本文全面解读了北京地震最新消息,从历史地震活动、现状监测预警、应急预案以及未来展望四个方面进行了深入分析。文章指出北京地区虽然并非地震高发区,但仍需重视地震风险,加强监测预警和防震减灾工作,提高公众防震减灾意识,共同构建安全稳定的城市环境。 北京地震风险评估和北京地震监测预警系统是未来重点关注方向。

北京地区历史地震活动及风险评估

北京地区并非地震高发区,但历史上也发生过多次地震,对城市发展和人民生命财产安全造成一定影响。例如,公元1679年北京发生过一次6级左右的地震,造成重大人员伤亡和财产损失。根据地质构造和历史地震资料,专家们对北京地区的地震风险进行了评估,认为北京周边存在一定的地震隐患,需要加强地震监测和防震减灾工作。

未来可能发生的地震强度和震中位置仍存在不确定性,这需要综合考虑多种因素,包括地质构造、历史地震记录以及最新的地震监测数据。权威机构会定期发布地震风险评估报告,为政府和公众提供科学依据,指导地震防范和应急救援工作。

近年来,随着城市化进程加快和人口密度增加,北京地区的地震风险也随之提升。高层建筑和密集人口区的地震安全性成为公众关注的焦点。政府和相关部门正积极采取措施,加强建筑抗震设计和施工管理,提高城市整体的抗震能力。

北京地震监测预警体系及技术发展

北京市地震局等机构建立了完善的地震监测预警体系,利用先进的地震监测设备和技术,实时监测地震活动,及时发布地震预警信息。

例如,北京地区的地震监测台网密度较高,能够快速捕捉到地震信号,提高地震预警的准确性和时效性。同时,北京也积极引进和研发先进的地震预警技术,例如,利用人工智能技术提高地震预警的效率和精度,缩短预警发布时间。

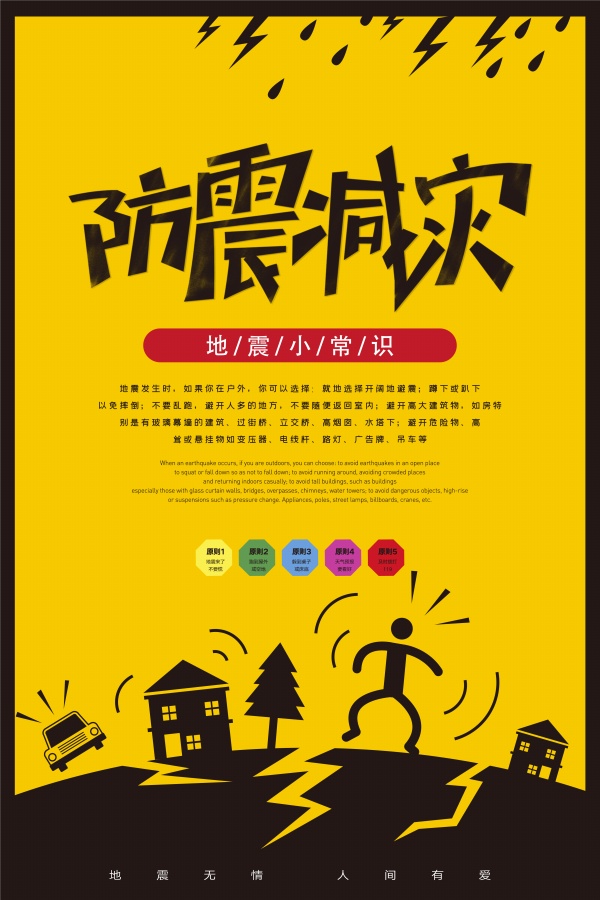

此外,北京还积极开展地震科普宣传教育,提高公众的地震安全意识和自救互救能力。通过各种渠道,例如学校、社区、媒体等,向公众普及地震知识,传播地震安全信息,增强公众的防震减灾意识。

北京地震应急预案及社会公众参与

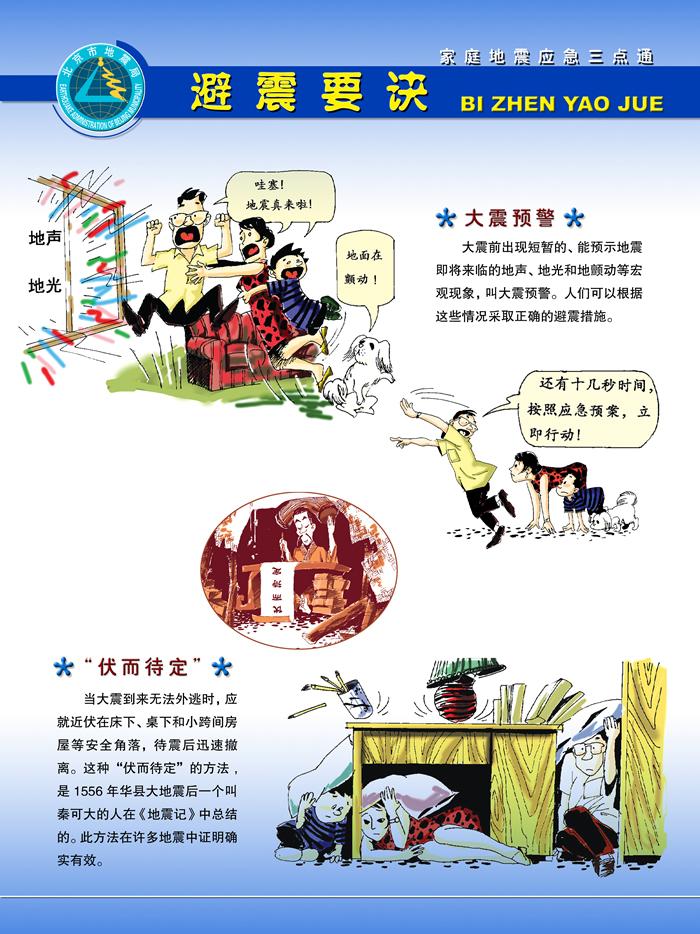

北京市政府制定了完善的地震应急预案,明确了政府部门、相关机构和社会公众在应对地震灾害中的职责和任务。

例如,预案中规定了地震发生后的应急响应机制,包括地震监测、信息发布、人员疏散、医疗救护、物资保障等各个环节。

在应对地震灾害过程中,社会公众的积极参与至关重要。提高公众的防震减灾意识,加强地震应急演练,普及自救互救知识,能够有效降低地震灾害造成的损失。

政府部门也鼓励社会公众参与地震监测、预警和救援工作,例如,通过志愿者队伍参与地震应急救援,或者通过信息反馈等方式支持政府部门开展工作。

未来北京地震防震减灾工作的展望

未来,北京地震防震减灾工作需要进一步加强地震科学研究,提高地震预报的准确率,完善地震监测预警体系,提高地震应急响应能力,加强城市抗震设防。

同时,需要加强国际合作,借鉴其他国家和地区先进的地震防震减灾经验和技术。

此外,还需要加大地震科普宣传力度,提高公众的防震减灾意识和自救互救能力,构建政府、社会、公众共同参与的地震防震减灾体系。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1