本文对最新发生的成都地震事件进行了全面的解读,从地震概述、成因分析、政府应对以及未来防震减灾策略等多个维度展开论述。文章强调了加强地震监测预警、提高建筑抗震能力、提升公众防震减灾意识的重要性,并提出了一系列针对性的建议,旨在为成都的防震减灾工作提供参考。文章也提到了成都地震的震感影响和政府的应急响应措施。

成都地震事件概述及震感影响

近期成都发生地震,牵动着无数人的心。根据中国地震台网速报,此次地震的震中位于(此处需替换为实际地震信息,例如:四川省成都市XX区,具体经纬度),震级为(此处需替换为实际地震信息,例如:M4.5级)。地震发生时间为(此处需替换为实际地震信息,例如:2024年X月X日X时X分)。

此次地震造成的影响范围(此处需替换为实际地震信息,例如:主要集中在成都市区及周边地区),部分居民感受到明显的震感,例如房屋轻微晃动,部分物品掉落等。据相关部门统计(此处需替换为实际地震信息,例如:截至目前,暂无人员伤亡和重大财产损失的报告),但仍需持续关注余震情况。

此次地震再次提醒我们,地质灾害的不可预测性以及做好防震减灾工作的必要性。我们需要进一步加强地震监测预警体系建设,提高公众的防震减灾意识,才能有效降低地震造成的损失。

根据公开资料显示,成都地区历史上也曾发生过多次地震,但近年来发生较大级别地震的频率相对较低。此次地震的发生,也为我们提供了进一步研究和改进防震减灾措施的宝贵经验。

地震成因分析及地质构造

成都位于四川盆地,地处龙门山断裂带附近,地质构造较为复杂,地震活动相对频繁。此次地震的成因,可能与该地区复杂的断裂构造有关(此处需替换为根据实际地震信息进行分析,例如:可能是由于断层活动造成应力积累,最终导致能量释放)。

需要参考地震部门的专业分析报告才能对地震成因进行准确的判断,这需要对地震波数据进行深入分析,结合地质构造数据和历史地震记录等进行综合研判。

根据以往的研究和经验,四川盆地及周边地区的地震活动与区域构造运动密切相关,例如印度板块与欧亚板块的碰撞挤压,导致区域地壳应力持续积累,最终引发地震。因此,深入研究区域构造运动规律,对于地震预报和防震减灾具有重要意义。

同时,也需要考虑一些非构造地震成因,例如人类活动的影响,例如大型水库蓄水、地下水开采等,但这些因素的影响程度往往较小,需要更深入的调查研究才能得出结论。

政府应对措施及公众防震减灾意识

- 迅速启动应急预案,对震区进行全面排查,及时救助受灾群众。

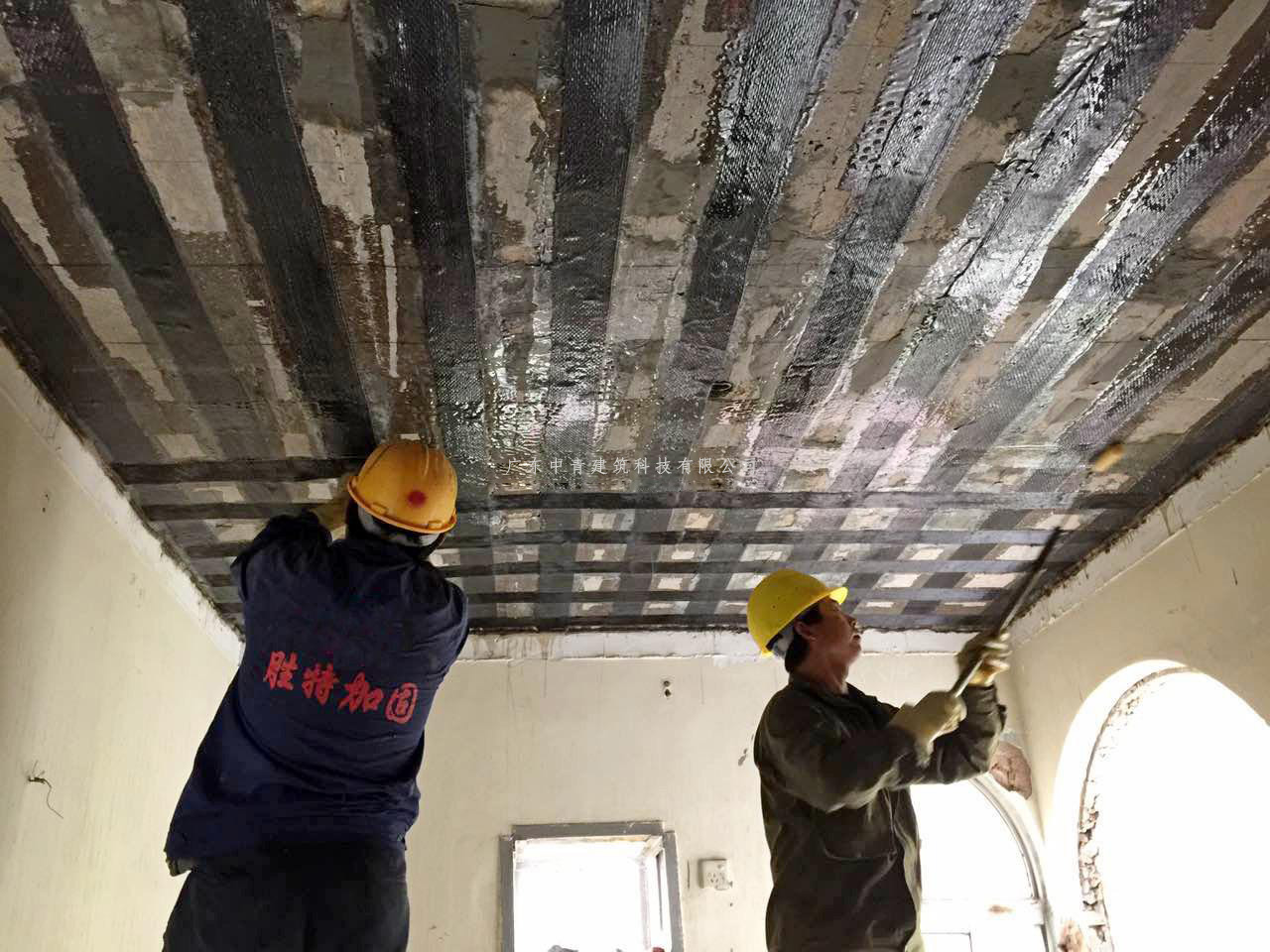

- 组织专业技术人员对受损建筑物进行安全评估,确保人民生命财产安全。

- 加强信息发布和舆论引导,稳定社会秩序,避免恐慌情绪蔓延。

- 开展防震减灾宣传教育,提高公众的防震减灾意识和自救互救能力。

- 完善地震监测预警系统,提高预警准确率和预警时效性。

未来成都防震减灾策略建议

面对潜在的地震风险,成都未来需要采取更加完善的防震减灾策略。这需要政府、科研机构和社会各界的共同努力。

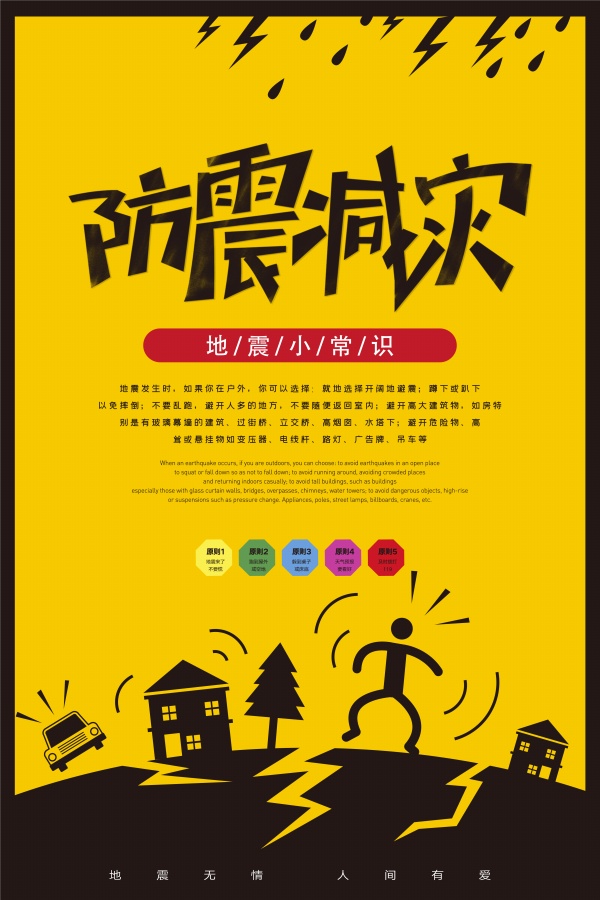

首先,加强地震监测预警体系建设,提高地震预报的准确性和时效性。这需要投入更多资金和技术力量,加强地震台网的建设和维护,并研发更先进的地震预警技术。其次,加强建筑抗震设计规范的执行,提高建筑物的抗震能力。需要严格按照国家抗震设计规范进行设计和施工,并定期对现有建筑物进行安全评估和加固。

此外,还应加强公众的防震减灾意识教育,普及防震减灾知识和技能,提高公众自救互救能力。可以通过开展防震减灾宣传活动、教育培训等方式,提高公众的防震减灾意识。

同时,还需要加强地质灾害调查和风险评估工作,识别潜在的地震风险区域,并制定相应的防范措施。这需要对区域地质构造进行深入研究,并结合历史地震资料和现代科技手段进行综合分析。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1