本文深入分析了延安近期发生的杀人案件,从案件回顾、犯罪动机、法律层面及社会治理等多个角度进行了探讨,并对未来的预防措施提出了建议。文章指出,此类案件的发生与社会矛盾、心理健康问题以及社会治理机制等因素密切相关,需要社会各界共同努力,加强社会治理,完善法律制度,提高公民法律意识,才能有效预防此类案件的发生,维护社会稳定和安全。文章也强调了利用现代化技术手段加强社会治安监控和预测的重要性,以及加强对重点人群和重点区域的管控,从而减少犯罪的发生。

延安杀人案:案件回顾与社会影响

近年来,延安地区发生的几起杀人案件引发了广泛关注,成为社会热点。根据公开报道和相关资料显示,这些案件的犯罪手法各异,动机复杂,有的源于个人恩怨,有的则与经济纠纷、情感问题等密切相关。这些案件的发生不仅给受害者家庭带来了巨大的悲痛,也对当地社会治安和社会稳定造成了负面影响,引发民众对社会安全的担忧。例如,2023年初发生的一起因债务纠纷引发的故意杀人案,就造成了恶劣的社会影响,公安机关迅速展开侦破工作,并将犯罪嫌疑人绳之以法。此类案件的发生,也促使当地政府和相关部门加强社会治安管理,加大对违法犯罪行为的打击力度,以维护社会稳定。

此外,一些案件暴露了社会管理中存在的问题,例如基层社会治理能力不足、矛盾调解机制不完善等,这些都需要在后续工作中得到改进。

从历史角度来看,延安地区也曾发生过类似的案件,但随着社会发展和法治建设的不断完善,这类案件的发生频率有所下降。然而,一些深层次的社会问题依然存在,需要引起足够的重视。

延安杀人案:犯罪动机与心理剖析

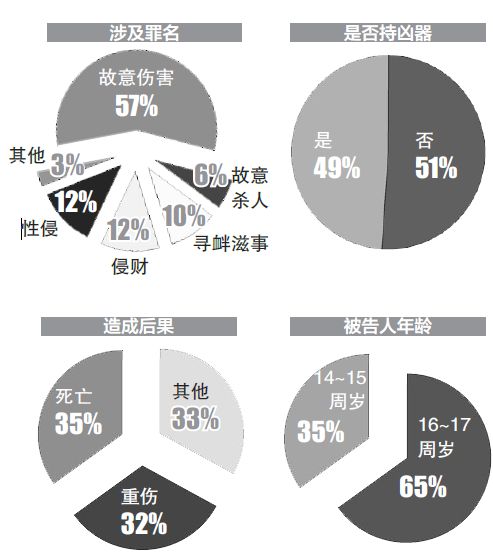

对延安发生的杀人案件进行深入分析,发现犯罪动机的复杂性是导致此类案件频发的关键因素之一。部分案件源于经济纠纷,如债务催讨不成而引发的报复性杀人;部分案件与情感纠葛有关,如因感情破裂或争风吃醋而发生的杀戮悲剧;还有一些案件则与个人心理问题相关,犯罪嫌疑人可能患有精神疾病或存在严重的心理障碍,从而导致其做出极端行为。

根据心理学研究,一些犯罪嫌疑人可能长期处于精神压力下,缺乏有效的压力释放渠道,最终导致其做出冲动或报复行为。例如,一些长期失业或面临经济困境的人,可能更容易产生极端情绪,并将其转化为暴力行为。

因此,深入了解犯罪动机的复杂性,并采取相应的预防措施至关重要。这需要社会各界共同努力,加强心理健康教育,提供更多的心理咨询和帮助,以减少此类案件的发生。同时,完善社会保障体系,解决社会矛盾,减少犯罪动机,也是预防此类案件的关键。

延安杀人案:法律层面及社会治理

延安杀人案的发生,也凸显了在法律层面和社会治理方面的一些问题。首先,部分案件的侦破难度较大,这与犯罪手段的隐蔽性、证据的不足以及相关技术的限制有关。其次,一些案件的审判结果可能未能完全满足公众的预期,这与公众对公平正义的期盼、以及对法律适用和量刑标准的理解差异有关。

针对这些问题,需要从多个方面进行改进。例如,加强公安机关的侦查能力建设,提高技术侦查水平,完善证据收集和固定程序;同时,加强司法机关的审判能力建设,提高审判效率和公正性,确保法律的公平公正适用。

在社会治理层面,需要加强基层社会治理能力建设,完善矛盾调解机制,构建和谐的社会环境。这包括加强社区警务建设、完善社会矛盾排查化解机制、积极开展社会心理服务等,从而减少犯罪的发生。同时,加强法治宣传教育,提高全民法律意识,也是预防此类案件的关键。

延安杀人案:未来展望与预防措施

展望未来,预防此类案件的发生需要多方面共同努力。首先,加强社会心理服务体系建设,为有心理问题的群体提供及时的帮助和支持。其次,完善社会保障体系,解决社会底层群体的经济和生活问题,减少因经济纠纷引发的犯罪。再次,加强法治宣传教育,提高公民的法律意识和自我保护意识。

此外,还需要积极开展社区警务工作,加强对重点人群和重点区域的管控,及时发现和化解社会矛盾。同时,借鉴国内外先进的社会治理经验,探索适合延安实际情况的社会治理模式,构建稳定和谐的社会环境。

最后,利用大数据和人工智能等现代化技术手段,加强对社会治安的监控和预测,预防犯罪的发生。对发生过的案件进行深入分析,总结经验教训,并将其应用于未来的预防工作中,将有助于降低此类案件的发生率。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1