本文系统总结了最新抗洪防汛的形势,深入分析了强降雨洪涝灾害防御、水利工程建设与防洪、公众防灾意识提升等关键问题,并对未来防汛体系建设提出了针对性的建议。文章强调了科技赋能防汛的重要性,以及构建长效机制、实现可持续发展的必要性,为有效应对极端天气带来的挑战提供了有益参考。

暴雨洪涝灾害频发:挑战与应对

近年来,我国多个地区遭遇了极端强降雨天气,引发了严重的洪涝灾害。例如,2023年夏季,多地出现历史罕见的大暴雨,造成人员伤亡和财产损失。面对这些挑战,各地政府和相关部门迅速启动应急预案,组织开展了大规模的抗洪抢险救灾工作。在这次抗洪过程中,我们看到了许多可歌可泣的英雄事迹,也暴露了一些问题。

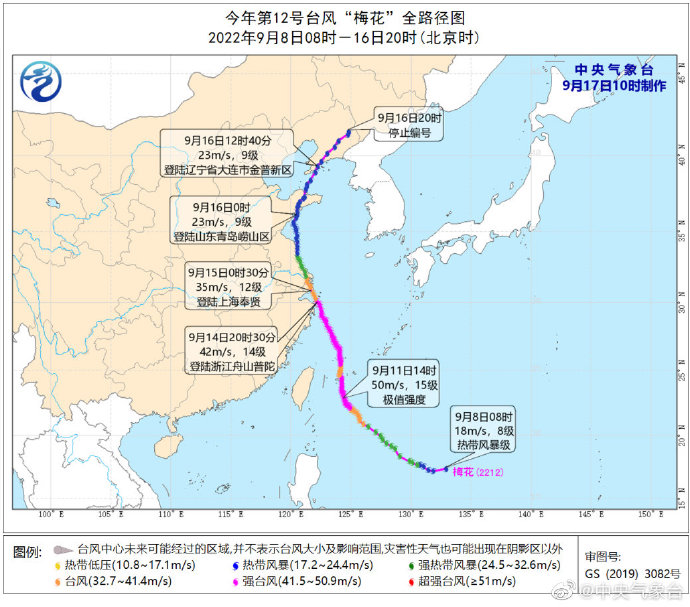

面对日益频繁的极端天气,如何有效提升抗洪防汛能力成为一个迫切需要解决的问题。这需要我们从多个角度入手,例如加强预警预报技术,完善水利工程设施,提高公众防灾意识等等。根据气象部门的预测,未来极端天气事件发生的频率和强度可能还会增加,因此,我们需要未雨绸缪,做好充分准备。

例如,在加强预报技术方面,需要积极研发更精准的降雨预报技术,提高预报的准确性和提前量,为防汛抢险提供充足的时间。权威机构指出,提高预报精度至关重要,这关系到预警的有效性,从而影响到抗洪救灾的效率和效果。

水利工程建设:防洪基础设施升级

完善的水利工程体系是抗洪防汛的重要保障。近年来,国家加大了对水利基础设施建设的投入,例如修建水库、堤坝等,有效提升了防洪能力。但是,面对日益严峻的防洪形势,我们仍需进一步加强水利工程的建设和维护,特别是一些老旧设施的更新改造。

一些老旧水利工程设施已经超过了其设计寿命,存在一定的安全隐患。一些专家建议,要对这些老旧设施进行必要的升级改造,确保其能够承受未来极端天气的冲击。同时,还要加强对水利工程的日常维护,定期进行安全检查,及时发现和解决问题。

此外,要积极探索新的水利工程技术,例如海绵城市建设,通过改进城市排水系统,提高城市抵御洪涝灾害的能力。据相关研究表明,海绵城市建设对于减轻城市内涝具有显著的效果。

公众防灾意识提升:全民参与防汛

提高公众防灾意识也是抗洪防汛的重要环节。近年来,国家加强了防汛宣传教育,提高了公众对防汛知识的了解。但是,部分地区公众的防灾意识仍然有待提高。需要加强宣传教育力度,普及防汛知识,提高公众的自我防护能力。

公众防灾意识的提升,需要政府、媒体和社会各界的共同努力。政府可以组织开展防汛知识讲座、培训等活动,媒体可以加大宣传力度,提高公众的关注度。同时,要鼓励公众积极参与到防汛工作中来,形成全民参与的防汛格局。

例如,可以推广一些防汛技能培训,让更多人掌握基本的防汛知识和技能。数据显示,经过培训的居民在应对洪涝灾害时,自我保护能力明显增强。

科技赋能防汛:信息化技术应用

随着科技的进步,信息化技术在防汛抗洪中发挥着越来越重要的作用。例如,气象预报、水文监测、灾害预警等方面都应用了信息化技术,提高了防灾减灾的效率和精度。未来,需要进一步加强信息化技术的应用,提升防汛抗洪的科技水平。

例如,可以利用大数据技术对历史洪水数据进行分析,建立洪水预警模型,提高预警的准确性和提前量。还可以利用人工智能技术对水文数据进行分析,预测未来洪水的可能发生区域和强度。

根据公开资料显示,信息化技术的应用显著提高了防汛工作的效率,减少了人员伤亡和财产损失。

未来防汛体系建设:长效机制与可持续发展

未来防汛体系建设需要建立长效机制,实现可持续发展。这需要政府、企业、社会各界的共同努力,加强协作,形成合力。需要进一步完善防汛预案,加强应急响应能力,提高防汛抗洪的整体水平。

此外,还要加强国际合作,学习借鉴其他国家的先进经验,共同应对气候变化带来的挑战。普遍认为,全球合作对有效应对气候变化和减少洪涝灾害至关重要。

未来,需要探索更科学、更有效的防汛抗洪方法,从源头治理,降低洪涝灾害的发生频率和强度,保护人民群众的生命财产安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1