本文详细解读了最新民事行为能力年龄的相关规定,从民法典的立法依据出发,分析了其对未成年人权益保护的影响,并探讨了可能存在的风险与挑战以及未来的发展趋势。文章指出,民法典对民事行为能力年龄的重新界定,在强化未成年人权益保护的同时,也带来了一些挑战,需要在司法实践中不断探索和完善,并加强对未成年人的法律教育,提高其法律意识和自我保护能力。未来,民事行为能力年龄的界定可能会进一步完善,以更好地适应社会发展和未成年人身心发展特点。

民法典对民事行为能力年龄的规定

根据2021年1月1日正式施行的民法典,明确规定了民事行为能力的年龄界限。该法典继承并发展了以往相关法律法规的规定,对未成年人的民事行为能力进行了细致的划分,并与社会发展和未成年人身心发育特点相适应。

民法典将未成年人划分为完全无民事行为能力人、限制民事行为能力人以及具有民事行为能力人三类。其中,不满八周岁的未成年人为完全无民事行为能力人,其民事活动由其法定代理人代理;八周岁以上的未成年人,为限制民事行为能力人,可以进行与其年龄、智力相适应的民事活动;十四周岁以上不满十八周岁的未成年人,可以独立进行与其年龄、智力相适应的民事活动,但是涉及到比较重要的民事活动,仍然需要法定代理人的同意。

值得注意的是,民法典对民事行为能力的认定不仅考虑年龄因素,还兼顾了未成年人的智力发展水平,这一规定体现了法律的人性化和精准化,更有效地保护了未成年人的合法权益。 民法典的实施,标志着我国未成年人保护的立法迈向了一个新的阶段,对社会和谐稳定具有积极意义。例如,过去一些因为年龄认定模糊而引发的民事纠纷,现在有了更清晰的法律依据。

最新民事行为能力年龄调整的影响与挑战

民法典对民事行为能力年龄的重新界定,对社会各方面都产生了深远的影响。

首先,它强化了对未成年人权益的保护。更细致的年龄划分,使法律对不同年龄段未成年人的保护更加精准。例如,对不满八周岁儿童的全面保护,避免了他们因认知能力不足而遭受不公平对待;而对十四至十八岁未成年人的部分自主权赋予,则尊重了他们日渐成熟的独立思考能力。

然而,新的规定也带来了一些挑战。例如,如何判断十四至十八岁未成年人是否具有独立进行某些重要民事活动的能力?如何界定“与其年龄、智力相适应的民事活动”?这些都需要在司法实践中不断探索和完善。

此外,一些家长和学校也需要适应新的法律规定,加强对未成年人的法律教育,提高他们的法律意识和自我保护能力。根据一些教育专家的观点,青少年法制教育的加强势在必行,要提升未成年人对法律的认知和遵守意识,以避免法律盲区。

不同年龄段民事行为能力的具体体现

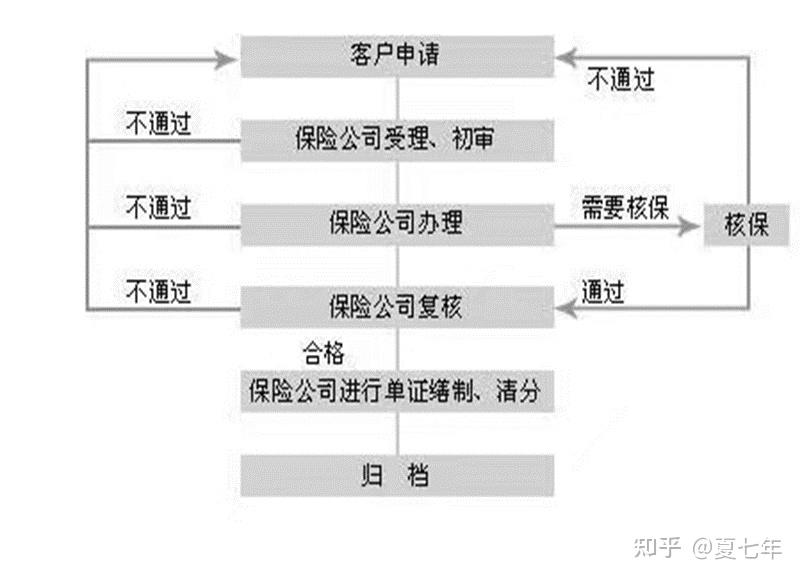

- 不满八周岁:完全无民事行为能力,一切民事活动由法定代理人代理。例如,签订合同、购买商品等行为均需监护人代理。

- 八周岁至十四周岁:限制民事行为能力,可以进行与年龄、智力相适应的少量民事活动。例如,可以购买零食等小额商品,但需要监护人同意。

- 十四周岁至十八周岁:限制民事行为能力,可以独立进行与年龄、智力相适应的民事活动,但重大民事行为仍需法定代理人同意。比如可以自己打工赚取零花钱,但买房、买车等行为,仍需监护人同意。

- 十八周岁以上:完全民事行为能力,可以独立进行任何民事活动。成年人对自身行为负全部法律责任。

- 特殊情况:如已婚未成年人或已具备完全民事行为能力的未成年人,其民事行为能力不受年龄限制。这是对特殊情况的特殊规定,也体现了法律的人性化。

未来民事行为能力年龄的完善与发展

未来,随着社会的发展和人们对未成年人保护理念的提升,民事行为能力年龄的界定可能会进一步完善和发展。

一方面,可能会加强对未成年人保护的力度,例如,进一步提高对完全无民事行为能力人的年龄下限,或者对限制民事行为能力人的监护措施进行更严格的规定。

另一方面,也可能根据未成年人身心发展特点,对不同年龄段未成年人的民事行为能力进行更细致的划分,或者探索更加灵活的民事行为能力认定机制。

此外,还需要加强对法律的宣传和普及,提高社会公众对未成年人保护法律的知晓率,形成全社会共同参与保护未成年人的良好氛围。 一些学者建议,结合实际案例,制定更清晰、更易于理解的法律解释,便于普通大众理解和应用。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1