本文深入探讨了"最新包容犯"这一议题,从法律定义、案例分析、量刑标准以及未来展望等多个角度进行了全面阐述。文章指出,理解和有效应对包容犯行为,需要完善法律法规,加强执法力度,并提高全社会的法律意识。打击包容犯行为,对于维护社会公平正义和稳定具有重要意义。文章还探讨了包容犯的认定标准和量刑标准,以及相关的法律责任。

包容犯的概念界定与法律依据

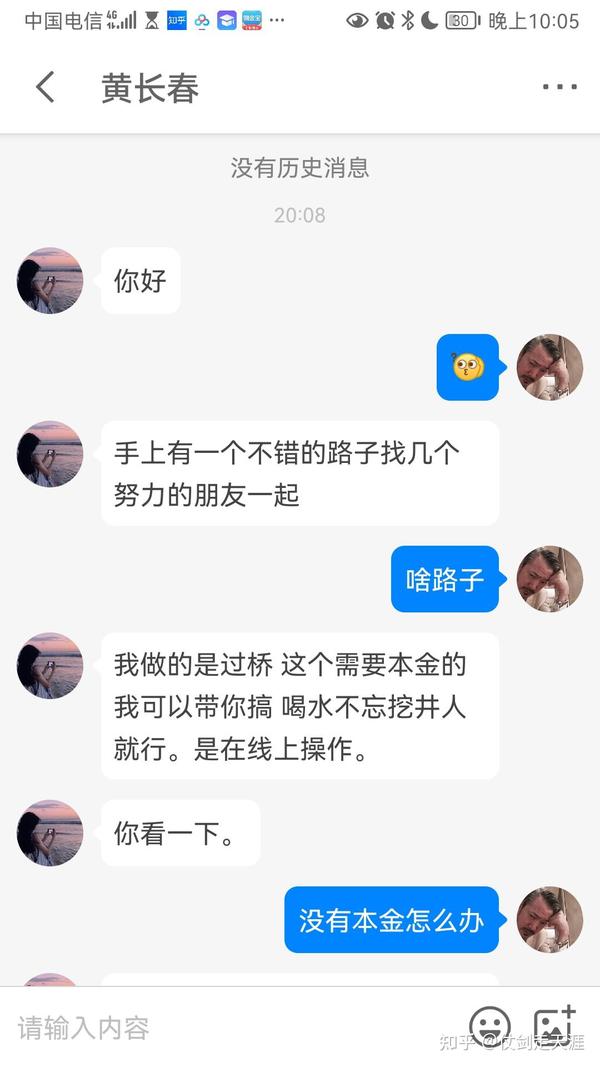

理解"最新包容犯",首先需要明确其法律定义。根据现行法律,包容犯通常指明知他人实施犯罪,却因某种原因未加阻止,甚至积极协助或隐瞒犯罪事实,从而构成共同犯罪的犯罪行为。

需要注意的是,包容犯的构成需要满足一定的条件,例如行为人必须具有明知犯罪事实的故意,并且存在包容行为。简单来说,仅仅是知情而未采取行动,并不一定构成包容犯。这需要结合具体案件的案情,根据证据来判断行为人是否具备了包容犯的构成要件。

司法实践中,对于包容犯的认定标准,各国的法律体系存在差异,这取决于对共同犯罪的理解以及对犯罪共犯的认定。某些国家的法律对于包容犯的构成条件会更严格,需要提供更充分的证据证明行为人的故意和积极的包容行为。

例如,在某些案例中,如果行为人只是出于某种原因对犯罪行为视而不见,而没有采取积极的包容行为,则可能难以构成包容犯。反之,如果行为人明知犯罪行为并给予了积极的协助,那么其行为很可能被认定为包容犯,并承担相应的法律责任。

此外,不同类型的犯罪,对于包容犯的认定标准可能也有所不同。例如,对于危害国家安全等严重犯罪,司法机关对于包容犯的认定通常会更为严格。

最新包容犯案例分析与社会影响

近年来,一些备受关注的案件涉及到包容犯的概念,这些案例不仅在法律层面引发了广泛讨论,也对社会产生了深远的影响。

例如,某些案件中,由于包容犯行为的存在,导致犯罪分子逍遥法外,严重损害了社会公平正义,引发了公众的强烈不满。

这些案例也提醒我们,在日常生活中,每个人都应该提高法律意识,不包庇、不纵容犯罪行为。任何对犯罪行为的包容,都可能造成无法挽回的后果。

从社会层面看,包容犯现象的存在,不仅会加剧犯罪的发生,还会对社会风气产生不良影响,甚至会影响到社会稳定。因此,打击包容犯行为,对于维护社会秩序和稳定具有重要意义。

权威机构指出,对于包容犯行为的有效打击,需要完善法律法规,加强执法力度,同时更重要的是要提高全社会的法律意识和道德水平。只有全社会共同努力,才能有效遏制包容犯行为的发生。

包容犯的量刑与法律责任

对于构成包容犯的犯罪者,其量刑标准通常会根据犯罪的性质、情节以及犯罪者的主观恶性等因素进行综合考量。根据相关法律法规,包容犯通常会面临较轻的处罚,但并非没有责任。

与直接犯罪者相比,包容犯的量刑通常会轻一些,这主要是因为包容犯并没有直接实施犯罪行为,其责任程度相对较轻。但是,这并不意味着包容犯可以免于处罚,相反,包容犯仍然需要承担相应的法律责任。

在量刑过程中,司法机关会综合考虑诸多因素,例如犯罪行为的社会危害性、犯罪者的悔罪态度、以及犯罪行为对受害人造成的损害程度等等。在实际案例中,量刑的轻重取决于具体情况。

例如,对于情节轻微的包容犯行为,可能只会处以罚款或行政处罚。但对于情节严重的包容犯行为,例如在重大犯罪中积极参与包庇的,可能会面临较重的刑罚。这表明,即使是包容犯,也会因为行为的严重程度而面临不同的法律责任。

对未来包容犯认定与预防的展望

- 完善立法,明确包容犯的构成要件及量刑标准,避免模糊地带。

- 加强普法教育,提高公民的法律意识和道德素质,减少包容犯行为的发生。

- 强化执法力度,加大对包容犯行为的打击力度,形成有效震慑。

- 加强部门合作,建立健全信息共享机制,及时发现和查处包容犯行为。

- 探索运用科技手段,例如大数据分析等,辅助包容犯行为的发现和调查。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1