本文深入分析了最新口罩处罚政策,涵盖了公共场所口罩佩戴规范、不同类型违规行为的处罚力度,以及未来口罩管理的走向等多个方面。文章指出,虽然口罩处罚政策在提高公众防控意识和维护社会秩序方面发挥了积极作用,但也存在一些不足,例如处罚标准不一、可能侵犯公民隐私权等。未来,口罩管理需要更加注重科学性、规范性和人性化,在保障公共安全和保护公民权益之间取得平衡,例如完善公共场所口罩佩戴规范、细化不同违规行为的处罚标准,并加强对科技手段的监管。

公共场所口罩佩戴规范及处罚

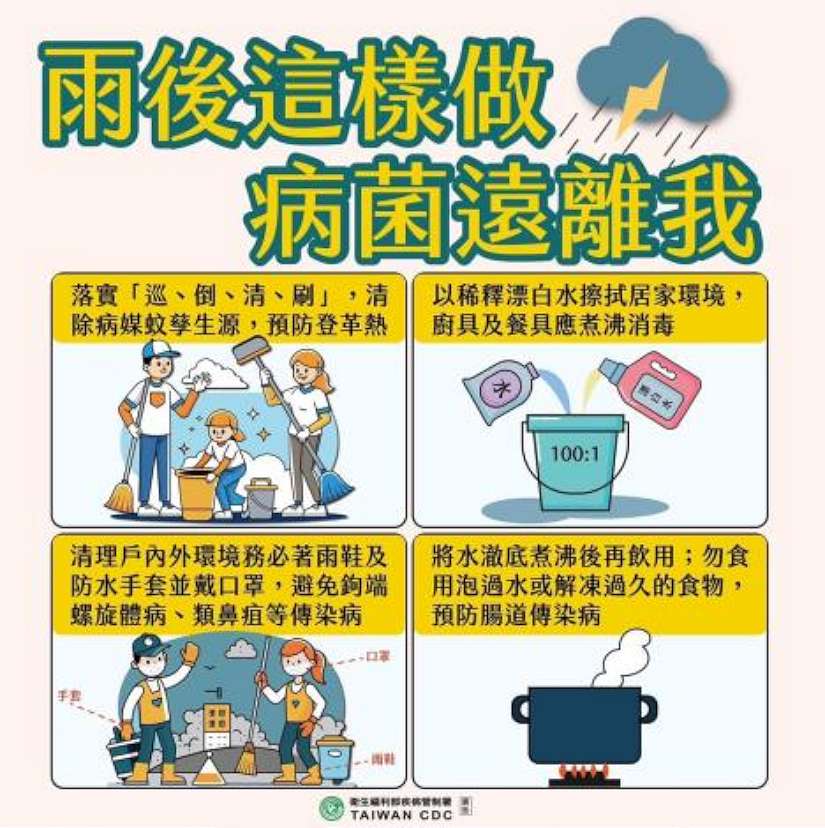

近年来,随着疫情防控政策的调整,口罩佩戴的强制性有所降低,但公共场所口罩佩戴规范仍然存在。许多地区对在公共交通工具、医疗机构等场所不佩戴口罩的行为,仍会进行处罚。例如,北京市曾规定,在公共交通工具上不佩戴口罩,可处以警告或罚款。

各地具体处罚规定可能略有不同,但总体趋势是强调个人防护责任,对拒不配合防疫措施的行为进行处罚。一些地方政府会结合当地实际情况,对违反口罩佩戴规定的行为进行相应处罚,例如对拒不配合测量体温、不按规定佩戴口罩等行为进行处罚。值得注意的是,这些处罚措施通常会以通告或文件的方式公布,市民可以通过政府官方网站或相关部门查询具体规定。

一些地区也开始尝试利用科技手段加强监管,例如通过人脸识别技术识别不佩戴口罩的人员,并进行提醒或处罚。但这种技术手段也面临着隐私保护等方面的挑战,需要在技术应用和个人隐私之间取得平衡。

不同类型口罩违规行为的处罚力度

口罩违规行为的处罚力度,通常会根据违规行为的严重程度而有所不同。例如,简单的未佩戴口罩行为,处罚相对较轻,可能只是警告或象征性的罚款;而涉及恶意传播病毒、故意隐瞒病情等行为,则可能面临更为严重的法律责任和处罚。

生产和销售不合格口罩,也是一种严重的违规行为,会受到严厉打击。根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,生产和销售不合格口罩的行为,会面临罚款、没收违法所得、甚至追究刑事责任等处罚。

此外,一些地方政府还会对在疫情防控期间,囤积居奇、哄抬物价等行为进行严厉打击,以维护市场秩序,保障民生。这些处罚措施,旨在维护社会公共利益,保障人民群众的生命安全和身体健康。

口罩处罚政策的优缺点及潜在风险

- 提高公众防控意识,减少疫情传播风险

- 维护社会公共秩序,保障公共安全

- 部分处罚措施可能流于形式,缺乏实际执行力

- 部分地区处罚标准不一,缺乏统一规范

- 可能侵犯公民隐私权,需要加强法律监管

- 处罚力度过轻或过重,可能导致社会矛盾

- 对经济发展和社会运行的影响需要持续关注

未来口罩管理的走向与展望

随着疫情防控形势的变化,口罩管理政策也会随之进行调整。未来,口罩管理可能会更加注重个人防护责任,鼓励公民自觉遵守防疫规定。同时,相关部门也会加强监管力度,对违规行为进行严厉打击,但也会更加注重规范化和人性化,避免出现过度执法等问题。

此外,科技手段在口罩管理中的应用将会越来越广泛,例如利用大数据分析疫情传播规律,优化防控策略;利用人工智能技术识别不佩戴口罩的行为,提高监管效率。但是,在利用科技手段进行监管的同时,也需要注意保护个人隐私,避免出现技术滥用等问题。

总而言之,未来口罩管理的走向,将会更加注重科学性、规范性和人性化,在保障公共安全和保护公民权益之间取得平衡。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1