本文对鄱阳洪涝最新形势进行了深入分析,探讨了水位下降后的生态隐忧、洪涝灾害的成因、防洪减灾体系建设以及未来发展趋势。文章指出,持续低水位虽缓解了洪涝压力,但也带来了新的生态问题;洪涝的发生是气候变化与人类活动共同作用的结果;需要加强预警预报和应急处置能力;未来需统筹考虑防洪、供水、生态保护等多种需求,探索可持续发展模式。

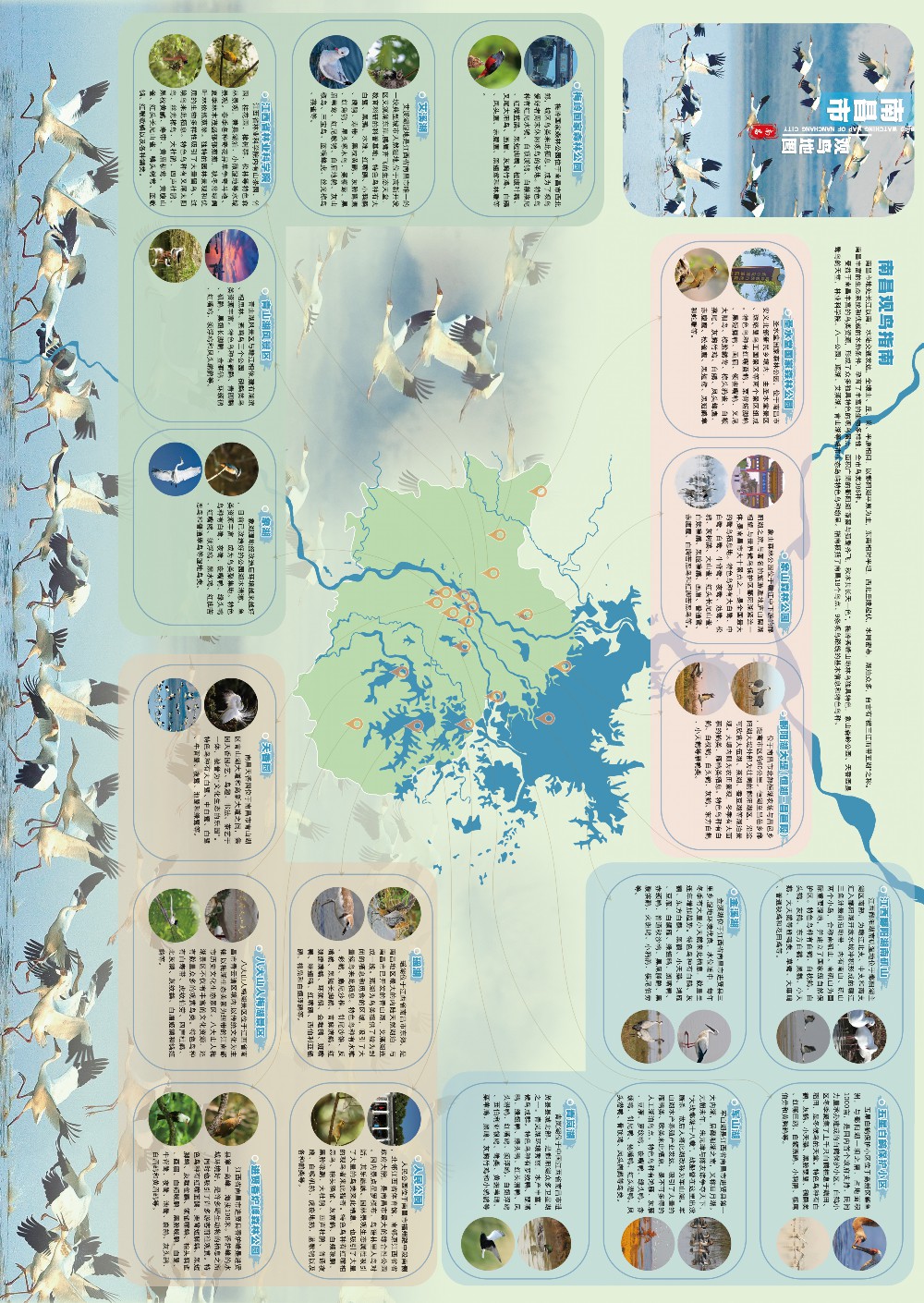

鄱阳湖水位下降:缓解压力下的生态隐忧

近期鄱阳湖水位持续下降,缓解了部分洪涝压力,但同时也带来了新的生态问题。根据水文部门的数据,鄱阳湖水位已降至警戒水位以下,这在一定程度上减轻了对周边地区的影响,避免了更大范围的农田被淹和居民被迫转移。然而,持续低水位也引发了对湖泊生态系统的担忧。

鄱阳湖是重要的湿地生态系统,低水位可能导致水生生物栖息地减少,影响鱼类产卵和繁殖,甚至造成部分物种的灭绝。此外,低水位也可能加剧水体污染,因为水体自净能力下降,污染物更容易累积。一些专家指出,鄱阳湖的生态环境脆弱,需要谨慎应对水位变化,在防洪的同时也要注重生态保护。

例如,往年持续低水位导致候鸟栖息地减少,影响了候鸟的迁徙和繁殖。为了应对这种情况,相关部门需要采取措施保护生态环境,例如人工增殖放流、加强水质监测、建立生态保护区等。只有在保护生态的前提下,才能实现可持续发展。

鄱阳洪涝灾害的成因分析:气候变化与人类活动

鄱阳洪涝的发生是多种因素共同作用的结果,既有自然气候变化的影响,也有人类活动的影响。近年来,全球气候变暖导致极端天气事件增多,降雨量时空分布不均,加剧了鄱阳湖地区的洪涝灾害。

与此同时,人类活动也加剧了鄱阳湖地区的洪涝风险。例如,上游地区大规模的森林砍伐导致水土流失加剧,增加洪水风险。此外,不合理的土地利用方式,如围湖造田、滩涂开发等,也减少了鄱阳湖的调蓄能力,使得洪水更容易泛滥。

历史上,鄱阳湖流域曾发生多次大规模洪涝灾害,造成巨大的经济损失和人员伤亡。为应对未来的洪涝灾害,需要加强流域综合治理,优化水资源管理,采取更加科学有效的防洪减灾措施。

防洪减灾体系建设:加强预警预报和应急处置

面对鄱阳湖频繁发生的洪涝灾害,加强防洪减灾体系建设至关重要。这需要完善预警预报系统,提高预报精度和时效性,以便提前做好防范措施。同时,应加强应急处置能力建设,建立健全应急预案,确保在洪涝发生时能够及时有效地进行救援和灾后重建。

具体措施包括:建设更加完善的水文监测网络,提高数据采集和分析能力;研发更加先进的洪水预报模型,提高预报精度;加强公众防灾意识教育,提高居民的自我保护能力;建立健全的灾害救助体系,确保灾民能够得到及时有效的救助。

例如,在一些地区,已经开始建设更加完善的堤坝和水库,提高防洪能力;同时,也积极推广生态防洪措施,例如恢复湿地生态系统等,增强流域的调蓄能力。

鄱阳洪涝最新:未来发展趋势与挑战

鄱阳湖的洪涝灾害防治是一项长期而艰巨的任务,未来发展趋势和挑战并存。一方面,随着气候变化加剧,极端天气事件将会更加频繁,鄱阳湖地区的洪涝风险依然存在。另一方面,随着经济发展和人口增长,对水资源的需求将会不断增加,加剧水资源的矛盾。

未来,需要加强流域综合治理,统筹考虑防洪、供水、生态保护等多种需求,探索更加可持续的发展模式。例如,发展节水农业、推广高效用水技术,以减少对水资源的需求;同时,加强生态保护,恢复流域生态系统的功能,提高流域的防洪减灾能力。

此外,需要加强国际合作,共同应对气候变化带来的挑战。通过加强科技创新,研发更加先进的防洪减灾技术,才能有效应对未来鄱阳湖的洪涝挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1