本文全面解读了全国最新的疫情形势,分析了各地疫情防控政策以及对社会经济和民生的影响,并探讨了疫情防控技术发展和未来展望,最后强调了个人防护和公众健康意识的重要性。文章涵盖了全国疫情实时数据、各地疫情防控政策、精准防控措施等多个长尾关键词,为读者提供了全面、深入的分析。

全国疫情概况及重点地区分析

根据权威机构每日发布的疫情通报,全国大部分地区已进入常态化防控阶段。但部分地区仍存在散发病例或局部聚集性疫情,需要持续关注。例如,近期华北地区个别城市出现零星病例反弹,相关部门已迅速采取措施,进行精准防控,避免疫情大范围扩散。南方地区一些省份也持续监测境外输入病例,强化口岸防控措施。

此外,全国各地疫情防控政策也根据当地实际情况进行调整。一些地区根据风险等级,对人员流动和聚集性活动进行限制;同时,大力推广疫苗接种工作,提高人群免疫屏障。

值得关注的是,近期流感等呼吸道疾病高发,与新冠病毒感染存在一定的交叉风险,增加了疫情防控的复杂性。因此,加强个人防护仍然至关重要,包括科学佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等,同时要密切关注自身及家人的健康状况。

疫情防控政策调整与社会影响

自疫情发生以来,我国疫情防控政策经历了多次调整,从早期的全面封控到如今的精准防控,体现了国家对疫情防控的科学态度和灵活应对。

精准防控要求对疫情信息进行更及时、更精准的掌握,对风险人员进行更有效率的管控,对疫情扩散的预测能力也提出了更高的要求。

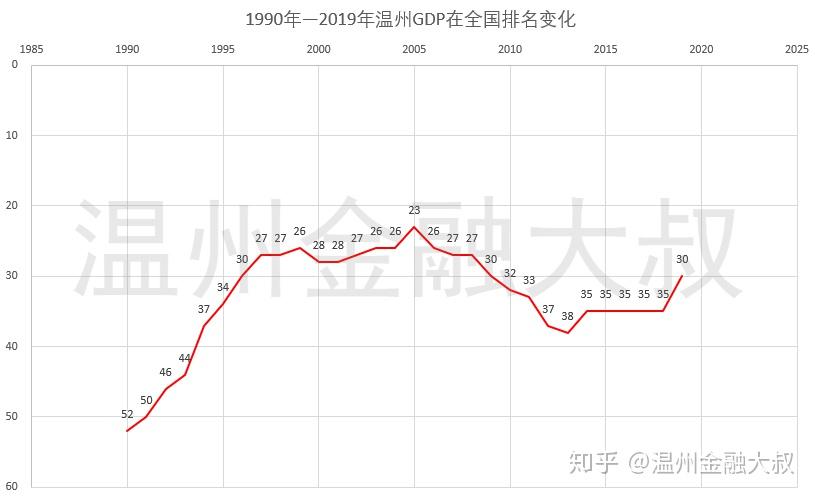

政策调整对社会经济和民生产生了深远的影响。在经济方面,短期的封控措施可能对局部地区经济产生一定影响,但随着政策的优化和经济的恢复性增长,负面影响正在逐渐减弱。

在民生方面,疫情防控措施对人们的日常生活造成了一定的影响,例如出行不便等,但也增强了人们的健康意识和社会责任感,提升了公共卫生安全水平。

总而言之,疫情防控政策的调整与实施,需要科学性、精准性和高效性的统一,在保障人民健康安全的同时,也最大限度地减少对社会经济和民生的影响。

疫情防控技术发展与未来展望

在抗击疫情的过程中,我国在疫情防控技术方面取得了显著进展。例如,核酸检测技术不断改进,检测效率显著提高;疫苗研发方面取得重大突破,多种国产疫苗获得批准上市,有效降低了重症和死亡率;此外,大数据、人工智能等技术也在疫情防控中发挥了重要作用,提高了疫情监测预警能力。

然而,病毒仍在不断变异,未来仍可能出现新的变种,我们需要持续加强科技攻关,提升疫苗研发和生产能力,加强对病毒变异株的监测和预警。

未来疫情防控体系的建设,需要更加注重科技创新,将先进技术与科学防控措施相结合,构建更完善、更有效的防控体系。同时,需要加强国际合作,分享防控经验和技术,共同应对全球公共卫生安全挑战。

个人防护及公众健康意识

即使在常态化防控阶段,个人防护依然至关重要。

根据专家建议,我们应坚持科学佩戴口罩,尤其是在人员密集的公共场所;勤洗手,保持手部卫生;保持良好的生活习惯,保证充足的睡眠和营养;积极接种疫苗,提高自身免疫力。

疫情也提高了公众的健康意识,人们更加关注自身健康和公共卫生安全,积极参与到疫情防控中来。

此外,还需要加强健康教育和科普宣传,提高公众对病毒传播途径、预防措施以及疫苗接种重要性的认识。这需要政府、医疗机构和媒体的共同努力。

总结与展望

总而言之,全国疫情防控形势总体稳定,但仍需保持警惕。在常态化防控阶段,我们需继续加强疫情监测预警,不断完善防控体系,提升应对突发疫情的能力。同时,加强科技攻关和国际合作,积极应对未来可能出现的挑战。公众也应提高健康意识,积极配合疫情防控工作,共同守护公共卫生安全。未来,我们或许需要探索更长期的疫情防控策略,兼顾经济发展和公共卫生安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1