本文系统分析了保护动物最新的动态,包括国家政策法规的更新、科技手段的应用、公众参与的积极性以及未来发展趋势等方面。文章指出,虽然我国野生动物保护工作取得了显著进展,但也面临着诸多挑战,例如栖息地破坏、非法捕猎等。未来,需要加强立法执法,积极应用科技手段,并提高公众环保意识,才能更好地保护野生动物,实现人与自然和谐共生。

国家政策法规的更新与完善

近年来,我国不断加强对野生动物保护的立法和执法力度,出台了一系列新的政策法规。例如,2023年修订的《野生动物保护法》加大了对非法捕猎、交易野生动物行为的处罚力度,同时明确了公众参与野生动物保护的权利和义务。

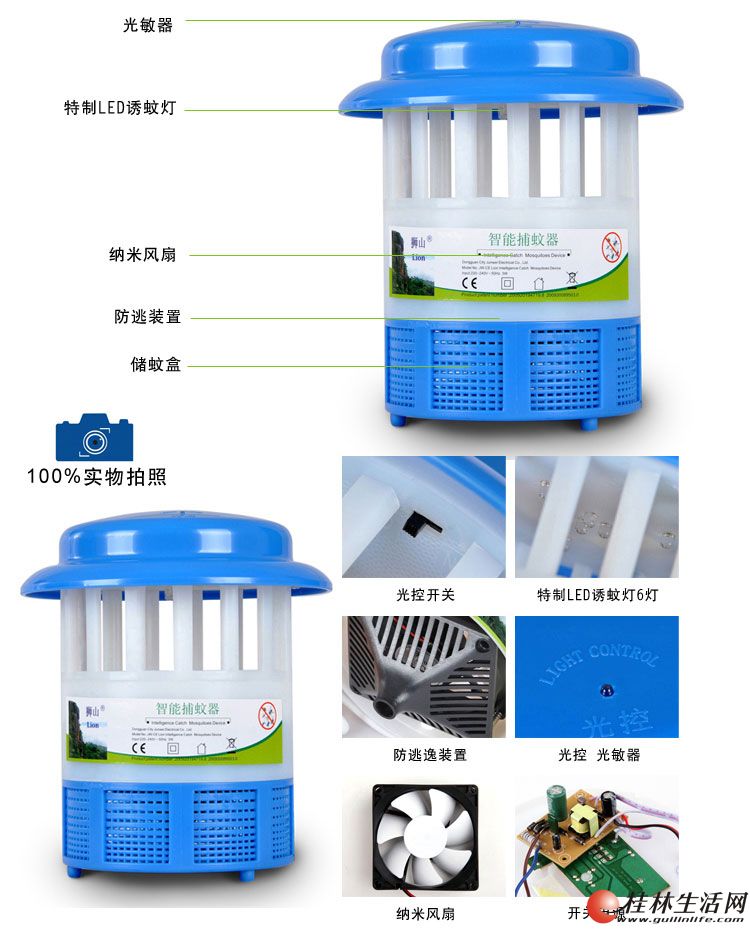

此外,国家还加大了对野生动物保护执法的投入,配备了更先进的监测和执法设备,提高了执法效率。

数据显示,近年来我国查处野生动物犯罪案件数量显著增加,有效遏制了野生动物犯罪的势头。

根据相关研究表明,强有力的法律保障和执法措施是保护野生动物的关键,也是提高公众保护意识的重要手段。

未来,国家有望继续完善相关法律法规,进一步加大对野生动物保护的投入,为野生动物保护提供更加有力的保障。

科技手段在野生动物保护中的应用

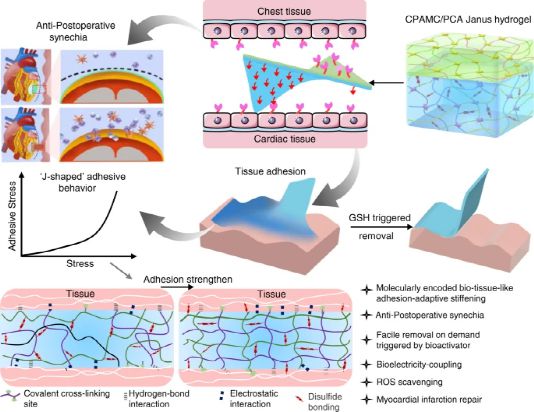

科技的进步为野生动物保护提供了新的手段和方法。例如,卫星遥感技术可以对野生动物的栖息地进行大范围的监测,及时发现并阻止破坏生态环境的行为。

无人机技术可以用于对野生动物种群数量、分布状况以及活动规律进行高效的监测,并辅助开展反盗猎巡护工作。

人工智能技术可以对大量的野生动物监测数据进行分析,识别潜在的风险和问题,从而及时采取有效措施。

此外,DNA技术可以用于对野生动物个体进行身份识别,追踪其活动轨迹,为打击非法野生动物贸易提供重要证据。

根据行业专家分析,科技手段的应用能够显著提高野生动物保护的效率和精度,为科学保护野生动物提供了有力支撑。

公众参与:提高保护动物意识的关键

- 积极参与环保公益活动,例如参与野生动物救助、保护区志愿者等。

- 学习野生动物保护的相关知识,提高自身保护意识和能力。

- 理性消费,拒绝购买野生动物制品,不参与任何形式的非法野生动物贸易。

- 向身边的人宣传野生动物保护知识,提高公众的整体保护意识。

- 监督和举报非法捕猎、交易野生动物行为,积极维护野生动物的生存环境。

- 支持和参与相关的环保项目,例如捐款、捐物等。

- 自觉遵守相关的法律法规,不进行任何危害野生动物的行为。

野生动物保护面临的挑战与机遇

尽管我国在野生动物保护方面取得了显著进展,但仍然面临诸多挑战。例如,一些珍稀物种的种群数量仍然较少,栖息地破坏问题依然存在,非法捕猎、交易野生动物的现象依然时有发生。

此外,气候变化、环境污染等因素也对野生动物的生存造成了严重威胁。

然而,随着国家对野生动物保护力度的加大,公众环保意识的提高,以及科技手段的不断应用,我国野生动物保护迎来了新的机遇。

未来,通过加强国际合作,推广可持续发展理念,以及完善相关法律法规,我国有望更好地保护野生动物及其栖息地。

据权威机构指出,加强多部门协同合作,形成保护合力是未来野生动物保护的关键。

未来展望:构建人与自然和谐共生的美丽家园

未来,野生动物保护将更加注重科技手段的应用,例如利用大数据、人工智能等技术,对野生动物进行精准监测和管理。

同时,将更加重视公众参与,通过多种形式的宣传教育,提高公众的环保意识和参与度。

此外,还将加强国际合作,共同应对气候变化、环境污染等全球性问题,为野生动物创造更加安全、健康的生存环境。

在未来,人与自然和谐共生将成为社会发展的重要目标,保护野生动物不仅是保护生物多样性,也是保护人类自身的生存环境。

普遍认为,只有人类与自然和谐相处,才能构建一个更加美好的未来。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1