本文通过解读最新灾区图,分析了灾害类型、灾后重建方案以及未来防灾减灾策略。文章指出,科技的进步为灾区救援提供了有力支持,但同时需要加强公众防灾意识和完善预警机制,最终目标是构建一个更加 resilient 的社会,有效应对未来的灾害挑战,减少灾害损失,实现灾后快速恢复和重建。

灾区现状及灾害类型分析

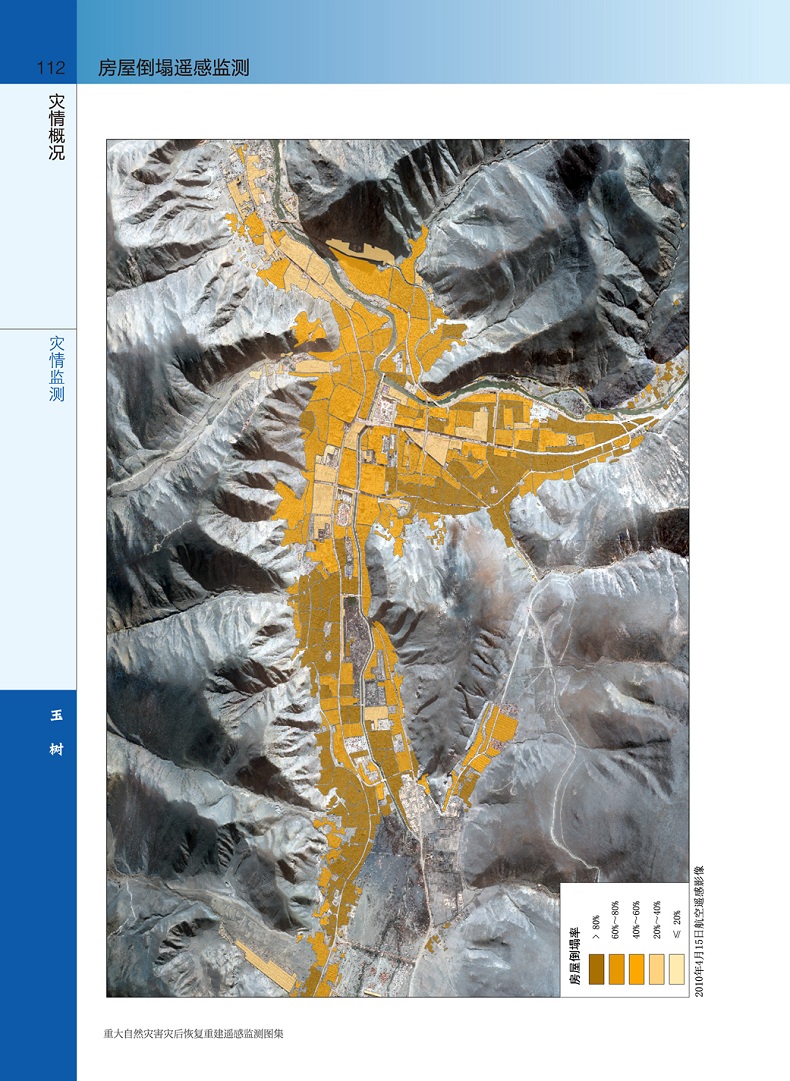

最新灾区图直观地展现了灾害发生后的区域受损情况。根据公开资料显示,近期的灾害主要包括洪涝、地震、山体滑坡等,这些灾害往往相互影响,造成更加严重的复合型灾害。例如,某次强降雨引发的洪涝灾害,导致山区发生大规模山体滑坡,进一步加剧了灾情。

从最新的灾区图来看,受灾区域的房屋倒塌、道路损毁、基础设施瘫痪等情况严重,对居民生活和社会经济造成巨大冲击。部分灾区通信中断,交通受阻,救援工作面临巨大挑战。根据权威机构指出,灾后评估需要考虑多方面因素,包括人员伤亡、经济损失、环境破坏等,才能制定切实可行的重建方案。

此外,分析灾区图还需要关注灾害发生的地理位置和地质条件等因素。例如,地质脆弱地区更容易发生山体滑坡和地震等灾害;而低洼地区则更容易受到洪涝灾害的影响。对这些因素进行深入分析,有助于制定更加有效的防灾减灾措施,减少未来灾害损失。

灾后重建与应急响应

灾后重建是应对灾害的关键环节,有效的重建规划需要整合资源,调动各方力量,才能尽快恢复灾区的正常秩序。根据相关研究表明,灾后重建工作需要周密计划,包括临时安置、医疗救助、物资供应、基础设施修复等多个方面。

在最新灾区图的基础上,可以更精准地评估受灾程度,从而制定更有针对性的重建方案。例如,可以优先修复受损严重的道路和桥梁,恢复交通运输;同时,也要关注受灾居民的住房和生活需求,提供必要的物资援助和心理疏导。

有效的应急响应机制在灾后重建中至关重要。应急响应需要高效的指挥系统、充足的物资储备、专业的救援队伍以及完善的沟通机制。结合以往经验教训,未来应加强应急演练,提高应急响应效率。

科技在灾区救援中的应用

科技的进步为灾区救援提供了强有力的支持。例如,无人机可以用于灾情勘察和物资运输;卫星遥感技术可以快速获取灾区影像,辅助灾情评估;大数据分析技术可以帮助预测灾害风险,提高预警准确率。

最新灾区图的生成和更新也依赖于先进的遥感和地理信息技术。通过对不同时期的卫星影像进行对比分析,可以清晰地展现灾害造成的损毁程度和变化趋势。

未来,需要进一步发展和应用人工智能、物联网等新兴技术,提升灾区救援的效率和精准度。例如,可以开发智能救援机器人,代替人工进入危险区域进行搜救;利用大数据分析技术,预测灾害发生的时间和地点,从而提前采取预防措施。

未来防灾减灾策略探讨

- 加强基础设施建设,提高抗灾能力

- 完善预警机制,提高预警准确率

- 开展公众防灾教育,提高公众防灾意识

- 加强国际合作,共同应对自然灾害

- 推动科技创新,提高灾害应对能力

结论:构建和谐 resilient 社区

综合来看,最新灾区图不仅是灾害的记录,更是促进社会进步的契机。通过对灾区图的深入分析,我们可以更好地理解灾害的成因、影响和发展趋势,从而制定更有效的防灾减灾措施。未来,需要政府、社会各界和公众共同努力,构建和谐 resilient 社区,有效应对各种灾害挑战,努力将灾害损失降到最低。我们需要持续学习和改进,以应对未来可能出现的更加复杂的灾害风险。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1