本文深入分析了口罩最新诈骗的多种手段,包括虚假口罩销售、以次充好、假冒资质以及利用疫情防控漏洞等。文章指出,消费者需要提高警惕,选择正规渠道购买口罩,并加强对信息的甄别能力,避免上当受骗。同时,政府部门应加强监管,企业应加强自律,共同维护安全健康的消费环境。警惕高价劣质口罩诈骗和以次充好口罩诈骗等新型骗局,保护自身权益。

虚假口罩销售:高价劣质口罩的陷阱

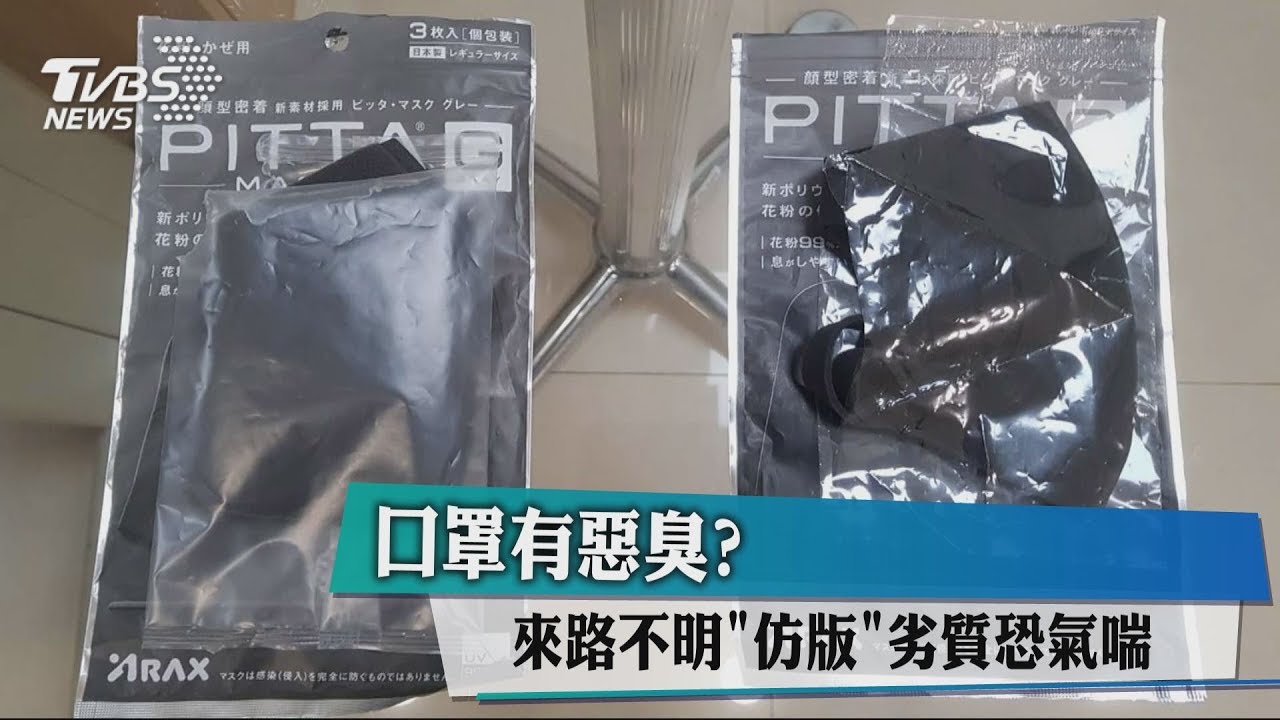

近年来,随着疫情防控政策的调整,口罩需求有所下降,但一些不法分子仍然利用人们对口罩的需求进行诈骗。他们通过各种渠道销售价格虚高、质量低劣甚至根本就是假冒伪劣的口罩。例如,一些网络平台上出现了许多声称拥有特效或特殊功效的口罩,价格远高于普通口罩,但实际质量却很差,甚至存在安全隐患。

消费者购买时往往难以辨别真伪,一旦发现上当受骗,维权也比较困难。这种诈骗手段往往利用人们的急切心理和对信息的判断不足,使消费者误认为高价就意味着高质量。部分不法分子还通过伪造资质、虚假宣传等方式来增加可信度,使得诈骗行为更加隐蔽,更难以防范。

为了避免此类诈骗,消费者在购买口罩时,应选择正规渠道,查看产品标识,仔细核实商家资质,避免轻信低价或高价的宣传。同时,提高警惕,理性消费,切勿贪图便宜,才能有效避免落入虚假销售口罩的陷阱。

以次充好:低价口罩背后的猫腻

另一种常见的口罩诈骗方式是以次充好。一些不法分子以低价吸引消费者,但却使用劣质材料制作口罩,甚至直接用废旧材料回收再利用。这些口罩不仅防护效果差,还可能对人体健康造成危害。

例如,某些低价口罩使用不合格的熔喷布,过滤效果极差,无法有效阻挡病毒和细菌;有些口罩甚至使用回收的废旧材料,存在严重的安全隐患。这种诈骗方式利用消费者追求低价的心理,使消费者在不知情的情况下购买了劣质产品,不仅没有起到防护作用,反而可能损害健康。

消费者在购买口罩时,要警惕低价陷阱,不要只关注价格,更要关注质量。选择正规厂家生产的口罩,查看产品合格证、生产日期等信息,避免贪图便宜而购买到不合格的口罩。同时,可以向商家索要相关的检测报告,以验证口罩的质量。

假冒资质:利用虚假宣传蒙蔽消费者

许多不法分子利用虚假宣传和伪造资质来增加口罩的可信度,以此欺骗消费者。他们可能伪造生产许可证、质量检测报告等文件,或者在产品包装上虚假宣传口罩的功效。

例如,一些商家声称其口罩具有某种特殊的功效,可以预防某种疾病,但实际上并没有科学依据。消费者往往被这些虚假宣传所迷惑,购买了这些所谓的“特效口罩”。

要避免此类诈骗,消费者需要提高辨别能力。不要轻易相信商家的一面之词,要多方对比信息,核实商家资质。此外,可以向权威机构查询相关信息,了解口罩的真实情况。消费者应该增强防范意识,对信息进行认真筛选和比对,选择正规渠道和品牌,理性消费。

利用疫情防控漏洞进行诈骗

在疫情防控期间,一些不法分子利用人们对口罩的迫切需求和信息的不对称,采取各种手段进行诈骗。例如,他们可能通过网络平台或电话联系,以高价兜售所谓的“紧缺口罩”,或者谎称自己有渠道可以获得大量的口罩,以此骗取钱财。

一些诈骗分子还可能利用虚假的政府文件或通知,诱导消费者上当受骗。消费者应当提高警惕,不轻信任何未经官方渠道证实的疫情防控信息,避免上当受骗。

消费者应谨慎对待各种来源的口罩信息,及时关注官方新闻发布和权威机构的公告,提高警惕,理性判断,避免落入诈骗陷阱。选择正规渠道购买口罩,并保存好交易记录和相关凭证,以便日后维权。

总结与展望:提升防范意识,共建安全消费环境

总而言之,口罩诈骗手段不断翻新,消费者需要时刻保持警惕,提升防范意识。政府部门也应该加强监管力度,打击不法行为,保障消费者权益。未来,随着科技发展,利用大数据、人工智能等技术加强对口罩生产和销售环节的监管,可以有效预防和打击口罩诈骗。

同时,消费者也应该积极学习相关知识,提高鉴别能力,增强自我保护意识。只有政府、企业和消费者共同努力,才能构建一个更加安全可靠的消费环境,有效预防和打击口罩诈骗。

未来,加强消费者教育,普及防骗知识,提高公众的防范意识至关重要。同时,加强市场监管,严厉打击各类口罩诈骗行为,才能从根本上解决问题,创造一个更加安全、健康的消费环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1