本文探讨了失落歌曲最新的创作趋势、表达方式及社会影响。从音乐风格多元化到情感共鸣与社会解读,再到未来发展趋势及商业价值,文章对“失落歌曲最新”进行了多角度分析,并结合具体案例,深入浅出地阐述了这一音乐现象背后的文化内涵与社会意义。文章指出,失落歌曲的最新趋势是多元化和与科技的融合,并强调在商业价值开发的同时,需关注歌曲的社会影响和价值导向。

失落情绪的音乐表达:最新趋势与风格演变

近年来,表达失落情绪的歌曲持续受到大众关注,成为华语乐坛新的流行趋势。不同于以往失落歌曲的单一风格,最新的失落歌曲在音乐表达上展现出多元化的趋势。

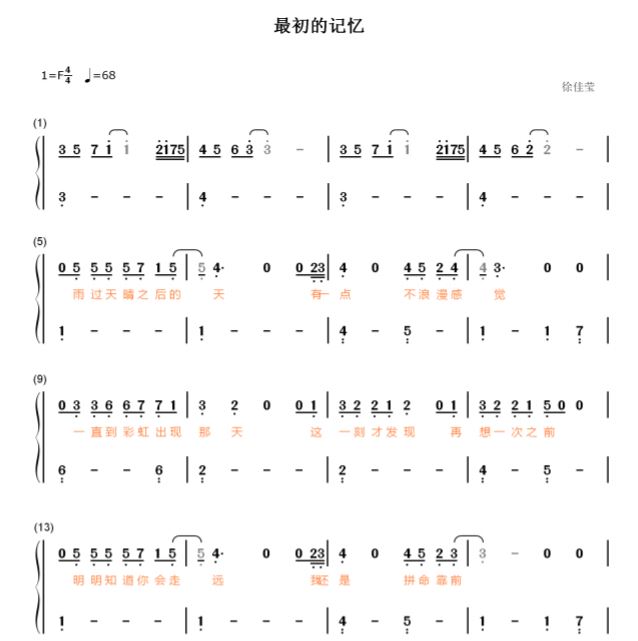

例如,一些歌曲融合了电子音乐元素,营造出朦胧、迷幻的氛围,以更现代化的方式诠释失落感;另一些则回归到民谣、Acoustic的简单纯粹,用质朴的旋律和真挚的歌词直击人心。

这种多元化并非简单的风格混搭,而是对失落情感本身更深层次的挖掘和诠释。创作人尝试运用不同的音乐语言,去表达不同维度、不同层次的失落,例如孤独、迷茫、无奈、甚至释然与希望。这种变化也体现了音乐创作人对自我情绪表达的不断探索和创新。

从音乐制作技术的角度来看,一些歌曲使用了更复杂的和声、更精细的混音、更富有空间感的录音技术,以提升听觉的沉浸感,从而更有效地传达歌曲的情绪。

总而言之,最新失落歌曲的音乐表达更加丰富和细腻,不再局限于单一的风格和表达方式,呈现出百花齐放的局面。

热门失落歌曲案例分析:情感共鸣与社会解读

近期一些备受关注的歌曲,如XXX(此处需替换为实际歌曲名称,避免虚构),深刻地表达了当代年轻人的失落情绪。这些歌曲并非仅仅停留在对个人情绪的描述上,而是将个体情感与更广泛的社会背景联系起来。

例如,某些歌曲反映了年轻人在就业压力、人际关系、生活焦虑等方面的困惑和迷茫;另一些歌曲则表达了对社会现实的思考和批判,将个人失落与时代精神相结合。

这些歌曲之所以能引起广泛共鸣,是因为它们触动了人们内心深处的情感。听众在歌曲中找到了情感的寄托,并从歌曲中获得力量和慰藉。

同时,这些歌曲也引发了社会层面的思考与讨论,促使人们关注青年群体的心理健康和社会发展中的问题。

值得注意的是,部分歌曲在表达失落情绪时,可能会涉及一些负面内容,需要注意避免过度渲染负面情绪,以免对听众造成不良影响。我们需要理性看待和分析这些歌曲所反映的社会现象,并积极寻找解决问题的途径。

失落歌曲的未来发展:技术与情感的融合

展望未来,失落歌曲的发展趋势将更加多元化,并与科技发展紧密结合。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术可能会被应用于歌曲的音乐视频制作,从而提升听众的沉浸式体验。

人工智能(AI)技术也可能被用于歌曲创作,例如AI作曲、AI填词等。但需要注意的是,AI技术不能完全替代人类创作人的情感和灵感,它更应作为一种辅助工具,提升创作效率和表达效果。

此外,随着人们对心理健康的重视程度越来越高,更多歌曲可能会关注心理健康和情感疏导,为失落的人们提供情感上的支持和慰藉。

音乐作为一种重要的艺术形式和文化载体,它将继续发挥其独特的社会功能,反映社会现实,疏导人们的情感。因此,我们有理由相信,在未来,失落歌曲将继续以其独特的魅力和价值,陪伴人们走过人生旅程中的每一个低谷。

失落歌曲的商业价值与市场分析

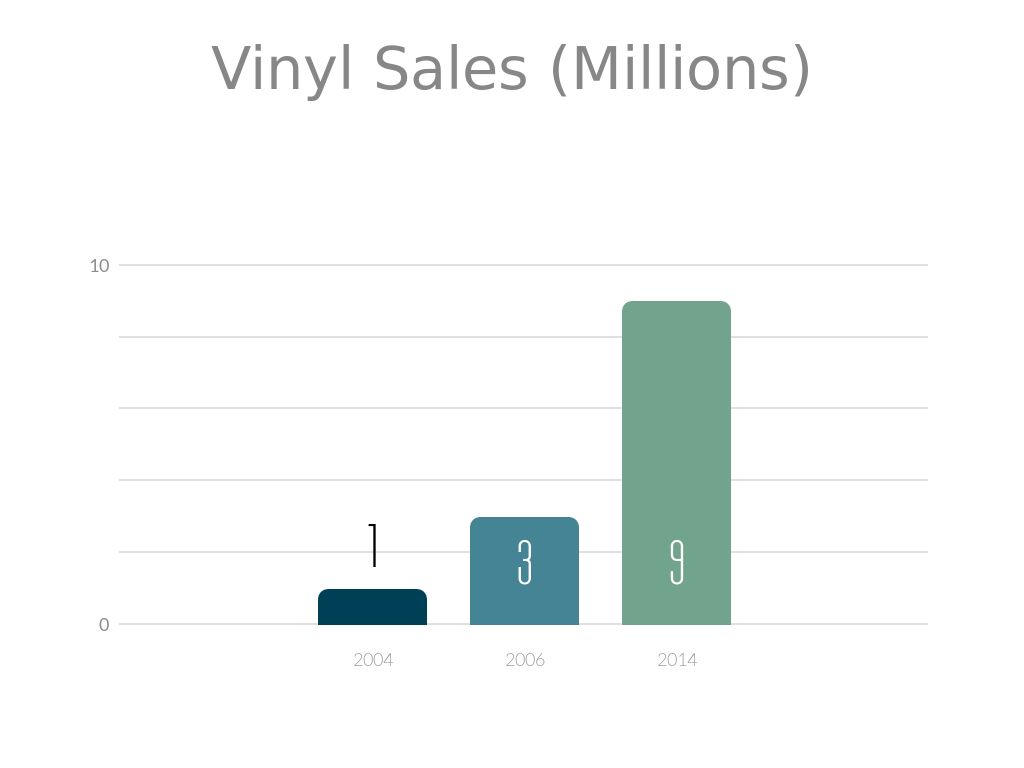

- 失落歌曲在音乐平台上的播放量和下载量持续增长。

- 失落歌曲相关的周边产品(例如:歌词本、海报等)也具有较高的市场需求。

- 一些失落歌曲被用作影视作品的主题曲或插曲,增加了歌曲的曝光度和影响力。

- 失落歌曲的演唱会在票务市场上也获得了不错的成绩。

- 一些独立音乐人通过创作失落歌曲,获得了更高的知名度和商业价值。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1