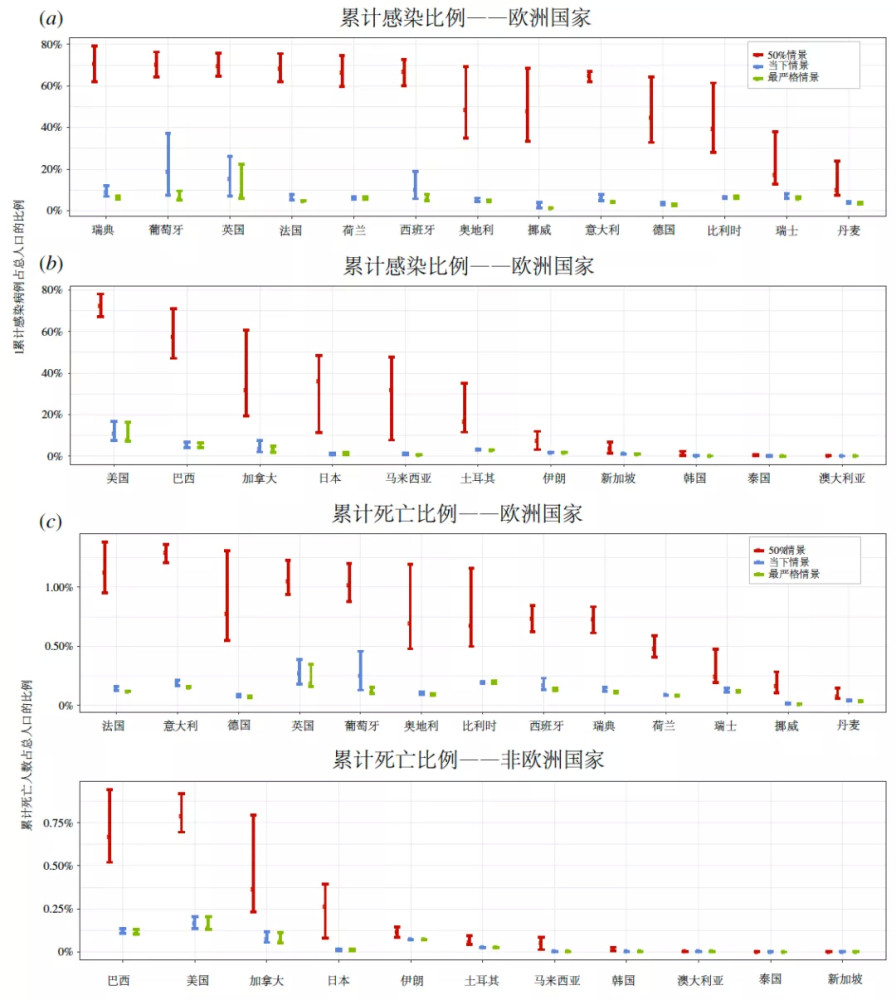

本文深入分析了中国最新疫情现状,从病毒变异、疫苗接种、医疗资源配置、经济社会发展等多个角度探讨了疫情防控的挑战和机遇。文章指出,在防控政策调整后,中国经济社会发展呈现积极态势,但也面临着病毒变异、医疗资源紧张等挑战。未来,需要进一步完善公共卫生体系,提高疫情防控能力,才能更好地应对未来可能出现的疫情风险,实现疫情防控与经济社会发展的平衡。

病毒变异与疫情防控策略调整

自2020年初新冠疫情爆发以来,病毒不断变异,奥密克戎及其亚型毒株的出现对全球疫情防控提出了新的挑战。

中国最初采取了严格的清零政策,有效控制了疫情的蔓延,但也对经济社会发展造成了一定的影响。

2022年末,中国骤然调整了疫情防控政策,这标志着中国疫情防控进入了一个新的阶段。

这一转变对经济社会复苏具有积极作用,例如促进了消费、旅游等行业的复苏,为经济增长注入了新的动力。

但与此同时,防控政策的调整也带来了一些挑战,例如医疗资源短缺、感染人数激增等。

为了应对这些挑战,中国政府和相关部门采取了一系列措施,例如加强疫苗接种工作、优化医疗资源配置、提高医疗服务能力等。

值得关注的是,病毒的持续变异,以及未来可能出现的新的变种病毒,都对中国的长期疫情防控提出了严峻挑战。

根据权威机构指出,针对病毒变异,持续改进疫苗和研发新的特效药至关重要。

疫苗接种率与群体免疫屏障的构建

高疫苗接种率是构建群体免疫屏障的关键。

中国在疫苗研发和接种方面取得了显著进展,为数亿人接种了国产疫苗。

然而,疫苗接种率的提高并非一蹴而就,存在一些挑战,例如部分人群的疫苗接种犹豫,以及疫苗接种覆盖率在不同地区和人群之间存在差异。

为了提高疫苗接种率,政府在加大宣传力度、优化接种流程、解决接种后不良反应等方面做了大量工作。

数据显示,疫苗接种在降低重症率和死亡率方面发挥了重要作用,这在一定程度上缓解了医疗系统的压力。

专家指出,随着疫苗接种率的进一步提高,以及病毒毒性的下降,构建群体免疫屏障的可能性越来越大。

但是,需要持续监测病毒变异情况,并根据实际情况调整疫苗接种策略。

医疗资源配置与公共卫生体系建设

- 加强基层医疗机构建设,提高基层医疗服务能力

- 优化医疗资源配置,提升重症救治能力

- 完善疫情监测预警体系,提高疫情应对能力

- 加强公共卫生人才队伍建设,提高专业技术水平

- 提高公众健康素养,增强自我防护能力

经济社会发展与疫情防控的平衡

疫情防控与经济社会发展之间的平衡一直是摆在中国面前的重要课题。

疫情对经济社会发展造成了一定的影响,但同时,疫情防控措施也保障了人民的生命安全和身体健康。

在疫情防控政策调整后,中国经济社会发展呈现出积极的态势,多个行业出现恢复性增长。

然而,经济复苏面临着许多挑战,例如供应链中断、消费信心不足等。

为了促进经济复苏,中国政府出台了一系列支持政策,例如刺激消费、稳定投资、支持中小企业发展等。

根据相关研究表明,中国经济在后疫情时代将面临新的机遇和挑战,需要持续推进经济结构调整,提高经济发展的质量和效率。

疫情防控的未来展望与挑战

展望未来,中国疫情防控仍面临诸多挑战,例如病毒的持续变异、医疗资源的紧张、以及公众健康意识的提高等。

为了应对这些挑战,需要进一步完善公共卫生体系,提高疫情防控能力,加强国际合作,分享防控经验。

同时,还需要加强科技创新,研发更有效的疫苗和药物,提高疫情预测预警能力。

根据行业专家分析,未来疫情防控工作将更加注重科学精准,将疫情防控与经济社会发展有机结合起来。

未来需要建立更加完善的疫情监测预警机制,并建立健全的疫情应急响应体系,才能更好地应对未来可能出现的疫情风险。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1