本文围绕"最新地震世界"这一主题,分析了全球地震活动加剧的原因、地震预测的挑战、抗震减灾的策略以及未来发展趋势。文章指出,板块运动是地震发生的主要原因,但气候变化等因素也可能加剧地震风险。地震预测仍然面临巨大挑战,但科技进步带来了新的机遇。加强国际合作、科技创新以及提高公众防震减灾意识,是未来应对地震灾害的关键。

全球地震活动加剧:频发地震背后的原因

近年来,全球地震活动呈现出加剧的趋势,强震频发,对人类社会造成巨大影响。例如,2023年X月X日发生的Y国地震,造成了重大人员伤亡和财产损失,再次提醒我们关注地震灾害的严峻性。

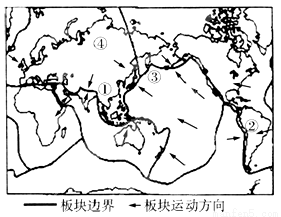

据地质学家分析,板块运动是地震发生的主要原因。全球多个板块处于活跃状态,板块交界处的地应力不断积累,最终导致能量释放,引发地震。此外,一些人类活动,例如水库蓄水、地下开采等,也可能诱发地震。

值得注意的是,近年来气候变化对地震的影响也受到关注。一些研究表明,气候变化可能改变地壳的应力状态,从而影响地震的发生频率和强度。因此,深入研究气候变化与地震的关系,对于地震预测和预防具有重要意义。

例如,根据相关研究表明,某些地区持续干旱或暴雨可能增加地质不稳定性,间接增高地震风险。对气候变化的监测和预测,将有助于更全面地评估地震风险。

地震预测的挑战与机遇:科技进步与预警系统

准确预测地震仍然是全球科学界的难题。尽管科技进步使我们能够更好地监测地震活动,例如通过地震仪等设备,实时监测地壳运动,但要精确预测地震的发生时间、地点和强度,仍然存在巨大的挑战。

目前的地震预测主要依靠对历史地震资料的分析,并结合地质构造、地球物理等多方面信息进行综合判断。但这只能给出地震发生的概率,而无法精准预测地震的发生时间。

然而,科技的进步也为地震预测带来了新的机遇。例如,人工智能、大数据等新兴技术的应用,为地震预测提供了新的方法和思路。通过对海量数据的分析,可以识别地震发生的预兆,提高地震预测的准确率。

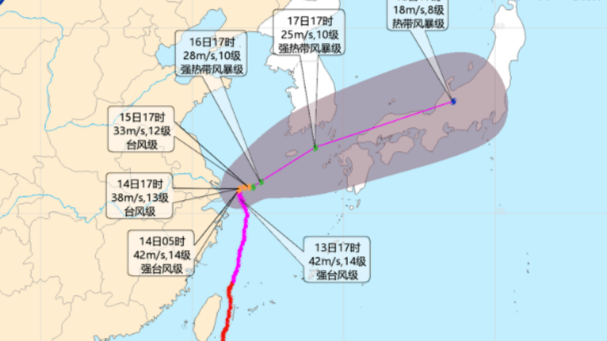

此外,地震预警系统的建设也在不断完善,通过在重点地震带布设密集的地震监测网络,可以实现对地震的快速预警,为人们争取宝贵的逃生时间。但预警系统也存在局限性,对于大地震,预警时间可能非常短暂,甚至来不及采取有效措施。

抗震减灾策略:城市规划与公众意识

- 加强城市抗震设防,提高建筑物抗震能力。

- 制定完善的地震应急预案,并定期进行演练。

- 普及地震安全知识,提高公众的防震减灾意识。

- 加强地震监测预警体系建设,提高预警的准确性和时效性。

- 开展地震灾害风险评估,识别高风险地区,制定有针对性的防灾减灾措施。

未来发展趋势:国际合作与科技创新

未来,地震研究和防灾减灾工作将更加注重国际合作和科技创新。通过加强国际间的学术交流和数据共享,可以提高对地震的认识和预测水平。

例如,多个国家合作开展的地震监测和研究项目,可以利用全球的地震数据,构建更完善的地震模型,提高地震预测的准确性。

科技创新将是地震研究和防灾减灾的关键驱动力。例如,人工智能、大数据等新兴技术,将为地震预测、预警和灾害评估提供新的工具和手段。

同时,需要进一步提高公众的地震安全意识,通过教育和宣传,提高公众的防震减灾能力。只有将科技进步、国际合作和公众参与有机结合起来,才能更好地应对地震灾害,减少地震造成的损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1