洛宁大暴雨最新消息显示灾情严重,救援工作正在紧张进行,社会各界积极援助。本文分析了暴雨成因、灾情评估、救援进展、未来防灾减灾措施以及灾后重建规划等,强调了加强预警机制建设、城市基础设施建设和提高全民防灾意识的重要性,并呼吁政府和社会各界共同努力,共建安全韧性城市,应对极端天气带来的挑战。

暴雨成因及灾情评估:洛宁特大暴雨的成因分析

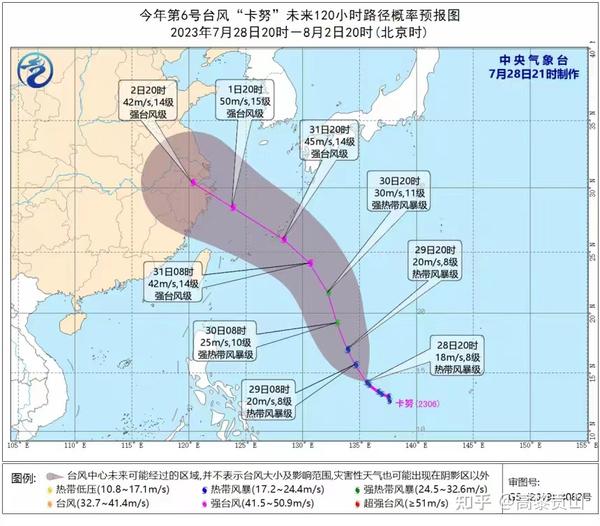

洛宁大暴雨最新消息显示,此次暴雨是由持续强降水天气系统造成,雨量之大,强度之强实属罕见。根据气象部门的报告,持续的强对流天气和复杂的地形共同作用,导致洛宁地区降雨量远超历史同期水平。

此次暴雨造成的损失严重,多个乡镇受灾,农作物被淹,基础设施遭到破坏。初步评估显示,部分地区房屋倒塌,交通中断,电力供应受到影响,直接经济损失不容小觑。灾情评估工作仍在紧张进行中,预计最终损失将会更高。

除了直接的经济损失,此次暴雨也对洛宁的社会生活造成了巨大的影响。居民生活受到严重影响,许多人被迫撤离家园,转移至安全地带。学校停课,部分企业停工,社会秩序受到了冲击。

需要特别关注的是,暴雨引发的次生灾害,例如山体滑坡和泥石流,也增加了救援的难度和风险。未来,需要对洛宁地区的地质灾害进行全面评估,并加强防范措施。

从历史角度来看,洛宁地区并非第一次遭遇特大暴雨,这需要我们认真总结历史经验教训,在未来进行防灾减灾规划,避免类似事件再次发生。

救援工作与社会响应:洛宁大暴雨救援进展及社会各界援助

面对突如其来的特大暴雨,洛宁当地政府迅速启动应急预案,组织开展大规模的救援工作。消防、武警、民兵等部门第一时间赶赴现场,全力开展抢险救灾。

大量救援人员冒着危险,深入受灾最严重的地区,搜救被困人员,转移受灾群众。同时,医疗队也迅速进入灾区,为伤员提供及时有效的救治。

社会各界也积极响应,纷纷伸出援助之手。大量物资,例如食品、饮用水、药品等,从全国各地源源不断地运往灾区,为受灾群众提供生活保障。志愿者们也积极参与救援工作,协助转移群众,清理道路,维护社会秩序。

此外,此次救援工作中,一些先进的技术手段也得到了应用,例如无人机用于灾情勘测,卫星通信用于信息传递,这在一定程度上提高了救援效率。

据报道,在政府的统一指挥下,洛宁大暴雨救援工作有条不紊地进行,有效地减少了人员伤亡,保障了受灾群众的基本生活,展现了强大的社会动员能力和抗灾救灾能力。

未来防灾减灾措施:加强预警机制建设及城市基础设施建设

洛宁大暴雨的发生再次警示我们,加强防灾减灾工作刻不容缓。未来,洛宁需要在多个方面进行改进,才能有效降低自然灾害造成的损失。

首先,需要进一步完善预警机制。提高气象预报的精准度和及时性,建立更加完善的预警信息发布系统,确保信息能够及时准确地传达到每一位居民。

其次,需要加强城市基础设施建设。对城市排水系统进行升级改造,提高城市防洪能力。同时,加强对山区地质灾害的监测和防范,减少山体滑坡、泥石流等次生灾害的发生。

此外,还需要提高全民防灾意识,开展广泛的防灾减灾宣传教育,普及防灾减灾知识,提高公众自救互救能力。

从长远来看,洛宁需要进行更全面的城市规划,将防灾减灾理念融入到城市建设的方方面面,建设更加安全、韧性的城市。

同时,积极开展国际合作,学习借鉴其他地区先进的防灾减灾经验和技术,提升洛宁的防灾减灾能力。

经济损失与重建规划:洛宁大暴雨经济影响及灾后重建

洛宁大暴雨造成了巨大的经济损失,农业受灾严重,许多农作物被毁,直接影响农民收入;基础设施的损坏也需要巨额资金用于修复。同时,企业停产停业也导致经济活动受损,对地方经济发展带来冲击。

灾后重建工作面临着巨大的挑战,需要制定科学合理的重建规划,统筹考虑经济、社会、环境等多种因素。重建工作应遵循可持续发展的原则,注重生态环境保护,提升城市韧性,避免再次遭受类似灾害的巨大冲击。

政府应加大对灾区重建的资金投入,并引导社会资本参与灾后重建工作。同时,要加强对受灾群众的经济援助,帮助他们尽快恢复生产生活。

在灾后重建中,应重视科技创新,利用先进技术手段提高重建效率,并加强对灾后环境的治理,减少环境污染。

洛宁的灾后重建工作是一个长期的过程,需要政府、企业和社会各界共同努力,才能最终实现灾区经济的恢复和发展。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1