本文深入分析了最新病毒流血事件,从病毒致病机制、传播途径、防控策略及未来挑战等多个角度进行了探讨,并结合国内外相关研究,提出了加强全球合作、加大科研投入、完善公共卫生体系等应对措施。面对新型病毒的不断出现,我们需加强监测预警,提升公众健康素养,共同筑起健康防线,有效预防和控制病毒流血事件的发生。

病毒流血事件概述及最新进展

近年来,全球范围内不时出现新型病毒感染导致流血症状的案例,引发广泛关注。这些病毒性出血热,例如埃博拉病毒、马尔堡病毒等,其致病机制复杂,症状严重,常常造成大规模疫情。

据权威机构指出,病毒入侵人体后,会破坏血管内皮细胞,引起毛细血管通透性增加,最终导致流血症状。不同病毒的致病机制存在差异,有的病毒会直接损伤血管内皮细胞,有的则会通过免疫反应间接导致血管损伤。

近期一些地区报告了新型病毒感染的病例,表现出流血症状,相关研究仍在进行中,以确定病毒的类型、致病机制和传播途径。我们需要密切关注疫情动态,积极采取防控措施。

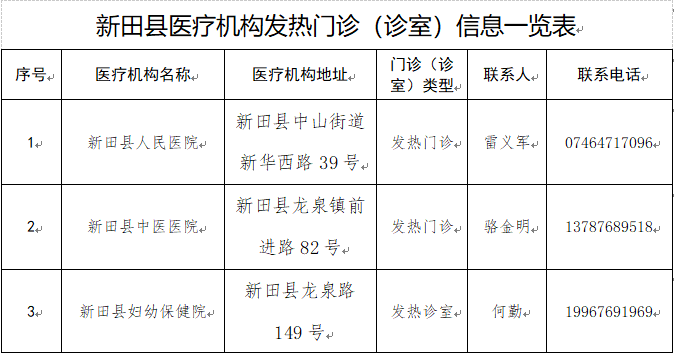

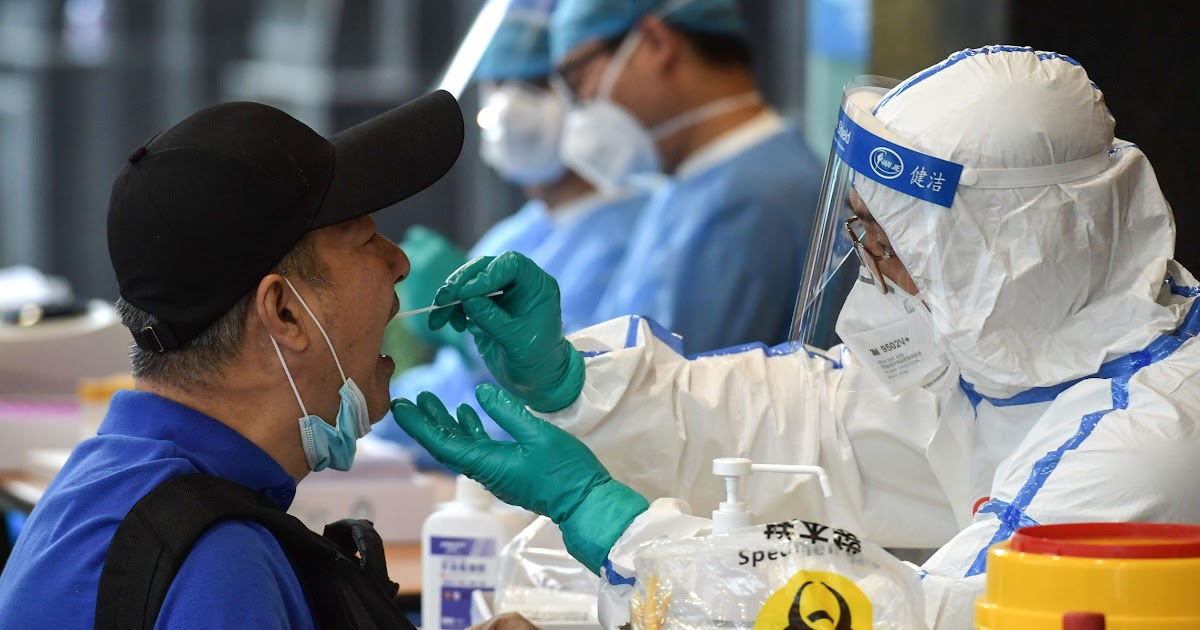

为了及时有效地应对疫情,各国卫生组织积极开展病毒检测、溯源工作,并加强国际合作,共享信息和资源。根据公开资料显示,很多国家已加强了边境检疫和健康监测,以防止病毒跨境传播。

病毒流血事件的传播途径与防控策略

病毒的传播途径多种多样,包括接触传播、飞沫传播、血液传播等。新型病毒感染的传播途径,通常需要通过实验室检测和流行病学调查来确定。

防控策略主要包括:

1. 加强个人防护,避免接触可能携带病毒的人或动物;

2. 注意环境卫生,勤洗手,消毒;

3. 及时发现和隔离病例,切断传播途径;

4. 加强疫苗研发和推广,提高人群免疫力;

5. 加强国际合作,共享信息和资源,共同应对疫情。

根据相关研究表明,早期诊断和治疗对提高患者的生存率至关重要。因此,建立完善的疫情监测和预警机制显得尤为重要。

数据显示,有效的防控措施能够有效降低病毒感染和传播的风险。及时有效地采取防控策略,对于预防和控制疫情至关重要。

病毒流血事件的潜在风险和挑战

病毒流血事件带来的风险和挑战不容忽视。

首先,新型病毒的出现和变异,给疫情防控带来了新的挑战。病毒的变异可能导致其毒力增强、传播途径改变,增加防控难度。

其次,全球化的发展加速了病毒的跨境传播。

再次,医疗资源的不足和分配不均,也可能导致疫情防控能力下降。在一些资源匮乏的地区,缺乏有效的诊断和治疗手段,增加了疫情的严重性。

最后,公众的科学素养和疫情防控意识,也影响着疫情防控的效果。一些不正确的防治措施反而可能会增加感染风险。

为了更好地应对这些风险和挑战,需要加强科技研发,提升医疗水平,完善公共卫生体系。同时,也需要提高公众的科学素养,增强疫情防控意识。

未来病毒流血事件的应对与展望

- 加强全球合作,共同应对病毒威胁

- 加大科研投入,研发新型疫苗和药物

- 完善公共卫生体系,提升疫情防控能力

- 提高公众健康素养,增强自我防护意识

- 加强疫情监测预警,及时有效地应对突发事件

总结:警惕新型病毒,共筑健康防线

总而言之,病毒流血事件的发生提醒我们,要时刻保持警惕,加强疫情监测和防控,提升应对突发公共卫生事件的能力。

未来,需要加强国际合作,共同应对病毒威胁,加大科技投入,研发新型疫苗和药物,完善公共卫生体系,提升疫情防控能力,提高公众健康素养,增强自我防护意识。

只有这样,才能有效预防和控制病毒流血事件的发生,保障人民群众的生命健康安全,共筑健康防线。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1