管轶教授的最新预测强调了病毒持续变异和长期共存的可能性,对未来疫情防控、经济发展和社会生活都将产生深远影响。文章分析了管轶预测中的潜在风险和挑战,并探讨了未来疫情防控策略的调整,包括加强疫苗接种、完善公共卫生体系、提升公众健康素养等。我们需要做好长期抗疫准备,建立长效防控机制,才能更好地应对未来挑战。

管轶教授对未来疫情的预测:病毒变异与长期共存

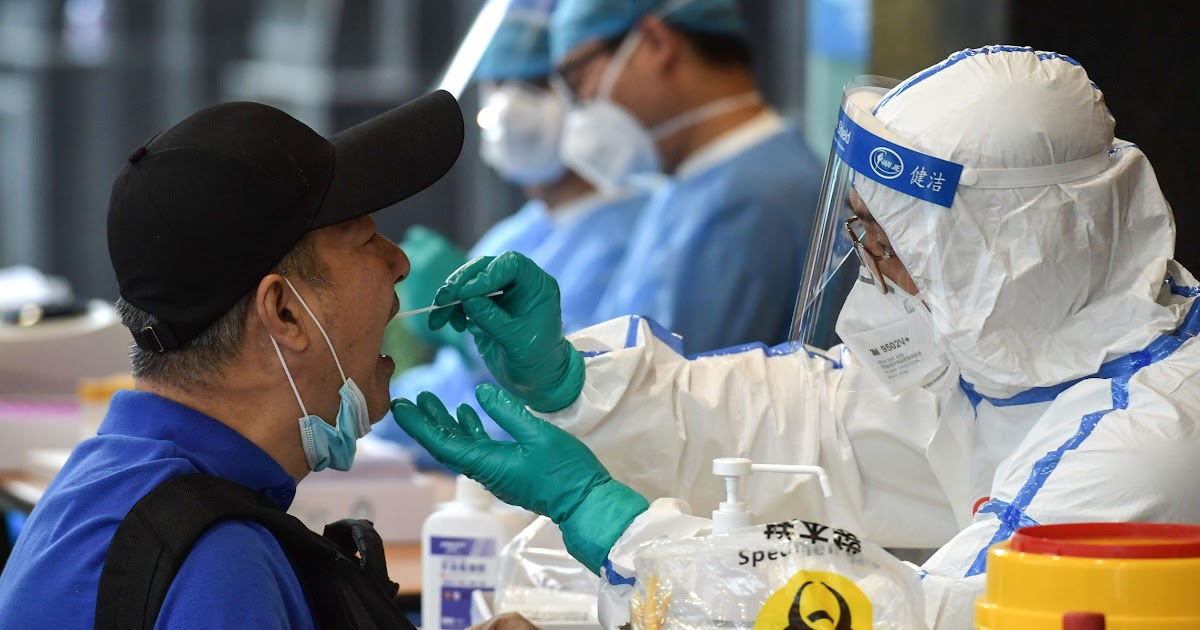

管轶教授近期对疫情的预测,并非简单的短期预判,而是基于对病毒变异规律、人群免疫水平以及社会经济发展等多重因素的综合考量。他强调病毒持续变异的可能性,这意味着我们可能面临长期与病毒共存的局面,这与过去简单追求“清零”的目标有所不同。

他的预测并非悲观,而是基于科学的理性分析。他指出,病毒的变异是客观规律,我们必须做好长期抗疫的准备。同时,他也强调加强疫苗接种,提升全民免疫力,是应对未来变异病毒的关键。

根据公开资料显示,许多国家的疫情防控策略已经从“清零”转向“与病毒共存”,这与管轶教授的预测方向基本一致。我们需要从全球疫情防控的经验中吸取教训,建立更加完善和长效的应对机制,而非仅仅依赖于短期措施。

例如,对病毒的持续监测和变异株的快速识别能力至关重要。这需要国家投入更多资源到公共卫生体系建设,提升疫情监测和预警能力,为制定有效的防控措施提供可靠的科学依据。

管轶预测下的经济影响及社会应对

管轶教授的预测,不仅关乎公共卫生,也深刻影响着经济和社会发展。长期与病毒共存的策略,意味着我们需要适应新的常态,在做好疫情防控的同时,保障经济的稳定运行。

一些专家指出,疫情反复可能会导致供应链中断,影响产业链稳定,这需要政府出台相应的经济刺激政策,支持企业渡过难关。同时,更需要注重提升产业链的韧性和抗风险能力。

在社会层面,我们需要加强公众的健康素养教育,提升自我防护意识,这将有助于降低疫情对社会秩序的影响。此外,还需要关注疫情可能带来的心理健康问题,提供相应的心理咨询和支持服务。

例如,在一些国家,疫情期间出现了严重的经济衰退和社会动荡,而另一些国家则通过有效的防控措施和经济政策,成功地将疫情对经济和社会的影响降到了最低。这说明,有效的社会治理和精准的政策应对至关重要。

管轶预测中的潜在风险及挑战

尽管管轶教授的预测提供了重要的参考,但也存在一些潜在的风险和挑战。首先,病毒的变异具有不确定性,我们难以精准预测未来的变异方向和毒力。

其次,长期与病毒共存可能导致医疗资源紧张,对医疗体系造成巨大压力。这需要政府加大对医疗卫生体系的投入,提升医疗服务能力,储备足够的医疗物资和专业人员。

此外,公众对疫情的认知和态度也可能影响防控效果。我们需要加强科学传播,提高公众的科学素养,引导公众理性看待疫情,避免恐慌情绪的蔓延。

例如,一些国家在疫情初期由于缺乏有效的科学传播,导致公众恐慌情绪蔓延,阻碍了疫情防控工作。因此,有效的科学传播是避免社会恐慌,成功应对疫情的重要手段。

管轶预测与未来疫情防控策略的调整

- 加强疫苗接种及研发新疫苗:提升全民免疫力,应对病毒变异。

- 完善公共卫生体系:提升监测、预警、响应能力。

- 强化国际合作:共同应对全球性公共卫生挑战。

- 提升公众健康素养:提高自我防护意识,减少恐慌情绪。

- 发展精准防控策略:减少对经济和社会生活的影响。

总结与展望:应对未来疫情的长期策略

管轶教授的最新预测为我们应对未来的疫情提供了重要的参考。它提醒我们,我们需要做好长期抗疫的准备,并根据病毒变异情况不断调整防控策略。这需要政府、科研机构、医疗机构以及全社会共同努力,建立更加完善和长效的疫情防控机制。

展望未来,我们需要在科技创新、公共卫生体系建设以及社会治理等方面持续发力,才能更好地应对潜在的疫情风险和挑战,实现经济社会的高质量发展,保障人民的生命安全和身体健康。未来,大数据、人工智能等技术将可能在疫情监测、预警和防控中发挥越来越重要的作用。我们需要积极探索这些新技术在疫情防控中的应用,为保障人民健康提供更有力的科技支撑。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1