本文深入探讨了肺炎的最新命名以及相关的病理机制研究,并对未来肺炎的研究方向和预防控制策略进行了展望。文章从肺炎的命名演变、COVID-19的病理机制、最新研究进展以及未来的预防和控制策略四个方面,详细阐述了肺炎的最新研究成果和发展趋势,并指出加强公共卫生体系建设、普及健康教育知识、研发更有效的疫苗和药物等是未来防控肺炎的关键。

肺炎命名演变:从SARS到COVID-19

肺炎的命名并非一成不变,它会随着对疾病认识的深入而调整。例如,2003年的SARS(严重急性呼吸综合征)疫情,最初被称作"非典型肺炎",之后才被正式命名为SARS。此次新冠疫情,初期也曾被笼统地称为"病毒性肺炎"或"不明原因肺炎",但随着病毒的鉴定和研究的深入,最终被命名为COVID-19(冠状病毒疾病2019)。这反映了科学研究对疾病命名的重要指导作用。科学界对疾病的命名非常谨慎,需要通过充分的研究和论证,才能确定最终的名称,避免造成公众恐慌或误导。对肺炎的准确命名有助于医生快速掌握疾病信息,对患者进行有效的治疗,也能更有效地进行疫情防控和信息沟通。

根据世界卫生组织的命名原则,疾病名称应该简洁明了,避免使用具有歧视性的词汇,并且要科学地反映疾病的特征。COVID-19的命名就遵循了这一原则,它既指明了致病原是冠状病毒,又标明了疫情爆发的年份,具有科学性和准确性。同时,避免了使用地域名称等具有歧视性意义的词汇。

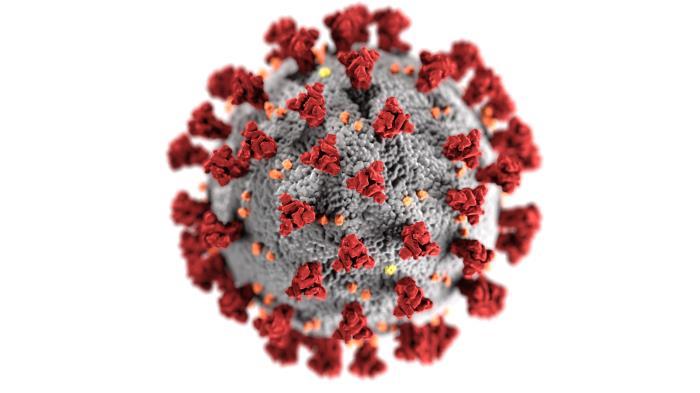

COVID-19的病理机制:深入了解病毒感染过程

COVID-19的病理机制研究是当前医学研究的热点。研究表明,新冠病毒主要通过入侵人体肺部细胞,引起肺部炎症反应,导致严重的呼吸系统疾病。病毒入侵细胞后,会利用宿主细胞的机制进行复制和繁殖,并释放出大量的病毒颗粒,进一步感染其他细胞。这个过程中,宿主细胞会受到破坏,引起一系列的免疫反应。

严重的炎症反应会引起肺部组织损伤,导致肺泡水肿和纤维化,最终可能发展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS),危及生命。此外,病毒感染还会引起其他器官的损伤,例如心脏、肾脏等。对COVID-19病理机制的研究,为开发有效的治疗药物和疫苗提供了重要的理论基础。目前,科学家们正在努力寻找有效的药物靶点,希望能研发出更有效的治疗药物,以降低病毒感染的致死率和对患者造成的损伤。

肺炎最新研究进展:疫苗研发和治疗策略

近些年,肺炎的研究取得了显著进展。疫苗研制方面,多款针对新冠病毒的疫苗已经问世,并在全球范围内广泛应用,显著降低了病毒感染率和重症率。这些疫苗主要通过激发人体免疫系统产生抗体,来预防病毒感染。

在治疗方面,一些抗病毒药物和免疫调节药物被证明具有一定的疗效。例如,瑞德西韦等抗病毒药物能够抑制病毒的复制,减轻疾病的症状。同时,一些免疫调节药物能够帮助患者控制炎症反应,减少肺部损伤。但需要注意的是,这些药物并非对所有患者都适用,具体的治疗方案需要根据患者的具体病情进行制定。未来的研究方向将集中在开发更安全、更有效的疫苗和药物,以及探寻更精准的治疗策略。

肺炎的未来:预防和控制策略

- 加强公共卫生体系建设,提高早期预警和快速响应能力。

- 普及健康教育知识,提高公众的卫生意识和自我防护能力。

- 研发更有效的疫苗和药物,为疫情防控提供更强大的武器。

- 加强国际合作,共同应对全球性的公共卫生挑战。

- 重视基础医学研究,深入了解肺炎的病理机制和传播规律。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1