本文深入探讨了最新假消息辟谣的策略,分析了网络谣言的传播途径、社会影响及应对方法,并结合大数据和人工智能技术,提出了提升公众辨别能力和加强网络监管的建议,旨在有效应对信息时代的新挑战,避免被虚假信息误导,共同营造清朗的网络环境。文章特别关注了网络谣言快速传播途径和权威机构辟谣机制的有效性评估,并提供了提升个人信息辨别能力的实用技巧。

网络谣言的快速传播途径及特征分析

在信息爆炸的时代,虚假信息如同病毒般迅速蔓延,对社会稳定和公众安全造成严重威胁。最新假消息辟谣工作刻不容缓。

网络谣言的传播途径多种多样,社交媒体平台、即时通讯软件、短视频应用等都成为谣言滋生的温床。一些谣言借助耸人听闻的标题、模糊不清的图片或视频、煽动性语言等手段,迅速吸引眼球,并通过转发、评论等方式进行扩散。

例如,近期出现的关于某食品安全问题的谣言,就通过微信朋友圈和抖音等平台广泛传播,造成公众恐慌和市场波动。权威机构的及时辟谣虽然有所缓解,但仍暴露出网络谣言传播的迅速性和难以控制性。

此外,网络谣言的特征也值得关注。例如,部分谣言具有明显的地域性或群体性,针对特定人群进行传播;有些谣言则利用人们的焦虑情绪和信息不对称进行操纵。

针对这些特征,我们需要结合实际案例进行深入分析,探究其传播规律,从而制定更有效的应对策略。

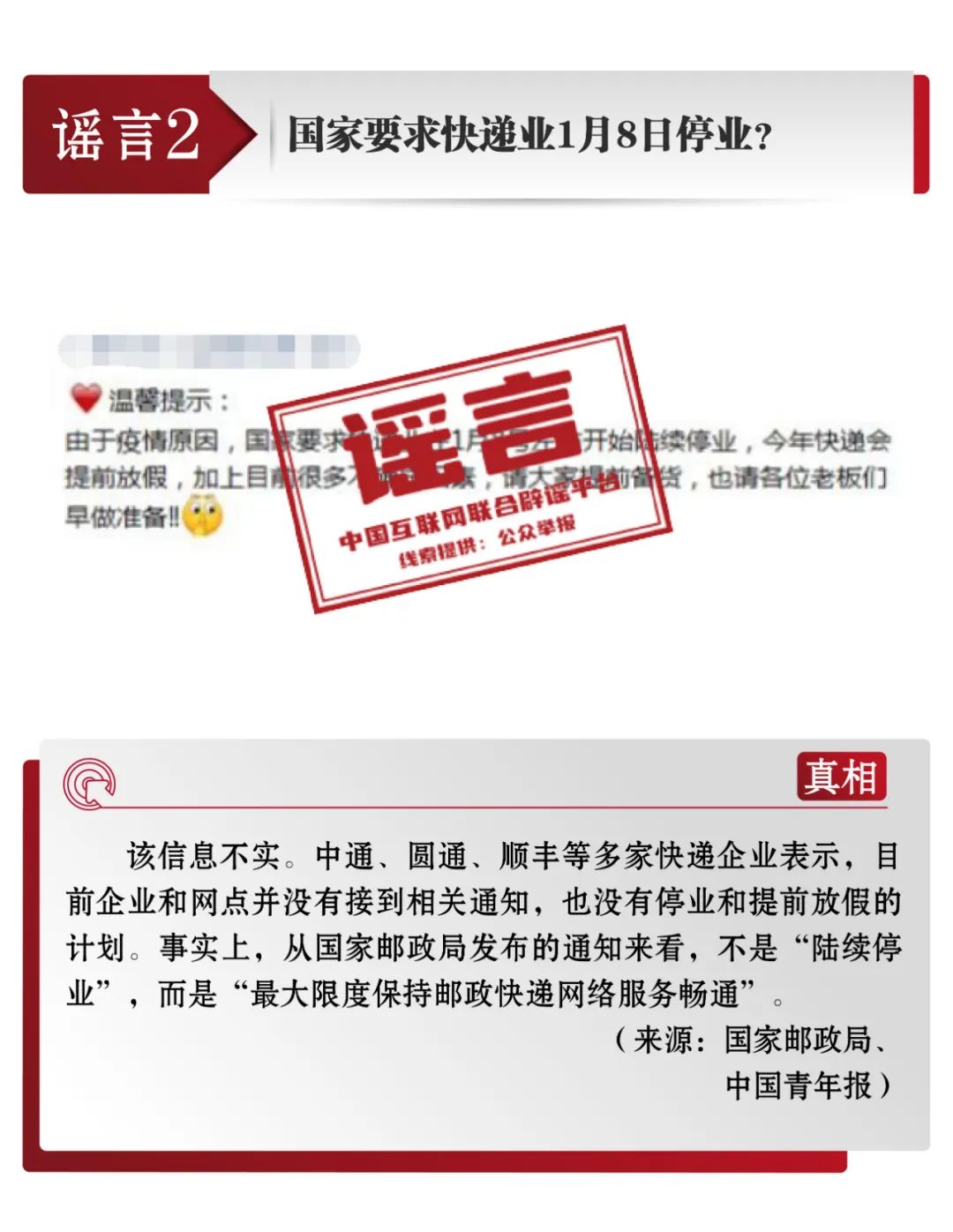

最新假消息辟谣:权威机构的辟谣机制及有效性评估

面对层出不穷的网络谣言,政府部门、媒体机构和专业组织纷纷建立了相应的辟谣机制。

例如,国家网信办、各级政府新闻办公室等,积极发布权威信息,澄清事实,引导舆论。一些专业的辟谣平台,例如中国互联网举报中心,也发挥着重要的作用。

然而,这些辟谣机制的有效性还有待进一步提升。首先,谣言传播速度往往快于辟谣速度,导致一部分公众先入为主,难以纠正错误认知。其次,辟谣信息的可信度和传播范围,也常常受到影响,需要进一步完善信息发布渠道和传播策略。

此外,还需加强对辟谣内容的专业性评估,确保辟谣信息的准确性和权威性,避免因辟谣不力而加剧公众的焦虑。我们需要思考如何进一步完善辟谣机制,使其更加高效、精准,真正达到化解社会风险的目的。

提升公众信息辨别能力:个人防范网络谣言的实用技巧

- 增强自身的批判性思维,对信息进行多方求证。

- 提高信息素养,学会辨别信息来源的可靠性。

- 关注权威媒体发布的信息,避免轻信未经证实的传闻。

- 理性看待网络信息,不盲目转发或评论未经证实的消息。

- 养成良好的信息获取习惯,从可靠渠道获取信息。

- 不信谣,不传谣,积极参与到网络谣言的举报工作中。

从技术角度探讨:利用大数据和人工智能技术进行谣言检测与预警

随着大数据和人工智能技术的快速发展,我们可以利用这些技术手段,来提升对网络谣言的检测和预警能力。

大数据技术可以对海量网络信息进行分析,识别出潜在的谣言传播路径和特征。人工智能技术,特别是自然语言处理和图像识别技术,可以对文本、图片和视频等信息进行自动化审核,有效识别出虚假信息。

例如,一些人工智能算法可以根据信息的传播速度、内容相似度、用户评论等指标,判断信息的可信度,并进行预警。当然,目前这些技术还存在一些局限性,例如难以应对精心伪造的虚假信息,还需要进一步完善和改进。

但毫无疑问的是,大数据和人工智能技术在网络谣言治理中扮演着越来越重要的角色。我们需要持续投入研究,进一步开发和应用这些技术,建立一套更加完善的网络谣言监测预警系统。

加强网络监管:多部门联动共建清朗网络空间

治理网络谣言,需要政府部门、互联网企业、媒体机构、社会组织等多方共同努力,建立长效机制。

首先,政府部门需要加强网络监管力度,完善相关法律法规,加大对恶意传播谣言行为的惩处力度。其次,互联网企业需要承担社会责任,加强对平台内容的审核,及时清除有害信息,积极配合政府部门开展网络治理工作。

媒体机构需要发挥引导舆论、澄清事实的作用,及时报道权威信息,引导公众理性看待网络信息。社会组织也应该积极参与到网络谣言治理中,开展公众教育活动,提高公众的信息辨别能力。

总之,治理网络谣言是一个系统工程,需要多部门联动,构建清朗的网络空间,才能有效维护社会稳定和公众利益。

通过多方合作,加强信息引导,提升公众意识,构建完善的监管机制,才能让网络空间更加安全健康。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1