本文全面阐述了中风的最新药物研究进展,涵盖了溶栓药物的突破与局限、神经保护剂的应用、针对不同类型中风的个性化治疗以及未来发展趋势等方面。文章指出,虽然中风治疗取得了显著进展,但仍面临挑战,未来研发方向将注重疗效提升、副作用降低、精准靶向和新技术的应用,最终目标是为中风患者提供更有效的治疗方案,如研发更安全有效的rt-PA新型溶栓药物和改善神经保护剂的靶向性。

溶栓药物的突破与局限性

中风的急性期治疗至关重要,溶栓治疗是挽救患者生命和减少残疾的关键。近年来,对rt-PA(重组组织型纤溶酶原激活剂)等溶栓药物的研究不断深入,其应用也更加规范。例如,研究表明,在符合特定条件下,更早地应用rt-PA能够显著提高治疗效果,缩短患者恢复时间。

然而,溶栓药物也存在一定的局限性。首先,其治疗时间窗较短,通常需在发病后4.5小时内进行,延误治疗会降低疗效甚至增加出血风险。其次,rt-PA并不适用于所有中风患者,部分患者存在出血禁忌症。

因此,科学家们不断努力研发新型溶栓药物,以拓宽治疗时间窗,提高疗效并降低出血风险。例如,一些研究正在探索新的溶栓机制,以期开发更安全有效的药物,并针对不同类型的脑卒中开发更有针对性的治疗策略。

此外,精准的患者筛选也是提高溶栓治疗效果的关键。一些新的影像学技术,如CT灌注成像,有助于更准确地判断患者是否适合溶栓治疗,从而最大限度地提高疗效并减少风险。

神经保护剂的最新进展及临床应用

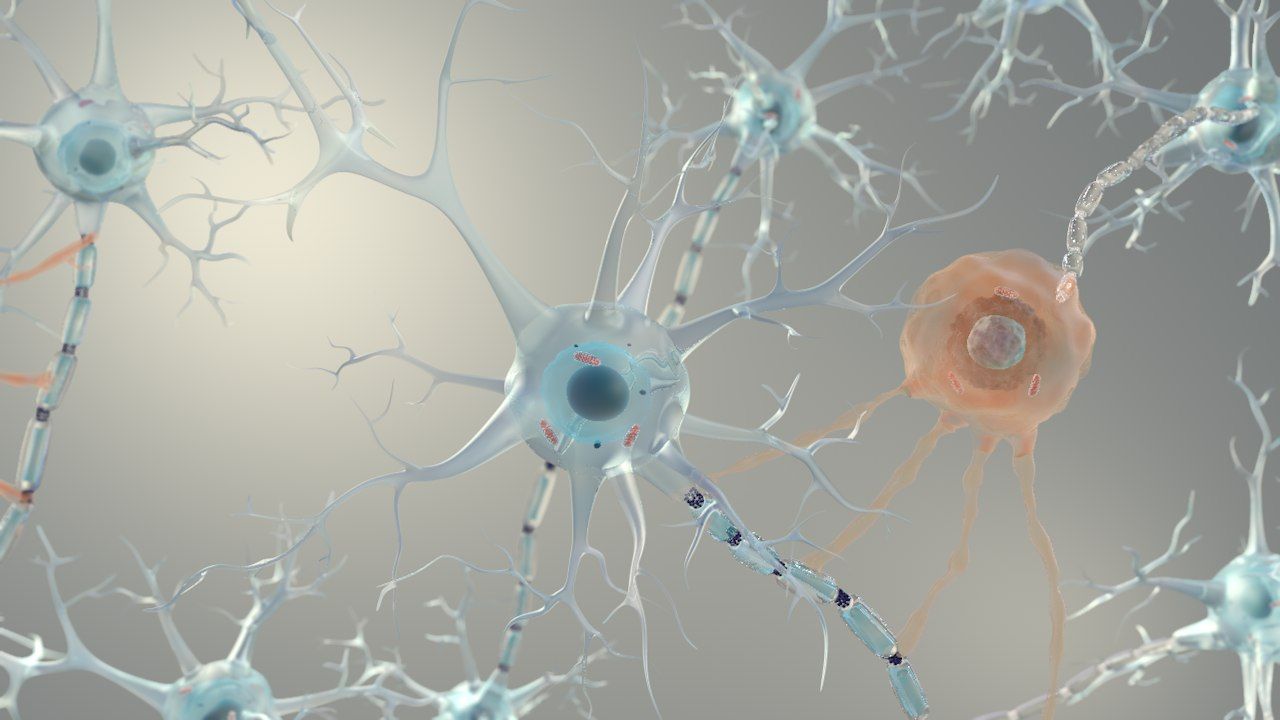

除了溶栓治疗外,神经保护剂也成为中风治疗领域的研究热点。神经保护剂旨在保护受损脑组织,减少神经元死亡,从而减轻中风的长期残疾。

目前,临床常用的神经保护剂包括依达拉奉、胞磷胆碱等。研究表明,这些药物能够在一定程度上改善中风患者的预后,例如提高神经功能评分,降低死亡率。然而,神经保护剂的疗效相对有限,且部分药物存在一定的副作用。

为了提高神经保护剂的疗效,科学家们正在积极探索新的作用机制和新的药物靶点。例如,一些研究正在关注神经炎症在中风发生发展中的作用,并试图开发针对神经炎症的药物,以达到更好的神经保护效果。

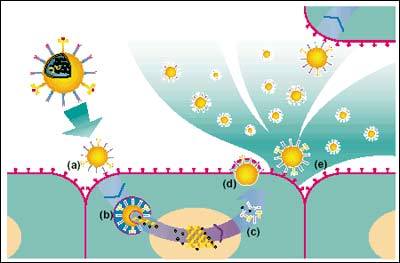

此外,如何更有效地将神经保护剂送达受损脑组织也是一个重要的研究方向。例如,通过纳米技术或基因治疗等手段,可以提高药物的靶向性及生物利用度,从而改善治疗效果。

针对不同类型中风的个性化治疗方案

中风可分为缺血性中风和出血性中风两大类,不同类型的中风其病理机制和治疗方案有所不同。近年来,越来越多的研究开始关注中风的亚型和个性化治疗。

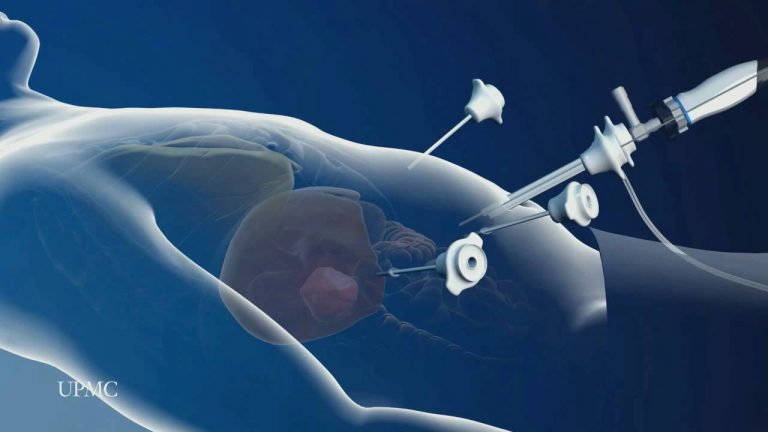

例如,对于缺血性中风,除了溶栓治疗,还可以根据患者的具体情况选择抗血小板药物、降脂药物等进行辅助治疗。对于出血性中风,则需要积极控制出血,并根据出血部位和严重程度选择相应的治疗方案。

此外,一些研究者正在探索基于基因组学和影像学技术的个性化治疗方案,以期为每位患者制定更精准、更有效的治疗策略。

例如,根据患者的基因型和影像学特征,预测其预后,并选择最合适的药物和剂量,以最大限度地提高疗效,并降低药物不良反应的风险。

中风药物研发面临的挑战与未来趋势

尽管中风治疗药物取得了显著进展,但仍然面临诸多挑战。例如,许多药物的疗效有限,副作用较大,且治疗时间窗较短。

未来,中风药物研发将朝着以下几个方向发展:一是研发疗效更好、副作用更小的药物;二是拓宽治疗时间窗,提高药物的生物利用度;三是开发更精准的药物靶向技术,以减少药物的不良反应。

此外,一些新的治疗技术,如脑保护技术和神经再生技术,也为中风治疗提供了新的方向。例如,干细胞治疗、基因治疗等技术,有望在未来显著改善中风患者的预后。

未来,随着对中风发病机制的深入了解和新技术的应用,我们相信会有更多疗效显著、安全性高的中风药物问世,从而更好地造福中风患者。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1