本文探讨了蝗虫最新进度,分析了全球蝗灾形势、防控技术、经济社会影响以及中国在蝗灾防控中的经验和国际合作。文章指出,虽然全球蝗灾形势有所缓解,但仍面临诸多挑战,科技赋能将是未来蝗灾防控的重要方向,国际合作也至关重要。未来,需要加强基础研究、科技创新以及国际合作,才能有效应对蝗灾带来的威胁,保障粮食安全和社会稳定。

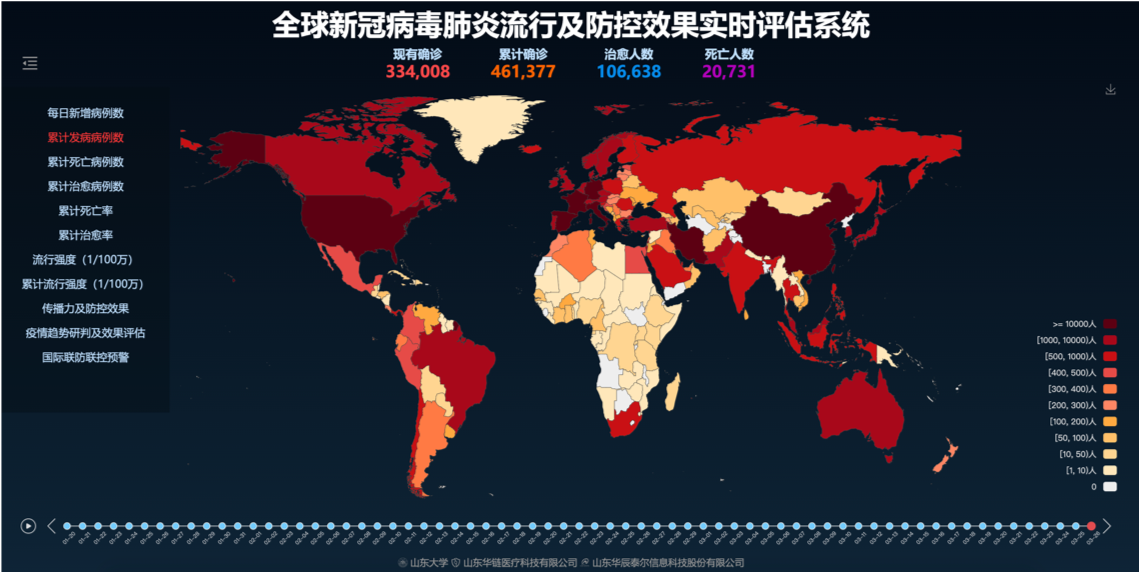

全球蝗灾形势:最新疫情报告及区域分布

根据联合国粮农组织(FAO)等权威机构的最新报告,全球蝗灾形势依然严峻,但与2020年初的爆发期相比,整体疫情有所缓解。

部分地区的蝗虫数量明显减少,这与各国积极采取的防控措施以及自然气候因素的变化密不可分。

例如,东非地区,在国际社会的大力援助下,通过大规模的药物喷洒和生物防治等手段,有效控制了蝗虫的蔓延。

然而,仍有一些地区面临着蝗灾的威胁,例如在西南亚地区,由于气候条件适宜,局部地区仍可能出现蝗虫暴发。

持续监测和预警仍然至关重要,需密切关注气候变化、植被覆盖度以及蝗虫繁殖情况等因素。

值得关注的是,气候变化对蝗虫的生存和繁殖也产生了重要影响。

气温升高和降雨模式改变可能导致蝗虫种群数量的增加和分布范围的扩大。

因此,未来需要加强对气候变化与蝗虫灾害之间关系的研究,以便更好地预测和应对未来可能的蝗灾。

蝗灾防控技术:从传统方法到科技应用

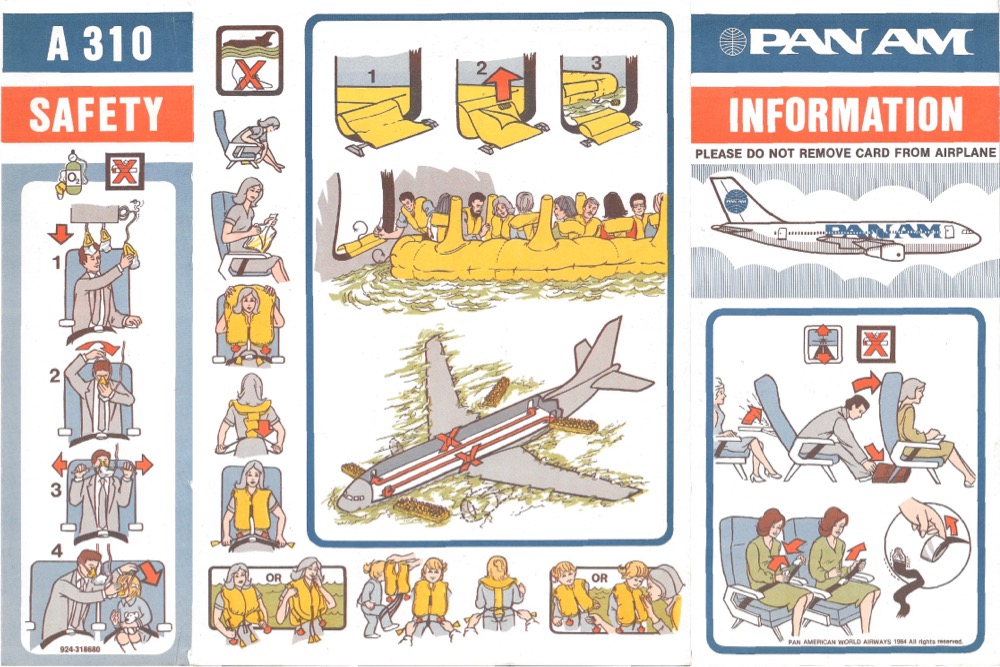

传统的蝗灾防控方法主要包括化学防治、生物防治和农业防治等。

化学防治,例如使用高效低毒的农药喷洒,虽然见效快,但存在环境污染的风险,需要严格控制使用剂量和范围。

生物防治,例如利用蝗虫的天敌进行控制,是一种更环保、更可持续的防治方法,但其效果往往不如化学防治显著。

农业防治,例如调整农业种植结构,避免大面积单一作物种植,可以减少蝗虫的食物来源,降低其发生几率。

近年来,随着科技的进步,一些新的技术手段被应用于蝗灾防控,例如无人机、卫星遥感等技术,可以提高蝗虫监测和防治的效率。

例如,利用无人机进行农药精准喷洒,可以降低农药用量,减少环境污染;

卫星遥感技术可以对大范围的蝗虫进行监测,及时发现蝗灾的发生和蔓延,为及早采取防控措施提供依据。

未来,随着科技的不断发展,更多先进技术将应用于蝗灾防控,例如基因编辑技术、人工智能技术等。

蝗灾的经济社会影响及风险评估

- 粮食安全受到严重威胁:蝗灾会导致农作物大量减产,严重影响粮食安全,加剧贫困和饥饿。

- 经济损失巨大:蝗灾不仅造成农业生产损失,还会影响相关的产业链,例如加工业、贸易业等,造成巨大的经济损失。

- 社会稳定面临挑战:大规模蝗灾可能引发社会动荡和冲突,特别是对粮食供应依赖性高的地区。

- 生态系统平衡被破坏:蝗灾会破坏生态系统平衡,导致生物多样性减少。

- 国际合作的重要性:有效防控蝗灾需要国际社会加强合作,共同应对这一全球性挑战。

中国蝗灾防控经验及国际合作

中国在蝗灾防控方面积累了丰富的经验,并积极参与国际合作,为全球蝗灾防控贡献力量。

中国政府高度重视蝗灾防控工作,建立了完善的监测预警和防控体系,并积极开展科技攻关,研发新的防治技术。

在与其他国家合作方面,中国积极提供技术和物资援助,与相关国家共同开展蝗灾防控工作。

例如,中国向一些受蝗灾影响的国家提供了农药、设备等物资援助,并派出了专家团队进行技术指导。

中国还积极参与国际组织的蝗灾防控合作,例如与联合国粮农组织等国际组织开展合作,共同应对全球蝗灾的挑战。

此外,中国还与一些国家建立了蝗灾监测预警机制,及时共享信息,共同应对蝗灾。

通过加强国际合作,中国为全球蝗灾防控作出了重要贡献,也为其他国家提供了宝贵的经验和借鉴。

未来展望:科技赋能下的蝗灾防控

未来,科技将继续在蝗灾防控中发挥越来越重要的作用。

例如,人工智能、大数据等技术可以用于预测蝗灾的发生,并制定更精准的防控策略。

基因编辑技术等新兴技术也有望用于研发更有效的蝗虫防治方法。

然而,蝗灾防控仍面临诸多挑战,例如气候变化、环境污染等因素可能会加剧蝗灾的发生。

此外,需要加强国际合作,共同应对这一全球性的挑战,并促进资源共享与技术交流。

未来需要继续加强蝗虫生物学、生态学等基础研究,深入了解蝗虫的发生发展规律,为更有效的防控措施提供科学依据。

同时,需要加强公众宣传教育,提高公众对蝗灾的认识和防范意识,形成全社会共同参与蝗灾防控的良好局面。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1