本文深入分析了禁止偷亲的最新政策,从法律法规、社会伦理、潜在风险等方面进行了全面的探讨。文章指出,虽然目前暂无专门针对偷亲的法律,但相关法律法规为其提供了界定依据,并呼吁加强立法、加大宣传力度,提高公众的法律意识和自我保护意识,以维护个人权益和社会公共秩序,共同营造一个更加文明和谐的社会环境。

法律法规对禁止偷亲行为的界定

近年来,关于禁止偷亲的讨论日益增多,这与社会对个人隐私和身体自主权的重视程度不断提高密切相关。

虽然目前并没有一部专门针对"偷亲"行为的法律,但相关的法律法规可以为界定此类行为提供依据。例如,《民法典》中关于人格权的规定,明确保护公民的个人尊严、身体健康、隐私权等。

如果"偷亲"行为造成了受害者的身体伤害或精神损害,则可能构成侵权,受害者可以依法向行为人追究民事责任,要求赔偿损失。

此外,如果"偷亲"行为带有性骚扰的性质,则可能触犯《治安管理处罚法》或《刑法》,面临行政处罚或刑事处罚。

值得注意的是,不同地区的具体法律法规可能存在差异,对"偷亲"行为的认定和处罚也可能有所不同,因此需要结合具体情况进行判断。

一些地方政府也出台了相关的规章制度,对公共场所中的不文明行为进行规范,其中也可能包含对"偷亲"类似行为的禁止规定。对这些规章制度,需要仔细研究,以了解更细致的规定。

社会伦理视角下的禁止偷亲

从社会伦理的角度来看,禁止偷亲是维护社会公共秩序和良好道德风尚的必要措施。

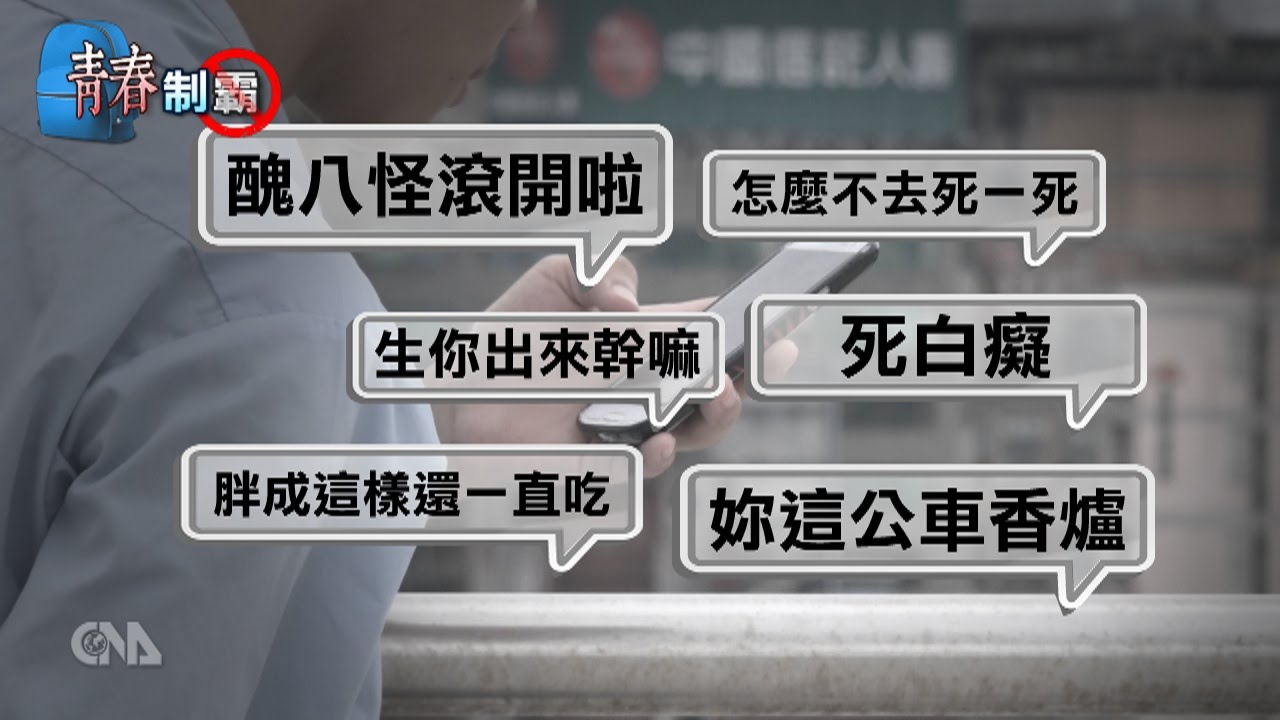

偷亲行为侵犯了被偷亲者的身体自主权和隐私权,是对其人格尊严的严重冒犯。

在公共场合,偷亲行为还会造成不良的社会影响,扰乱公共秩序,甚至引发冲突。

许多社会学家和伦理学家认为,尊重个人意愿、维护个人隐私是现代社会的基本伦理准则,禁止偷亲是社会文明进步的体现。

社会公众对禁止偷亲普遍持有积极态度,这反映了社会对个人权利和社会文明的重视。

越来越多的公众人物和媒体也积极倡导尊重个人意愿,反对偷亲等不文明行为,进一步提升了全社会的道德水平。

禁止偷亲的潜在风险与挑战

尽管禁止偷亲具有重要意义,但在实践中也面临着一些挑战。

首先,"偷亲"行为的界定存在模糊性,难以进行精确的法律界定和处罚。

其次,偷亲行为的取证较为困难,受害者往往难以提供充分的证据。

再次,一些偷亲行为可能被伪装成其他行为,难以被及时发现和制止。

此外,由于缺乏专门的法律法规,对偷亲行为的处罚力度相对较轻,难以有效震慑违法行为。

为了有效应对这些挑战,需要完善相关法律法规,明确偷亲行为的界定和处罚标准,加强执法力度,提高公众的法律意识,以及提高对偷亲行为的识别能力。

禁止偷亲的未来发展趋势及应对策略

- 加强立法,明确偷亲行为的法律责任

- 加大宣传力度,提高公众的法律意识和自我保护意识

- 完善执法机制,提高对偷亲行为的查处效率

- 利用科技手段,辅助偷亲行为的取证和预防

- 倡导文明社会风尚,营造尊重个人权利的社会氛围

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1