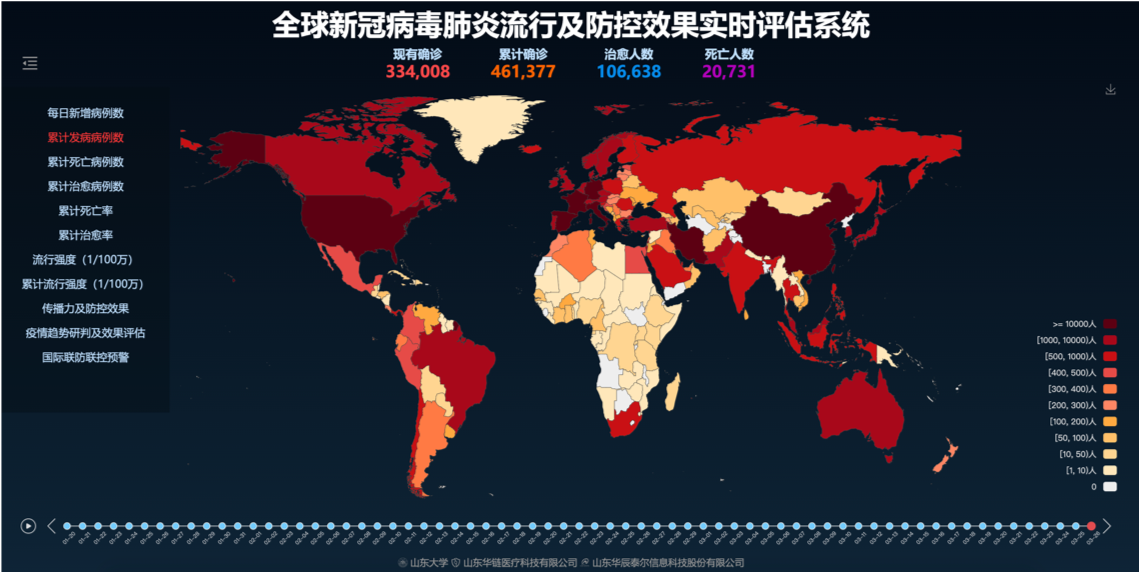

本文分析了最新传播病毒的传播途径、临床表现、防控策略以及经济社会影响,并展望了未来的发展趋势。文章指出,应对新型病毒挑战,需要加强科技创新、国际合作和公共卫生体系建设,才能更好地保障人民健康和国家安全。要关注新型病毒传播途径和病毒变异等长尾关键词,积极采取措施,有效控制疫情,推动经济复苏与社会稳定。

病毒溯源与传播途径:新型病毒的全球化蔓延

最新传播病毒的出现,再次敲响了全球公共卫生安全的警钟。病毒溯源工作至关重要,需要借助病毒基因组测序、进化分析等技术手段,精准确定病毒的起源和演化路径。例如,对某种病毒的基因组进行比较分析,可以揭示其与已知病毒的亲缘关系,从而推断其可能的起源地和传播方式。

病毒的传播途径错综复杂,可能通过呼吸道飞沫、密切接触、粪口途径等多种方式传播。一些病毒具有较强的环境耐受性,可以在物体表面存活较长时间,从而增加感染风险。例如,某些病毒可以在干燥环境中存活数天甚至数周,因此日常消毒显得尤为重要。

全球化时代,人员流动频繁,病毒传播速度更快、范围更广。跨境传播已成为许多新型病毒暴发流行的重要特征,需要加强国际合作,建立全球疫情监测和预警网络。例如,通过共享病毒基因组数据、病例信息和防控经验,提高全球疫情防控的效率和水平。

最新传播病毒的临床表现及诊断方法:快速识别与精准治疗

不同病毒的临床表现各异,例如一些病毒主要表现为呼吸道症状,如发热、咳嗽、流涕等;另一些病毒则可能引起消化道症状,如呕吐、腹泻等;还有一些病毒可能导致神经系统症状,如头痛、抽搐等。

及时的临床诊断对疫情防控至关重要。目前,常用的病毒诊断方法包括病毒分离培养、核酸检测、抗原检测、血清学检测等。核酸检测技术,例如RT-PCR检测,灵敏度高、特异性强,被广泛应用于病毒的早期诊断。

然而,病毒的快速变异能力给诊断带来了挑战。有些病毒不断发生变异,导致现有诊断试剂的敏感性和特异性降低。因此,需要不断开发和完善病毒诊断技术,及时应对病毒变异带来的挑战。例如,一些国家已经开发出针对多种病毒变异株的广谱诊断试剂。

病毒防控策略与公共卫生体系建设:多重防御体系的构建

有效的病毒防控策略是多方面、多层次的综合措施,包括个人防护、疫苗接种、药物治疗、公共卫生干预等。

个人防护措施,例如戴口罩、勤洗手、保持社交距离,在降低病毒传播风险方面发挥着重要作用。疫苗接种是预防病毒感染最有效的手段之一,可以显著降低感染率、发病率和死亡率。许多国家已经成功研制并推广了针对多种病毒的疫苗。

有效的药物治疗可以减轻病毒感染的症状,降低病死率。抗病毒药物的研发和应用至关重要,需要不断探索新的药物靶点,研发更安全、更有效的抗病毒药物。一些国家在抗病毒药物研发方面取得了重大突破,为疫情防控提供了强有力的支持。

完善的公共卫生体系是疫情防控的关键。这需要加强监测预警体系、实验室检测能力、医疗救治能力等,提升应对突发公共卫生事件的能力。一些国家在疫情防控中积累了宝贵的经验,为其他国家提供了借鉴。

最新传播病毒的经济社会影响及应对措施:经济复苏与社会稳定

病毒的暴发流行会对经济社会发展产生重大影响,例如影响生产生活秩序,降低经济增长速度,增加医疗卫生支出等。一些病毒暴发流行导致了严重的经济损失,严重打击了社会经济发展。

政府需要制定相应的应对措施,降低病毒对经济社会的影响,例如采取财政补贴、金融支持等措施,支持企业复工复产,保障民生;加强医疗资源配置,确保疫情期间的医疗服务需求。

疫情期间,社会心理健康也受到影响,需要加强心理疏导,营造积极向上的社会氛围。一些机构开展了大量的心理援助工作,为民众提供心理支持和帮助。

应对病毒对经济社会的影响,需要政府、企业、社会各界共同努力,形成合力,才能有效降低疫情的影响。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1