本文详细阐述了如何查询疫情最新信息,从权威渠道、信息解读、潜在风险以及未来展望等多个角度进行了深入探讨,并强调了科学解读疫情信息和提高公众信息素养的重要性。文章中提到了国家卫健委官网、各省市卫健委官网、中国疾病预防控制中心等权威渠道,以及如何解读疫情数据和防范虚假信息等关键技巧,旨在帮助读者掌握获取和解读疫情信息的有效方法,并提升信息辨别能力,从而更好地应对疫情带来的挑战。

权威渠道:获取一手疫情信息的可靠途径

获取准确及时的疫情信息至关重要。目前,国内外有多个权威渠道发布疫情数据和信息。首先,国家卫健委官网是获取全国疫情数据最权威的来源,其每日发布的疫情通报涵盖确诊病例、疑似病例、死亡病例等关键信息,并会及时更新疫情防控政策。

其次,各省市卫健委也会发布本地区的疫情通报,更细致地反映当地疫情动态。例如,北京市卫健委官网每天更新本市的疫情情况,为市民提供本地化的疫情信息。

此外,中国疾病预防控制中心(CDC)也是一个重要的信息来源,提供疫情相关的专业分析和防控指南。例如,他们会发布关于病毒变异株的专业解读以及相应的防控建议。

除了官方渠道,一些主流媒体例如新华社、人民日报等,也会对疫情信息进行及时报道,通常经过官方审核,信息可靠性较高。

需要注意的是,要警惕一些非官方渠道发布的未经证实的消息,这些信息可能存在失真或夸大,容易造成公众恐慌。在获取疫情信息时,要提高警惕,多方核实,谨防被误导。

信息解读:如何科学分析疫情数据?

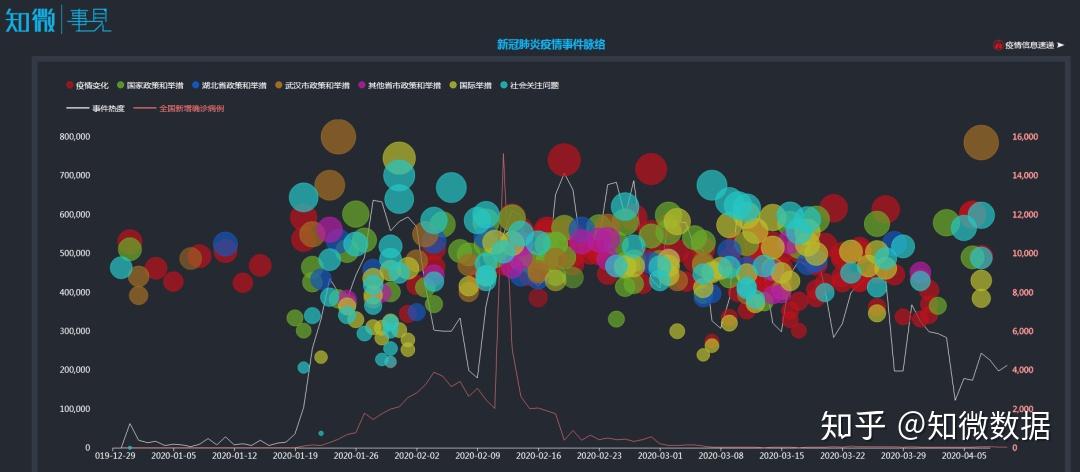

仅仅获取信息是不够的,科学地解读疫情数据才能更好地了解疫情形势。首先,要关注关键指标,例如每日新增确诊病例数、治愈人数、死亡人数等,这些指标可以反映疫情的传播速度和严重程度。

其次,要理解数据的相对性和动态性,不要孤立地看待单个数据。例如,新增确诊病例数的增长或下降,需要结合检测人数、病毒传播速度等因素进行综合分析。

此外,要关注疫情防控措施的变化,例如封控措施的调整、疫苗接种的进展等,这些措施会直接影响疫情的走向。

在解读信息时,可以参考一些专业的疫情分析报告和专家的解读,这些报告和解读能够更科学地分析疫情数据,帮助公众更好地了解疫情形势。例如,国家卫健委定期发布的疫情分析报告,以及疾控中心专家的解读,都值得关注。

解读疫情数据,需要保持理性,避免情绪化,要相信科学,相信官方权威发布的信息。

潜在风险与挑战:疫情信息传播中的问题

在疫情信息传播中,存在着一些潜在的风险和挑战。首先,信息传播速度过快,容易造成信息过载和混乱。大量信息涌入,真假难辨,容易让人难以筛选和判断,造成信息焦虑。

其次,虚假信息和谣言的传播,会加剧公众的恐慌情绪,甚至影响疫情防控工作。这些谣言,通常缺乏科学依据,却能快速传播,影响大众判断。

再次,信息不对称也会造成一些问题。例如,一些偏远地区获取信息的能力较弱,容易被遗漏或滞后,加剧了信息鸿沟。

因此,需要加强疫情信息的监管和引导,规范信息发布渠道,打击虚假信息和谣言的传播。同时,要提高公众的媒体素养和信息甄别能力,提升民众对于疫情信息的分析能力。

最后,需要关注信息安全,确保数据的隐私和安全,避免信息泄露和滥用。

未来展望:疫情信息技术与公众参与

未来,随着科技的发展,疫情信息传播和获取方式将会有更多创新。例如,大数据、人工智能等技术可以更好地分析疫情数据,预测疫情的走向,为疫情防控提供更科学的依据。

同时,公众参与也将更加重要。公众可以利用各种渠道,例如社交媒体,分享自己的疫情防控经验,监督疫情防控措施的落实,共同参与疫情防控工作。

当然,技术的发展和公众参与也面临着一些挑战。例如,需要解决数据安全和隐私保护的问题,需要引导公众理性参与,避免网络暴力和不实信息传播。

未来疫情防控需要建立更加完善的信息管理体系,将技术手段与公众参与有效结合,建立一个透明、高效、安全的疫情信息平台,服务于民众,保障公共卫生安全。

总之,加强疫情信息管理,普及科学知识,才能更好地应对未来的疫情挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1