本文全面回顾了中国抗击疫情的最新进展,从疫情防控政策调整、疫苗接种与病毒变异研究、公共卫生体系建设、经济社会影响及应对策略以及抗疫经验总结与未来展望等多个角度进行了深入分析,指出后疫情时代公共卫生体系重塑与挑战,并强调了加强基层医疗机构建设、提升医疗卫生人员应对能力以及持续推进疫苗接种等重要举措,为中国未来的疫情防控工作提供了 valuable insights。

疫情防控政策优化调整及社会影响

中国自2023年初以来,对新冠疫情防控政策进行了重大调整,由之前的动态清零政策转向了更侧重于病毒感染的预防和治疗。这一调整对社会经济和民众生活带来了深远的影响。

一方面,经济活动恢复活力,生产生活秩序加快回归常态;另一方面,也面临着疫情感染人数短期内快速增长的挑战,对医疗系统资源以及社会公共服务造成了压力。

根据官方数据和公开报道,政策调整初期,感染人数出现明显上升,但随着时间的推移,感染率逐步下降,医疗系统也逐渐恢复正常运转。

这一时期,大量民众积极参与到防疫工作中,社区层面发挥了重要作用,体现了中国社会应对公共卫生危机的强大韧性。但与此同时,也暴露了一些问题,例如部分医疗资源配置不足,部分地区民众防护意识有待加强。

专家分析,未来需要加强基层医疗机构建设,提升医疗卫生人员应对突发公共卫生事件的能力,并继续推进疫苗接种工作,巩固防疫成果。

疫苗接种与病毒变异研究

在抗击疫情的过程中,疫苗接种发挥了至关重要的作用。中国自主研发的多种疫苗已广泛应用于国内,为降低重症和死亡率作出了巨大贡献。

与此同时,科研人员也在密切关注病毒变异情况,积极开展疫苗研发和改进工作,以应对不断出现的新的病毒变异株。

据权威机构的研究数据显示,目前国内疫苗对已知主要变异株仍然具备一定的有效性,但研发更有效的、针对性更强的疫苗依然是重要课题。

此外,对病毒变异机制的深入研究,对于制定更有效的防控策略也至关重要。未来,需要继续加强基础研究,为精准防控提供科学支撑。

公共卫生体系建设与完善

面对疫情的挑战,中国也在不断完善和提升公共卫生体系。这包括加强疾控体系建设,提高疫情监测预警能力,完善医疗资源配置,提升医疗卫生人员的专业素质。

例如,许多医院增加了ICU床位,提升了重症救治能力;同时加强了基层医疗机构建设,提升了基层医疗机构的诊疗能力。

根据相关研究表明,加强公共卫生体系建设,不仅能有效应对突发公共卫生事件,也能为维护人民群众的健康福祉提供保障。

未来的公共卫生体系建设需要更加注重预防为主,加强健康教育,提高全民的健康意识,构建更加完善的疾病预防控制体系。

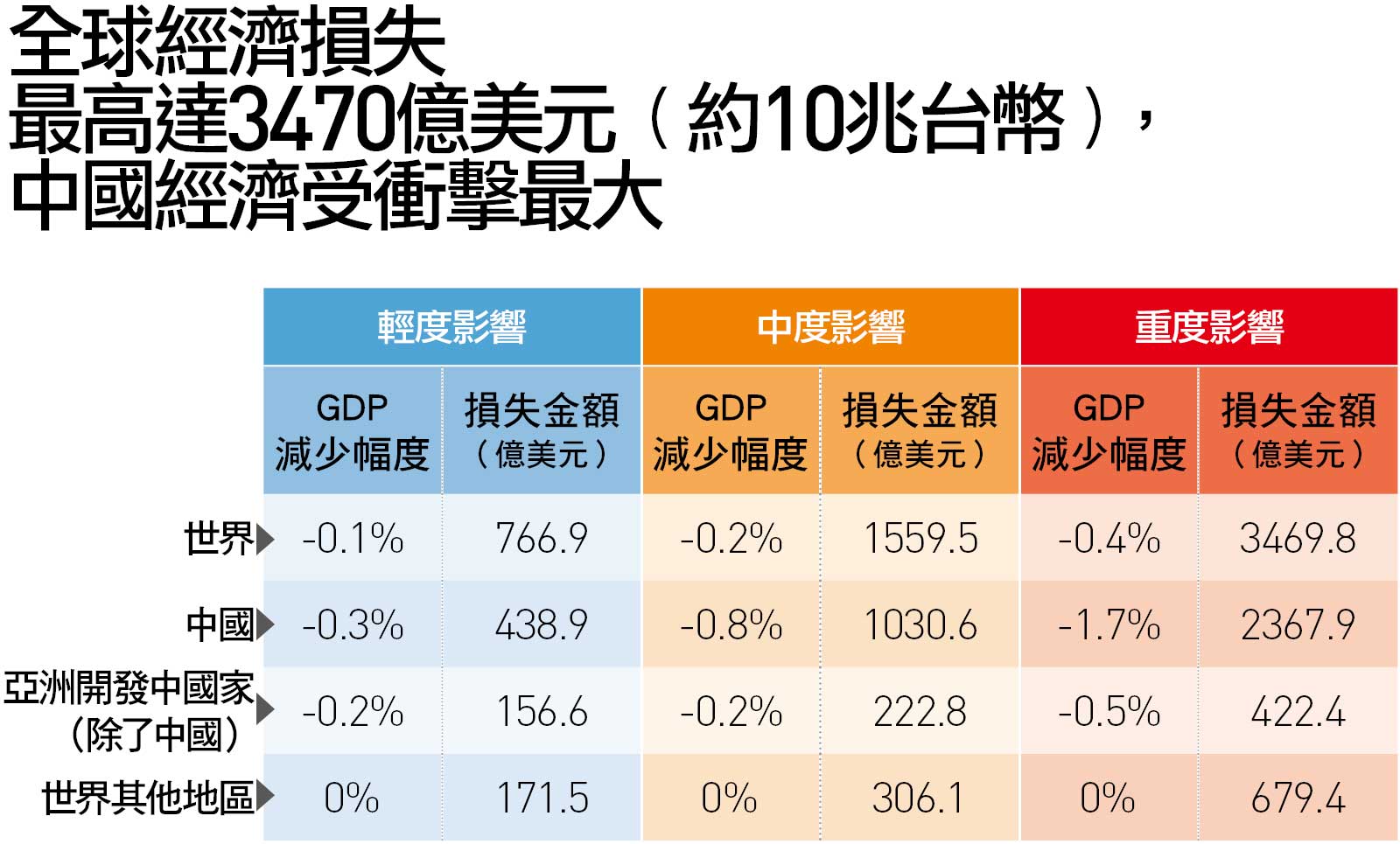

疫情对经济社会发展的影响及应对策略

新冠疫情对中国经济社会发展带来了一定的冲击,但同时也促进了经济转型升级和社会治理能力的提升。

疫情期间,数字经济快速发展,线上办公、线上教育、线上医疗等新业态蓬勃兴起。

同时,疫情也暴露出一些社会问题,例如贫富差距、医疗保障体系等,需要政府和社会共同努力加以解决。

数据显示,疫情后的经济恢复情况总体向好,但仍需采取积极措施,继续支持中小企业发展,促进消费,稳定就业,保持经济平稳健康运行。

国家也出台了一系列政策,鼓励企业创新,支持新兴产业发展,助力经济高质量发展,积极应对疫情带来的各种挑战。

中国抗疫经验总结与未来展望

- 及时有效地控制疫情传播,避免了病毒大范围快速蔓延。

- 建立了强大的医疗救治体系,有效降低了重症率和死亡率。

- 推动了科技创新,在疫苗研发、病毒检测等方面取得了显著进展。

- 提升了社会治理水平,增强了应对突发事件的能力。

- 为全球抗疫贡献了中国方案,促进了国际合作。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1