本文探讨了潜伏期最新的研究进展,包括病毒潜伏机制、潜伏期感染的临床表现、诊断方法及治疗策略等。文章指出,对病毒潜伏机制的研究取得了显著进展,但潜伏期感染的治疗仍然面临诸多挑战,未来需要发展更有效的抗病毒药物和治疗策略,并加强国际合作,共同应对潜伏期感染带来的全球公共卫生挑战。 潜伏期感染诊断和潜伏期治疗是未来研究的重点领域。

病毒潜伏机制的最新研究突破

潜伏期是指病原体感染机体后,未出现临床症状的时期。近年来,对病毒潜伏机制的研究取得了显著进展。例如,单纯疱疹病毒(HSV)的潜伏感染机制研究揭示了病毒基因组在神经元细胞中的整合以及病毒蛋白的表达调控等关键环节。

研究人员发现,HSV 潜伏期病毒基因组的表观遗传修饰,如 DNA 甲基化和组蛋白修饰,在调控病毒基因表达中扮演着重要角色。这些修饰可以抑制病毒基因的转录,从而使病毒保持在潜伏状态。

此外,对HIV潜伏库的动态变化研究也取得了突破。科学家们发现,持续性低水平的病毒复制和细胞免疫反应共同决定了HIV潜伏库的大小。这为开发更有效的HIV 治疗策略,例如“冲击疗法”和“休眠逆转疗法”,提供了理论基础。

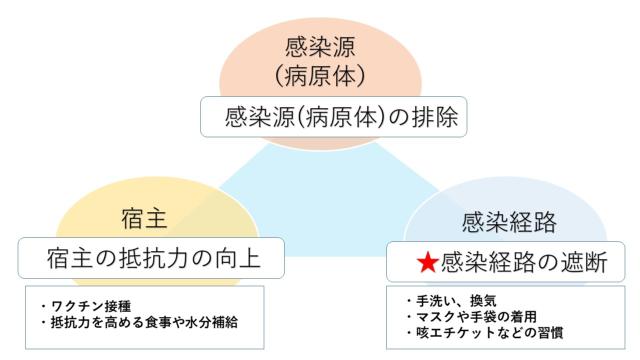

一些研究还指出,病毒潜伏期可能与宿主免疫系统的应答机制密切相关。例如,部分宿主免疫细胞可能在病毒潜伏期的维持中发挥作用。深入研究病毒与宿主免疫系统间的相互作用,有助于进一步理解病毒潜伏机制。

总的来说,对病毒潜伏机制的最新研究强调了病毒与宿主之间复杂的相互作用以及表观遗传修饰的重要性,为开发更有效的抗病毒策略提供了新的思路。

潜伏期感染的临床表现及诊断方法

潜伏期感染的临床表现多种多样,这取决于病原体的种类以及宿主的免疫状态。有些潜伏期感染可能完全没有症状,而有些则可能表现为非特异性症状,如轻微的发热、疲劳、肌肉酸痛等,容易被误诊。

例如,带状疱疹病毒感染在潜伏期通常没有症状,但一旦激活,就会出现特征性的皮疹。再比如,结核分枝杆菌感染在潜伏期通常没有明显的临床症状,但在特定情况下,例如免疫力下降,可能发展为活动性结核病。

对潜伏期感染的诊断,需要综合考虑患者的临床症状、病史、流行病学调查以及实验室检查结果。常用的诊断方法包括核酸检测、抗体检测、免疫组化以及影像学检查等。

近年来,随着分子生物学技术的进步,一些新型的诊断方法不断涌现,例如数字PCR技术可以检测低拷贝数的病毒核酸,提高了潜伏期感染的检出率。

然而,目前对某些潜伏期感染的诊断仍然存在挑战,例如一些潜伏感染的病毒载量极低,难以检测;某些病毒感染的抗体反应可能非特异性,造成诊断的困难。因此,发展更灵敏、更特异的诊断方法,对于及时有效的临床干预至关重要。

潜伏期感染的治疗策略及挑战

潜伏期感染的治疗策略取决于感染的病原体类型和宿主因素。有些潜伏期感染不需要积极治疗,而有些则需要积极干预以预防疾病的复发或发展为活动性疾病。

例如,对于单纯疱疹病毒感染,抗病毒药物可以抑制病毒复制,减少复发频率。对于结核分枝杆菌感染,通常需要进行长期的抗结核治疗,以杀灭细菌,防止疾病发展。

然而,潜伏期感染的治疗也面临诸多挑战。首先,潜伏期感染的病原体往往隐藏在宿主细胞内,难以被药物有效清除。其次,部分抗病毒药物存在毒副作用,限制了其应用。

此外,一些病毒,如HIV,在潜伏期会形成潜伏库,这些病毒难以被目前的抗逆转录病毒药物所清除。这些潜伏库的病毒会在治疗中断后重新激活,导致疾病复发。因此,开发新的抗病毒药物和治疗策略是未来研究的重点。

新型治疗策略可能需要结合多种药物或治疗手段,以提高疗效并减少毒副作用。一些新的治疗靶点,例如病毒基因组的表观遗传修饰和宿主免疫系统的调节,也正在被研究中。

潜伏期研究的未来方向及展望

- 开发新型的抗病毒药物和疫苗,针对病毒潜伏期特异性靶点,提高治疗效果并减少毒副作用。

- 深入研究病毒与宿主免疫系统的相互作用,阐明病毒潜伏维持的机制,为开发新的治疗策略提供理论依据。

- 发展更灵敏、更特异的诊断方法,提高潜伏期感染的检出率,为早期干预和治疗提供技术支持。

- 利用大数据和人工智能技术,分析大量的临床数据和基因组数据,寻找潜伏期感染的生物标志物和预测模型。

- 加强国际合作,共同应对潜伏期感染带来的全球公共卫生挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1