本文深入分析了最新新�地震事件,从成因、影响、预警技术及社会经济层面进行了多角度解读,并探讨了未来地震灾害应对策略。文章强调了提升公众防震减灾意识、完善应急响应机制以及加强地震预警技术发展的重要性,指出灾后重建不仅要恢复基础设施,更要提升城市的抗震能力,建设更加安全韧性的城市。

新�地震的成因分析及震后影响评估

最新新�地震的发生,无疑再次敲响了我们对地震灾害防范的警钟。根据地质学家分析,此次地震发生在活跃的地震带上,板块运动是其主要成因。具体来说,板块的挤压、断裂等地质活动积累了巨大的能量,最终以地震的形式释放出来。

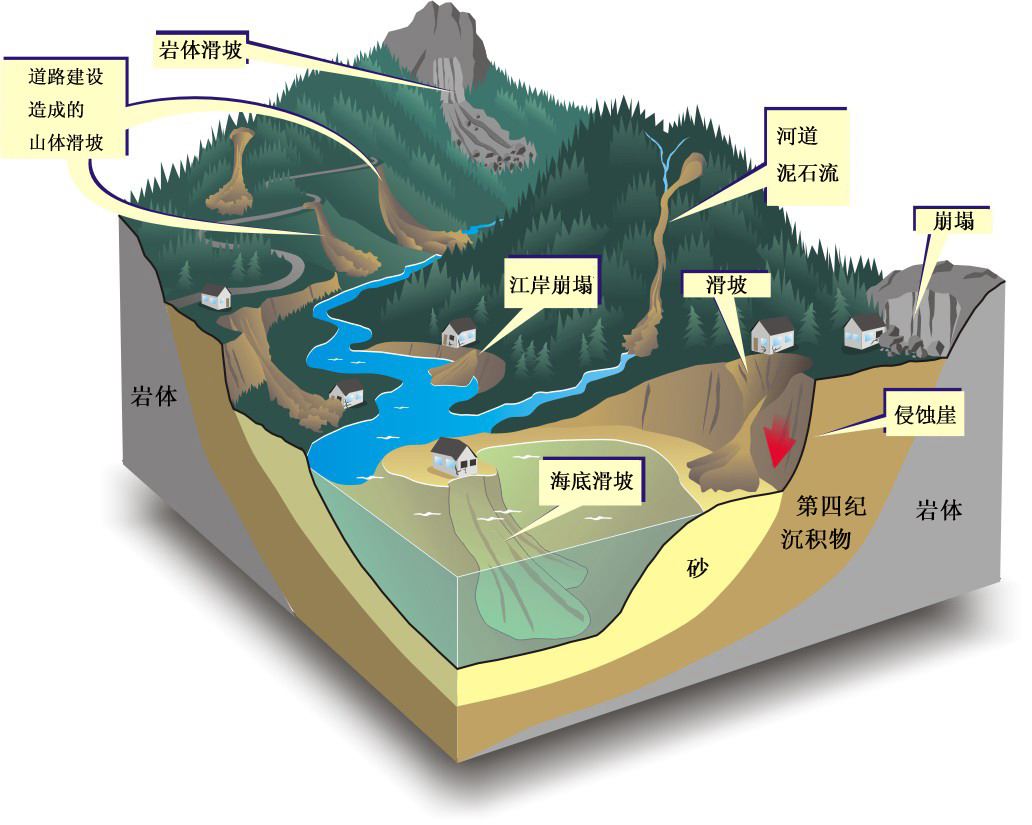

地震发生后,对当地居民的生活造成了严重的影响,房屋倒塌、道路中断、通讯瘫痪等现象比比皆是。此外,地震还可能引发次生灾害,例如山体滑坡、泥石流等,进一步加剧灾情。

权威机构指出,及时的震后救援和灾情评估至关重要。专业的救援队伍需要迅速到达灾区,展开搜救工作;同时,政府部门也需要对灾情进行全面评估,为灾后重建提供依据。

历史上,新�地区也曾发生过多次地震,积累了丰富的抗震经验。但每一次地震,都提醒我们,防震减灾工作任重道远,需要不断完善和提升。

地震预警技术的现状与未来发展趋势

近年来,随着科技的进步,地震预警技术取得了显著的进展。例如,利用地震波传播速度差异,可以提前几秒到几十秒预警地震的到来,为人们争取宝贵的逃生时间。

目前,我国已经建立了比较完善的地震监测预警系统,覆盖范围不断扩大,预警精度也在不断提高。但地震预警技术仍面临诸多挑战,例如如何提高预警精度和提前预警时间,如何有效地将预警信息传递到公众手中等等。

未来,地震预警技术的发展方向主要包括:提高预警的准确性和及时性;完善预警信息发布平台和公众预警机制;研究开发更加智能化、自动化、高效的地震预警系统;探索运用人工智能、大数据等新技术提升预警能力。

例如,利用人工智能技术可以更精准地分析地震数据,提高预警的准确率。大数据技术则可以帮助我们更好地理解地震的发生规律,从而提高预警的有效性。

新�地震对社会经济的影响及灾后重建

新�地震对当地社会经济造成了巨大的冲击。首先,地震导致大量的房屋倒塌和基础设施损坏,直接造成巨大的经济损失;其次,地震还影响了当地的生产生活秩序,许多企业被迫停产,旅游业也受到了严重打击;最后,地震还可能引发社会动荡和不安,需要政府部门及时采取措施维护社会稳定。

灾后重建是一个长期而复杂的过程,需要政府、企业和社会各界的共同努力。政府需要制定合理的重建规划,并提供必要的资金和政策支持;企业需要积极参与灾后重建工作,为灾区提供物资和技术支持;社会各界也需要奉献爱心,为灾区人民提供帮助。

据行业专家分析,灾后重建不仅要恢复受损的基础设施,更要着眼于长远发展,提高城市的抗震能力,建设更加安全和韧性的城市。这需要科学合理的规划设计,采用先进的抗震技术,并加强公众的防震减灾意识。

公众防震减灾意识的提升与应急响应机制的完善

提高公众的防震减灾意识是预防和减轻地震灾害的关键。这需要政府部门加强宣传教育,提高公众对地震的认识,普及防震减灾知识和技能。

学校应将防震减灾教育纳入课程体系,从小培养学生的防震减灾意识;社区应组织开展防震减灾演练,提高居民的应急反应能力;媒体也应积极宣传防震减灾知识,增强公众的风险意识。

此外,完善应急响应机制也很重要。这需要建立健全的地震预警系统、救援体系和信息发布机制,确保在发生地震时能够迅速有效地开展救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

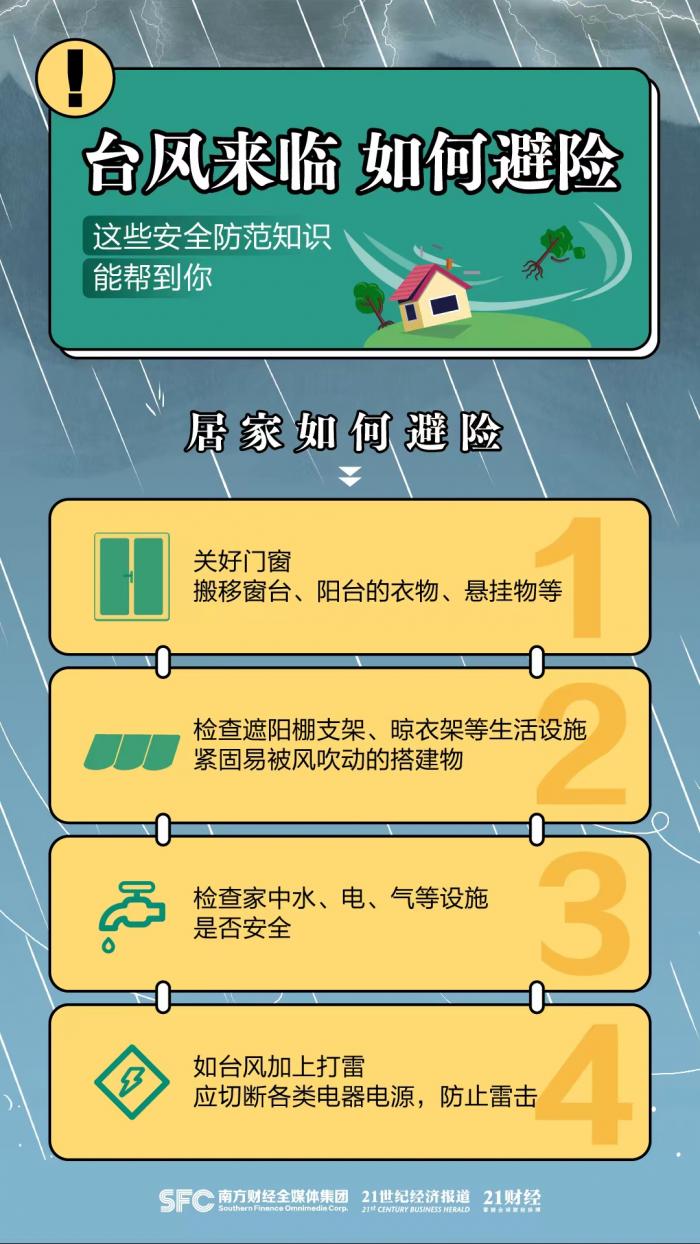

例如,定期进行地震应急演练,检验应急预案的可行性和有效性,提高应对地震灾害的能力。同时,建立畅通的信息沟通渠道,及时发布地震信息,引导公众采取正确的避险措施。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1