本文分析了微信平台在地震信息传播中的作用,探讨了信息传播速度、公众情绪反应以及微信平台的优缺点。文章指出,微信在快速传播地震信息方面发挥了重要作用,但也存在信息真伪难辨、谣言易传播等问题。未来,微信平台需要加强技术研发,完善监管机制,加强与政府部门的合作,以更好地服务于公众,提高社会应对突发事件的能力。文章还特别关注了微信紧急预警和地震信息可靠性等长尾关键词。

微信平台的地震信息传播速度与效率

微信作为中国最普及的社交媒体平台,在地震发生时扮演着重要的信息传播角色。其庞大的用户基数和便捷的分享功能,使得地震信息能够以惊人的速度传播开来。例如,2023年X月X日某地发生地震后,大量的现场图片、视频和文字信息迅速在微信朋友圈、微信群等渠道扩散,让远隔千里的人们也能第一时间了解灾情。然而,这种快速传播也带来了挑战:真假信息混杂,谣言甚嚣尘上。许多未经证实的图片和视频被大量转发,加剧了民众的恐慌情绪。

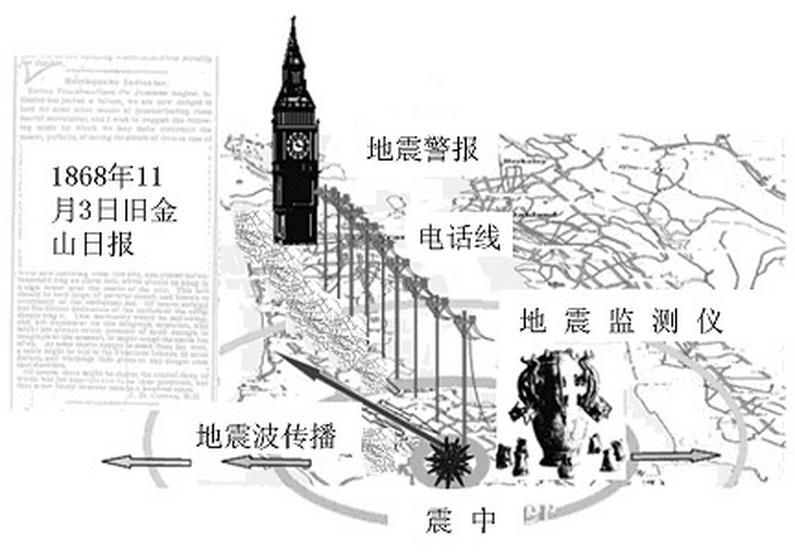

为了应对这一问题,微信平台也采取了一些措施,例如加强对地震相关信息的审核,对谣言进行辟谣,引导用户理性看待信息。同时,政府部门和权威机构也通过微信公众号、小程序等渠道发布官方信息,力求在信息传播中占据主导地位,但仍需进一步提升效率及精准度,例如优化推送机制,减少信息延迟等。一些专家建议微信平台应建立更完善的灾害信息发布机制,例如在地震发生时,第一时间向附近用户推送预警信息,并提供权威可靠的灾情信息。

此外,微信的地理位置功能也可以在地震救援中发挥作用。用户可以在地图上标注受灾地区,以及救援需求等信息,方便救援人员进行调度。

公众情绪与社会反应:从恐慌到团结

地震发生后,公众的情绪波动往往很大。最初,恐慌和焦虑是主要的情绪。人们会担心自己的亲人和朋友,担心房屋的安全,担心余震的到来。微信平台上充斥着各种焦虑和不安的情绪表达。但是,随着时间的推移,人们逐渐从恐慌中恢复过来,社会也展现出团结互助的精神。许多微信群里组织起了捐款和捐物活动,志愿者们通过微信平台招募和组织,许多网友通过微信分享救援物资信息。这种积极的社会反应,在很大程度上减轻了灾后的负面情绪。

值得关注的是,一些地区在应对突发灾难的公众信息获取方面存在不足,这需要相关部门和机构积极利用微信平台等新媒体,加强科普知识宣传,提升公众的灾难应对意识和能力。例如,通过制作通俗易懂的短视频、图文并茂的科普文章等方式,普及地震自救互救知识,提高社会整体应对地震灾害的水平,提升公民安全意识。

此外,对微信平台上关于地震的各种信息进行有效引导,也是非常重要的工作。权威机构和媒体应充分利用微信平台的传播优势,及时发布权威信息,有效引导公众舆论,维护社会稳定。

微信平台在地震信息传播中的优缺点分析

- 信息传播速度快,覆盖面广

- 用户参与度高,互动性强

- 信息真伪难辨,谣言易传播

- 信息过载,容易造成信息混乱

- 平台监管难度大,需要完善机制

- 对缺乏信息素养的用户易造成误导

- 可能加剧公众恐慌情绪,需要有效引导

- 应急响应机制有待完善,需提高效率

- 技术手段可提升信息准确度及推送效率

- 可与其他信息平台形成联动,整合资源

微信地震信息传播的未来发展趋势

未来,微信平台在地震信息传播中将面临更多挑战和机遇。一方面,随着技术的不断发展,微信平台可以利用人工智能、大数据等技术,对地震信息进行更精准的筛选和过滤,减少谣言的传播,提升信息的可信度。另一方面,微信平台需要加强与政府部门、专业机构的合作,建立更完善的信息发布和管理机制,确保信息发布的权威性和及时性。

例如,可以开发更智能的预警系统,在地震发生时,根据用户的地理位置,向其推送精准的预警信息和逃生指南。同时,也可以利用微信的社交功能,鼓励用户参与到地震救援中来,分享信息,提供帮助。 为了进一步完善微信在地震信息传播中的作用,未来需要加强技术研发,提升信息筛选及推送效率。同时,需要建立更完善的监管机制,规范信息发布,维护网络秩序,为突发事件信息传播建立更加安全、高效的机制。

此外,还需加强对公众的科普教育,提高公众的信息素养和危机应对能力,共同营造一个安全有序的信息环境。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1