本文以最新抗疫时评为切入点,深入分析了后疫情时代公共卫生体系建设的经验与不足,并结合后疫情时代公共卫生体系建设、疫情防控中的科技创新与应用、经济社会发展与疫情防控的平衡以及公众健康素养提升与社会参与等多个方面,提出了加强公共卫生体系建设,提升应对突发公共卫生事件能力的建议。文章指出,未来需要进一步完善疾病监测预警体系,加强医疗资源建设,提高公众健康素养,完善应急响应机制,并加强国际合作,共同应对全球性的公共卫生挑战。

后疫情时代公共卫生体系的反思与重建

近年来,面对全球疫情的冲击,中国积极应对,取得了显著成效,但也暴露出一些问题。例如,一些地方的基层医疗卫生服务体系建设相对薄弱,医疗资源分配不均,应急处置能力有待提升。一些专家指出,这次疫情也反映出一些长期存在的系统性问题,例如,疾病监测预警机制的不足,以及公众健康素养有待提高。

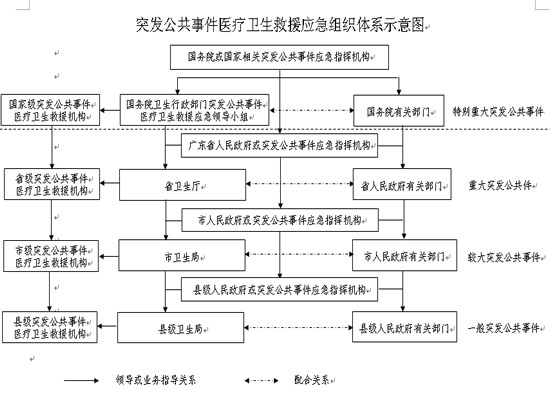

面对这些问题,国家层面出台了一系列政策措施,加强公共卫生体系建设。例如,加大对基层医疗卫生机构的投入,改善医疗设备和技术水平;完善疫情监测预警和应急响应机制;加强医务人员队伍建设,提升专业能力和应对突发事件的能力。此外,还积极开展健康教育,提高公众健康素养,增强自我防护意识。

根据公开资料显示,在疫情防控中,科技进步也发挥了重要作用,例如大数据、人工智能等技术在疫情监测、病毒溯源、疫苗研发等方面都得到了广泛应用。未来,进一步完善大数据平台建设,提升科技支撑能力,对于提升公共卫生应对效率至关重要。

疫情防控中的科技创新与应用

此次疫情也为科技创新提供了广阔舞台,大数据、人工智能、基因测序等技术的应用极大提升了疫情防控效率。例如,大数据技术在疫情监测、预测和风险评估中发挥了关键作用;人工智能技术应用于辅助诊断、智能筛查等领域,极大提升了效率;基因测序技术的应用帮助快速识别病毒变异株,为疫苗研发提供重要依据。

然而,科技在疫情防控中的应用并非一帆风顺,例如数据安全、算法伦理等问题也需要关注。如何在保障数据安全的前提下充分发挥大数据的作用,如何在算法应用中避免歧视和偏见,都需要进一步研究和探讨。

权威机构指出,未来需要进一步加强科技研发投入,支持科技成果转化应用,构建完善的科技支撑体系,才能更好应对未来的公共卫生挑战。

经济社会发展与疫情防控的平衡

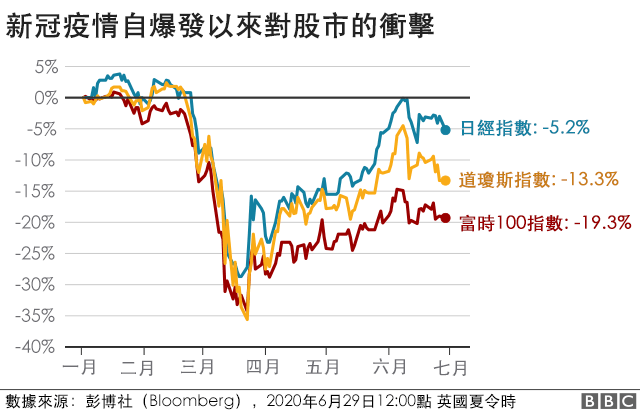

疫情对经济社会发展造成了巨大冲击, 如何在疫情防控和经济社会发展之间取得平衡,成为一个重要的课题。一方面,需要坚持‘动态清零’的总方针,有效控制疫情蔓延,保障人民群众的生命安全和身体健康;另一方面,也要统筹考虑疫情防控和经济社会发展的关系,避免过度防控对经济社会发展造成过大的负面影响。

据行业专家分析,疫情防控和经济发展并非完全对立,两者之间可以实现良性互动。例如,积极推进数字经济发展,可以有效降低疫情对经济的影响;加强国际合作,推动全球经济复苏,也有利于中国经济发展。

未来,需要进一步完善宏观调控机制,优化资源配置,引导社会各界积极参与到疫情防控和经济社会发展中来,才能在两者之间取得最佳平衡。

公众健康素养提升与社会参与

- 加强健康教育,提高公众健康素养,增强自我防护意识

- 鼓励公众积极参与疫情防控工作,例如参与社区志愿服务

- 倡导科学防疫理念,避免盲目跟风和恐慌

- 完善公众信息沟通机制,及时发布权威信息,消除公众疑虑

- 建立健全社会监督机制,保障疫情防控工作的透明度和公正性

展望未来:构建更加完善的公共卫生体系

展望未来,需要在总结经验教训的基础上,进一步完善公共卫生体系,提升应对突发公共卫生事件的能力。这需要政府、社会、个人多方共同努力,形成强大的合力。未来,我们需要建立更加完善的疾病监测预警体系,加强医疗资源建设,提升基层医疗卫生服务能力,提高公众健康素养,完善应急响应机制,进一步推进科技创新,最终目标是建立一个更加高效、科学、可持续的公共卫生体系,有效保障人民群众的健康安全。同时,要加强国际合作,共同应对全球性的公共卫生挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1