毛洪涛事件最新进展引发社会持续关注,本文从事件回顾、社会反应、高校反思和未来展望四个角度,深入剖析了该事件的各个层面,并探讨了其对高校科研体制、教师心理健康及社会公平正义等方面的警示意义和长远影响。文章强调需要改进高校科研评价机制,加强教师心理健康教育和支持,营造更公平、公正的学术环境,并呼吁社会共同努力,推动中国高等教育事业健康发展。

事件回顾与关键节点梳理

毛洪涛事件,自发生以来持续引发社会广泛关注。事件的核心在于兰州大学教授毛洪涛的意外离世,以及其生前留下的大量信息,这些信息揭示了其在工作和生活中面临的诸多压力和困境。

根据公开信息及媒体报道,我们可以大致梳理出事件的关键节点:首先是毛洪涛教授的离世,随后其家人发现了其生前留下的诸多信息,这些信息迅速在网络上广泛传播,引发了公众的强烈反响和热议。

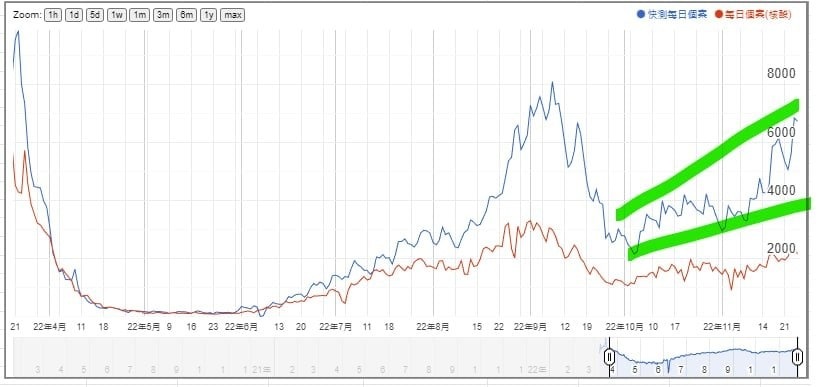

事件发展过程中,网络上出现了各种各样的声音和猜测,一部分人表达了对毛洪涛教授的同情和惋惜,另一部分人则对事件背后的深层原因进行了探讨和分析。官方也对此事进行了回应和调查,但具体结果并未公开,这使得事件的真相扑朔迷离。

在事件发生后,许多高校和科研院所也开始反思自身存在的问题,例如工作压力过大、学术环境不公平、以及缺乏有效的压力疏解机制等等。毛洪涛事件,也成为社会各界关注高校教师心理健康和学术环境的重要契机。

社会各界反应与舆论分析

毛洪涛事件发生后,社会各界人士纷纷表达了自己的观点和看法。一些专家学者从学术角度分析了事件背后的原因,认为其反映了当前高校科研体制中存在的一些问题,例如过度竞争、评价机制不合理、缺乏人文关怀等等。

媒体也对此事进行了广泛报道,并在报道中表达了对毛洪涛教授的同情,同时也呼吁社会关注高校教师的心理健康问题。与此同时,也有一些声音认为,网络上的舆论存在一定的过激和偏颇之处,对事件的真相判断可能会产生负面影响。

网络舆论环境的多样性,使得对毛洪涛事件的解读也呈现出多元化的特点。这要求我们理性看待网络信息,避免被情绪化的言论所左右,保持客观和冷静的判断。同时,也需要相关部门积极引导网络舆论,避免负面信息的扩散和发酵,维护健康的网络环境。

总的来说,毛洪涛事件在社会上激起了强烈的反响,促使社会各界更加关注高校教师的心理健康和工作环境,也促使相关部门进一步完善相关政策和制度。

事件对高校的警示与反思

- 加强教师心理健康教育和支持体系的建设

- 改进高校科研评价机制,避免过度竞争

- 营造更加公平、公正、和谐的学术环境

- 完善教师权益保障机制,维护教师的合法权益

- 加强高校师德师风建设,引导教师树立正确的价值观

未来发展趋势与展望

毛洪涛事件带来的警示意义是深远的,它促使我们重新审视高校的教育教学和科研管理模式,思考如何才能更好地保障教师的权益,营造更加积极健康的学术氛围。

未来,高校需要更加重视教师的心理健康问题,建立健全的心理咨询和疏导机制,为教师提供必要的帮助和支持。同时,也需要改进高校的科研评价机制,避免简单粗暴的量化考核,鼓励教师潜心研究,追求学术创新。

此外,高校还需要加强师德师风建设,引导教师树立正确的价值观,以身作则,为学生树立良好的榜样。只有这样,才能营造更加和谐的校园环境,促进高等教育事业的健康发展。

从长远来看,毛洪涛事件对中国高等教育的改革和发展将产生深远的影响,推动其朝着更加公平、公正、健康的方向发展。这需要高校、政府以及全社会的共同努力。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1