本文深入分析了最新感染比例数据,从各地差异、影响因素、下降趋势及未来挑战等多个维度进行了全面的解读。文章指出,各地感染比例差异受病毒特性、防控措施、医疗资源、公众意识等因素影响;感染比例下降趋势与疫苗接种、公共卫生措施、公众意识提升密切相关;未来仍需警惕病毒变异、免疫力下降等风险,需继续加强防控措施,提高全民免疫力,加强国际合作。

各地最新感染比例差异及成因分析

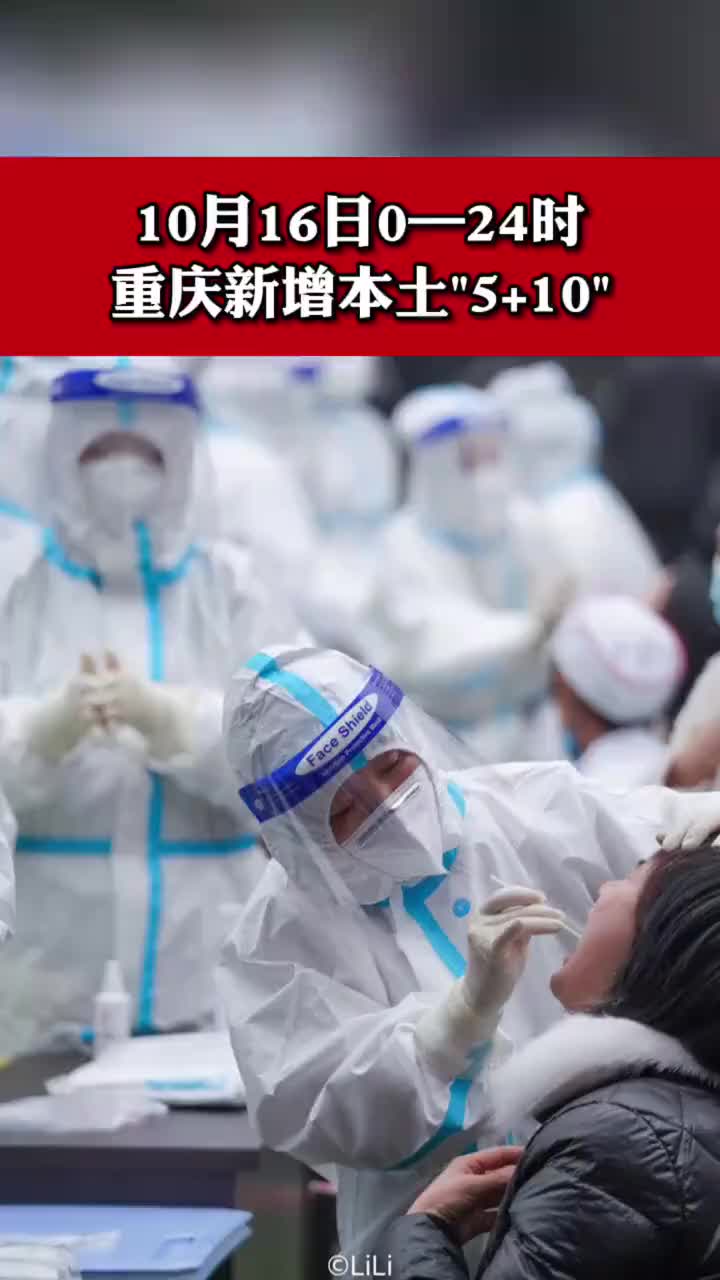

理解最新感染比例,首先要认识到其并非一个统一的全国性数字,不同地区、不同人群的感染比例存在显著差异。例如,一线城市由于人口密度高、人员流动性大,其感染比例在疫情高峰期可能高于一些地广人稀的地区。这与当地政府的防控措施、居民的防疫意识、以及病毒变异株的传播特性等因素密切相关。

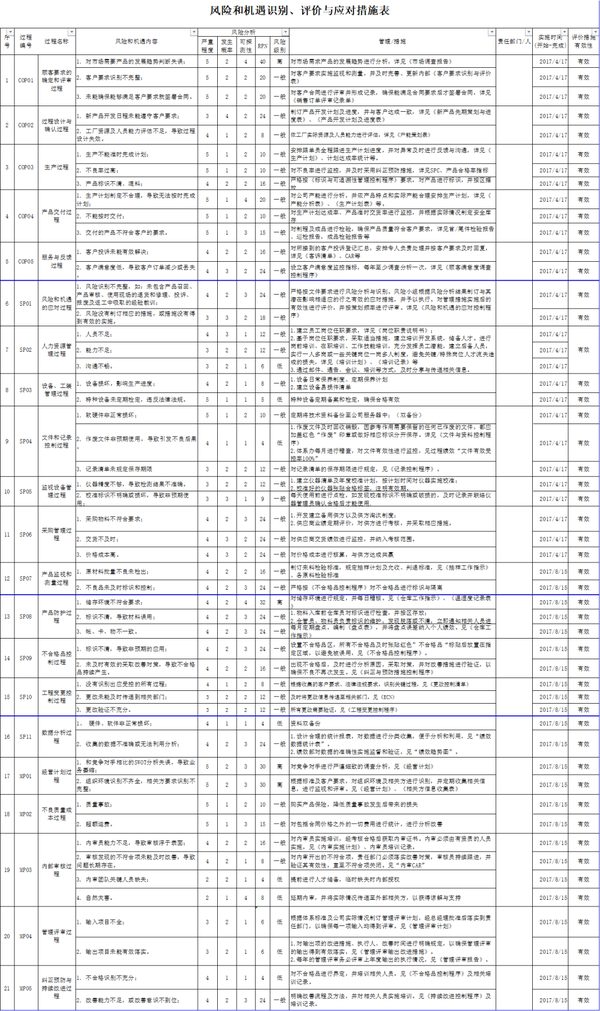

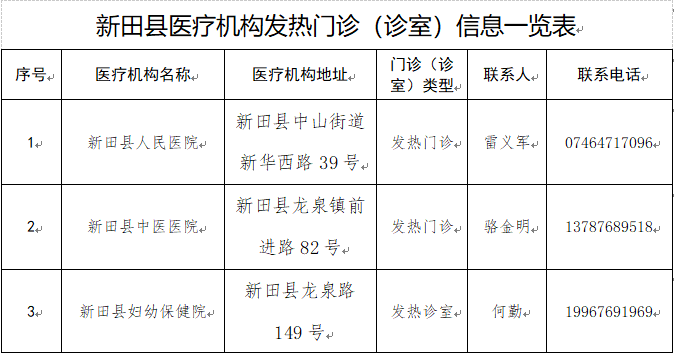

根据公开资料显示,一些地区在疫情初期感染比例快速攀升,而另一些地区则相对平缓。这种差异可能与当地医疗资源的配备、核酸检测能力以及病毒传播途径的多样性有关。部分地区在疫情应对上采取了更积极、更有效的措施,例如早期进行大规模筛查,快速隔离确诊病例等,从而有效控制了感染比例的增长。

此外,不同人群的感染比例也存在差异。例如,老年人、患有慢性基础疾病的人群通常更容易感染,且病情发展可能更加严重,因此这些人群的感染比例通常相对较高。这提示我们需要针对不同人群制定更加精准的防控策略,特别关注脆弱人群的保护。

影响最新感染比例的因素深度解析

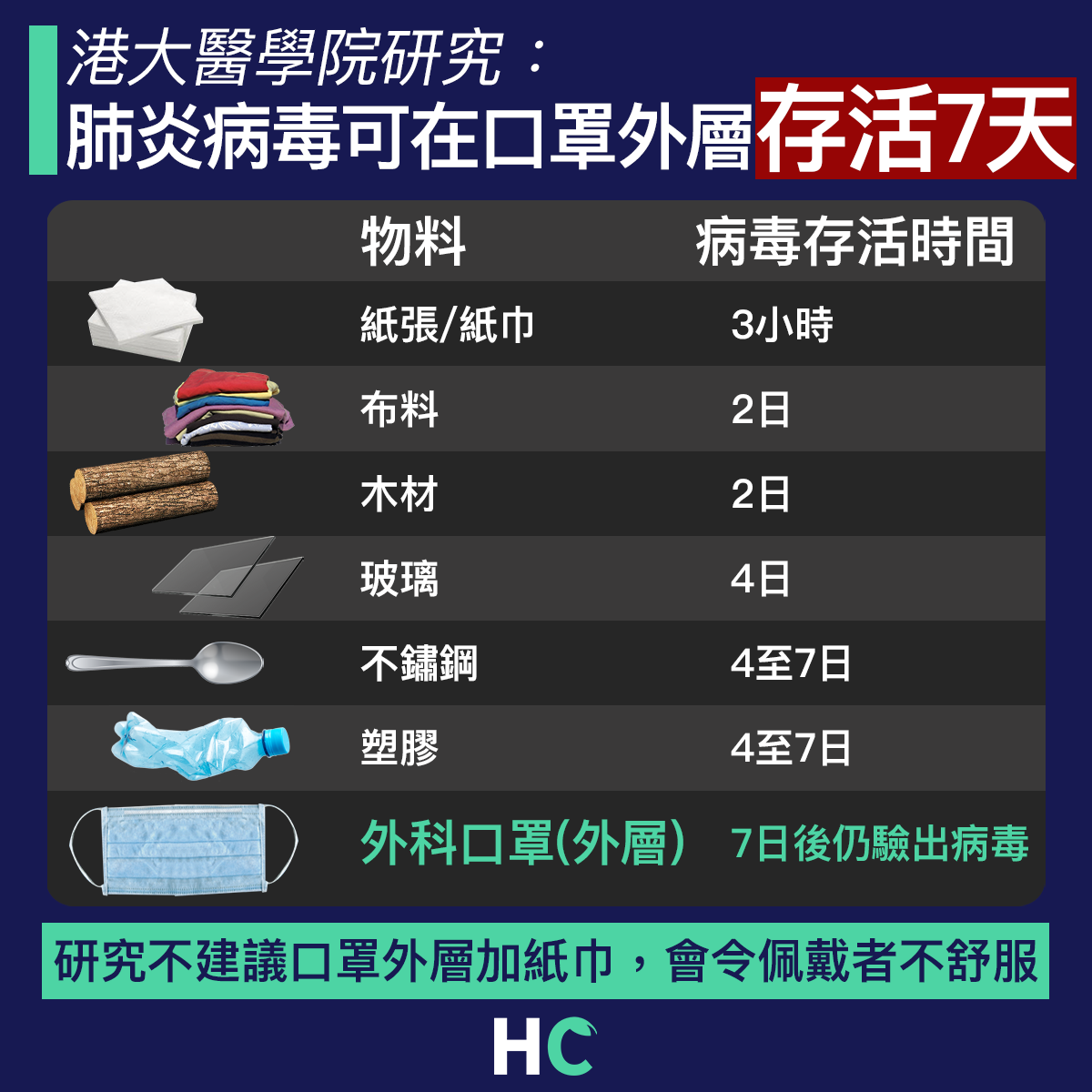

影响最新感染比例的因素错综复杂,既有客观因素,也有主观因素。从客观因素来看,病毒的传播力、致病力是决定性因素。病毒变异株的出现可能导致感染比例出现波动,传播速度更快、传播范围更广的变异株会显著提升感染比例。与此同时,气候条件也会对病毒传播产生影响,例如在冬季,病毒传播速度可能会加快。

从主观因素来看,政府的防控政策、医疗资源的配备以及公众的防疫意识都对感染比例有着显著影响。高效的公共卫生防控体系,充足的医疗资源,以及公众对防疫政策的积极配合,都可以有效降低感染比例。相反,如果防控措施不到位,医疗资源不足,公众防疫意识淡薄,则可能导致感染比例持续攀升。

此外,社会经济发展水平也可能间接影响感染比例。经济发达地区通常拥有更完善的医疗设施和更充足的医疗资源,从而更好地应对疫情,降低感染比例。

最新感染比例下降趋势分析及预测

- 医疗资源的逐步充裕

- 疫苗接种率的提高

- 有效的公共卫生措施

- 公众防疫意识的增强

- 病毒致病力的下降

基于最新感染比例的未来挑战与应对策略

虽然目前感染比例有所下降,但我们仍需警惕潜在的风险。病毒可能再次变异,出现新的传播特性;部分人群的免疫力可能下降,导致感染风险增加;全球疫情形势依然复杂,存在境外输入病例的风险。

为了应对这些挑战,需要继续加强公共卫生体系建设,提高快速响应能力和危机处理能力;加强疫苗研发和接种工作,提高全民免疫水平;提升公众的科学防疫意识,引导公众采取正确的防护措施,避免恐慌情绪;同时,要持续关注病毒变异情况,及早发现并应对新的变异株。

此外,还需要进一步加强国际合作,共同应对全球疫情挑战,避免病毒在全球范围内大范围传播。只有通过多方面的努力,才能有效控制感染比例,保障人民群众的生命安全和身体健康。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1