本文通过对最新疫情笔记的解读,深入探讨了个人防护措施的升级、疫苗接种的进展、后疫情时代的心理健康问题以及疫情对社会经济和文化的影响等多个方面。文章分析了疫情带来的挑战和机遇,并对未来发展趋势进行了展望,指出持续完善疫情监测预警机制,加强疫苗研发,提升公众健康素养,以及重视心理健康等,将是未来疫情防控工作的重点,同时应关注疫情对社会经济和文化的影响,并积极适应新的发展趋势。

个人防护措施的升级与调整

疫情改变了我们的生活方式,个人防护措施也经历了多次升级和调整。早期主要关注口罩佩戴、勤洗手等基本措施,随着病毒变异株的出现和研究深入,我们对病毒的传播途径和防护方法有了更全面的认识。例如,对病毒气溶胶传播的重视程度提升,使得更有效率的口罩类型得到普及,N95口罩的应用越来越广泛。

此外,室内通风换气也成为防疫的重要环节,许多公共场所开始使用空气净化器,并加强通风系统维护。针对不同人群的防护建议也更加细化,例如,对老年人、慢性病患者等高风险人群,会提出更严格的防护措施建议。

后疫情时代,个人防护的理念逐渐从被动防御转向主动健康管理。更多人开始关注自身免疫力提升,通过锻炼、合理膳食等方式增强抵抗力。

根据相关研究表明,长期坚持健康的生活方式对增强免疫力起到关键作用,这与疫情期间强调的个人防护措施相辅相成。

疫苗接种与群体免疫的构建

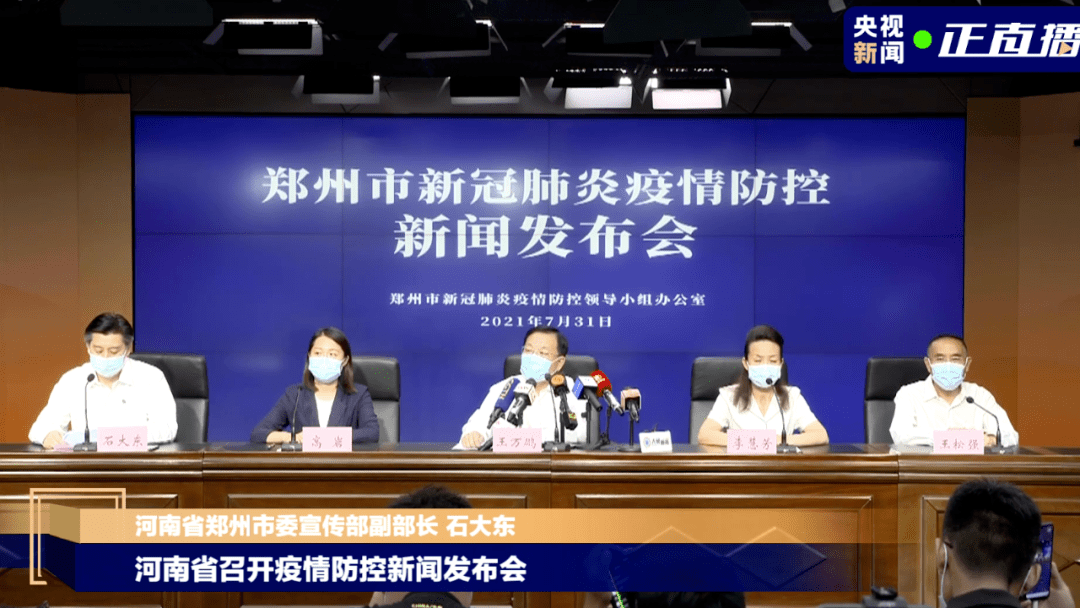

疫苗接种是构建群体免疫屏障的关键措施,有效的疫苗可以有效降低感染率、重症率和死亡率。我国自主研发的疫苗在全球范围内发挥了重要作用,为全球抗疫贡献了中国力量。

随着疫苗接种工作的推进,不断有新的疫苗研发成功并投入使用。疫苗研发技术的进步以及对病毒变异株的监测,使得疫苗的效力不断提升。

然而,疫苗接种也面临一些挑战,例如疫苗接种率的提高、疫苗接种后不良反应的处理以及公众对疫苗的认知度等。有效的疫苗宣传和科普工作对于提高疫苗接种率至关重要,同时需要改进疫苗接种服务,方便更多人接种疫苗,并对接种后不良反应及时进行处理。

权威机构指出,提升疫苗接种率,是筑牢群体免疫防线的关键,还需要不断加强疫苗研发,应对病毒变异的挑战。

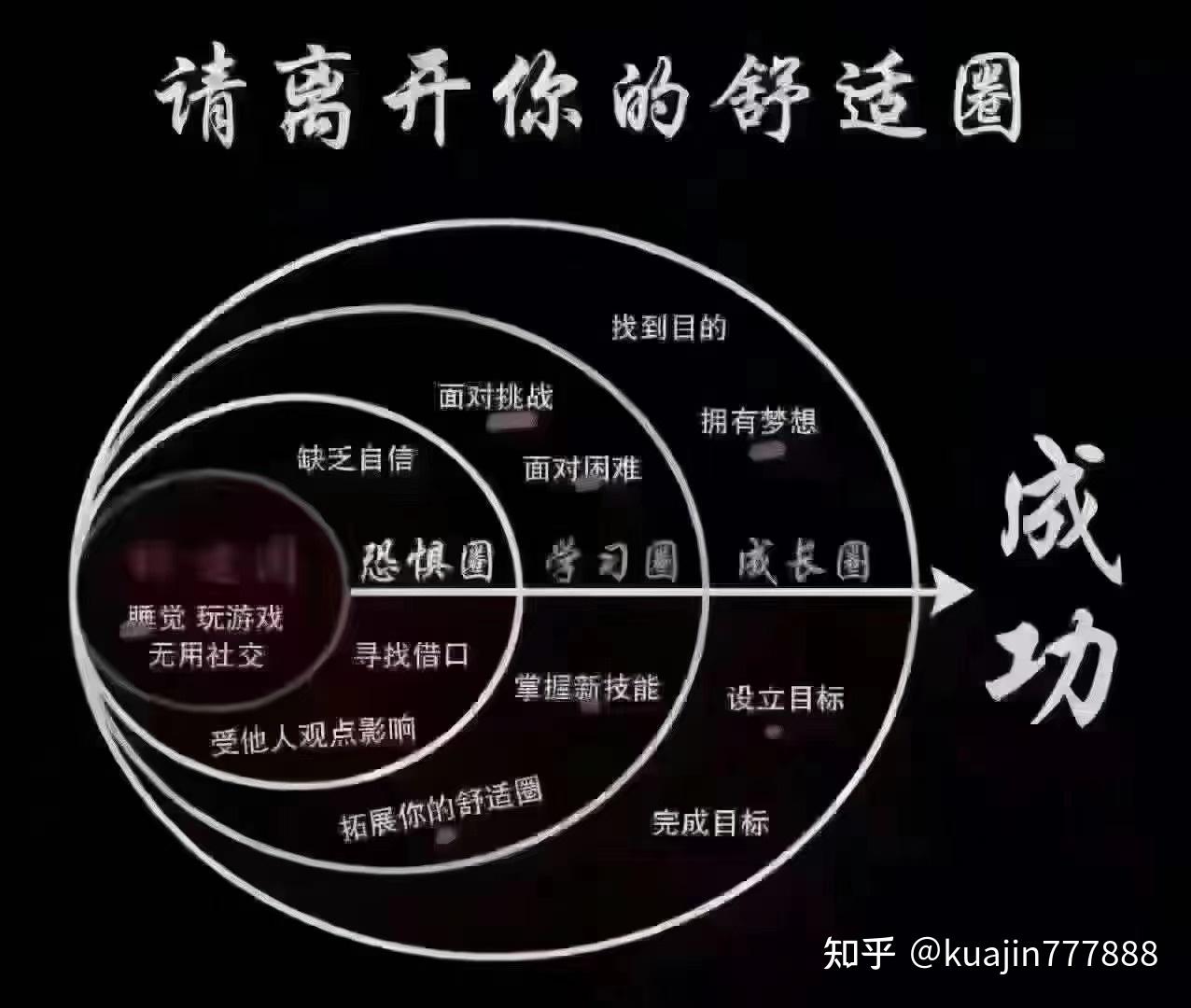

后疫情时代的心理健康问题与应对策略

疫情期间,人们长期处于紧张、焦虑的状态,对心理健康造成一定的影响。居家隔离、社会隔离等措施,导致一些人出现抑郁、焦虑等心理问题。

根据公开资料显示,疫情期间心理健康咨询需求显著增加。为此,政府和相关机构积极开展心理健康援助工作,提供线上线下心理咨询服务。

后疫情时代,心理健康问题依然不容忽视。我们需要持续关注并积极应对。这需要全社会共同努力,普及心理健康知识,营造积极向上的社会氛围,为人们提供更多的心理支持和帮助。

例如,推广积极的心理健康策略,例如冥想、瑜伽等放松技巧,倡导健康的生活方式,并建立完善的心理咨询服务体系,确保每个人都能获得及时有效的心理帮助。

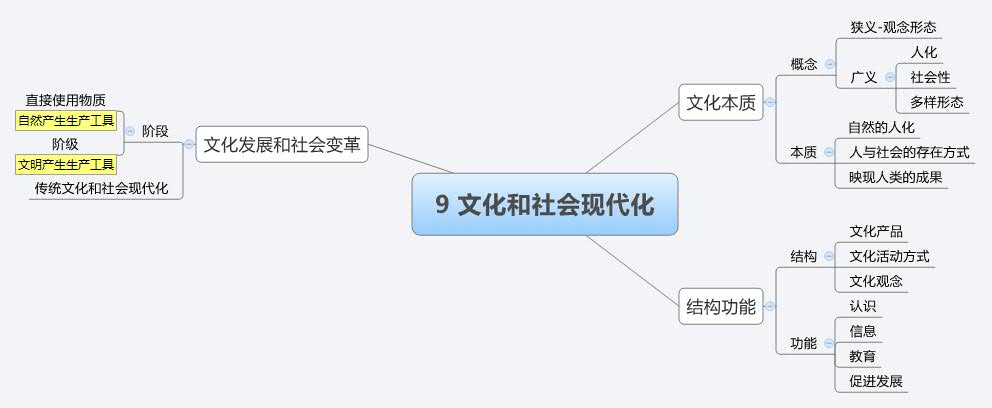

疫情对社会经济和文化的影响及未来展望

疫情对全球经济造成了巨大的冲击,也深刻地改变了人们的社会生活和文化模式。

例如,远程办公、在线教育等线上模式得到广泛应用,加速了数字化转型进程。与此同时,疫情也暴露了一些社会和经济体系中的问题,例如医疗资源分配不均、供应链脆弱等。

在文化方面,疫情加速了文化消费模式的转变,线上文化活动更加盛行。疫情也催生了许多新的文化形式和表达方式。

未来,我们需要继续关注疫情对社会经济和文化的影响,并做好应对准备。这需要政府、企业和个人共同努力,推动经济复苏,构建更加韧性的社会体系,并积极适应新的文化发展趋势。

根据行业专家分析,后疫情时代,经济发展将更加注重可持续性和韧性,创新驱动成为关键驱动力。

总结与展望:疫情笔记的价值与未来方向

回顾过往的疫情笔记,我们可以清晰地看到疫情防控措施的不断演变、社会应对能力的提升以及人们生活方式的深刻改变。这些笔记不仅仅是记录,更是宝贵的经验总结和教训,为未来的疫情防控提供了重要的参考。

展望未来,疫情笔记的作用将更加凸显。持续完善疫情监测预警机制,加强病毒变异株监测和疫苗研发,健全公共卫生体系,提升公众健康素养,将是疫情防控工作的长期重点。

同时,疫情笔记也应关注后疫情时代的心理健康问题,并加强对社会经济以及文化影响的深入研究,为构建更加健康、安全、有韧性的社会贡献力量。

此外,基于大数据分析和人工智能技术,疫情预测和防控效率也将得到极大提升。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1