近期发生的最新抢购盐事件,凸显了网络谣言的危害和理性消费的重要性。本文分析了事件起因、传播途径及社会影响,并从政府调控、公众应对等角度提出了相应的策略,旨在引导公众理性消费,避免盲目跟风,维护社会稳定,并对未来食盐市场发展趋势进行了展望。

抢购盐事件的起因与传播

近期,部分地区出现抢购食盐的现象,这一事件迅速在社交媒体上传播,引发社会广泛关注。据公开资料显示,此次抢购潮并非源于实际的食盐短缺,而是由于一些不实信息在网络上快速扩散造成的恐慌性抢购。这些信息大多缺乏可靠的来源,有的甚至故意夸大或歪曲事实,误导消费者。例如,一些消息称核污染或其他事件将导致食盐供应不足,进而引发民众恐慌,纷纷抢购食盐以备不时之需。

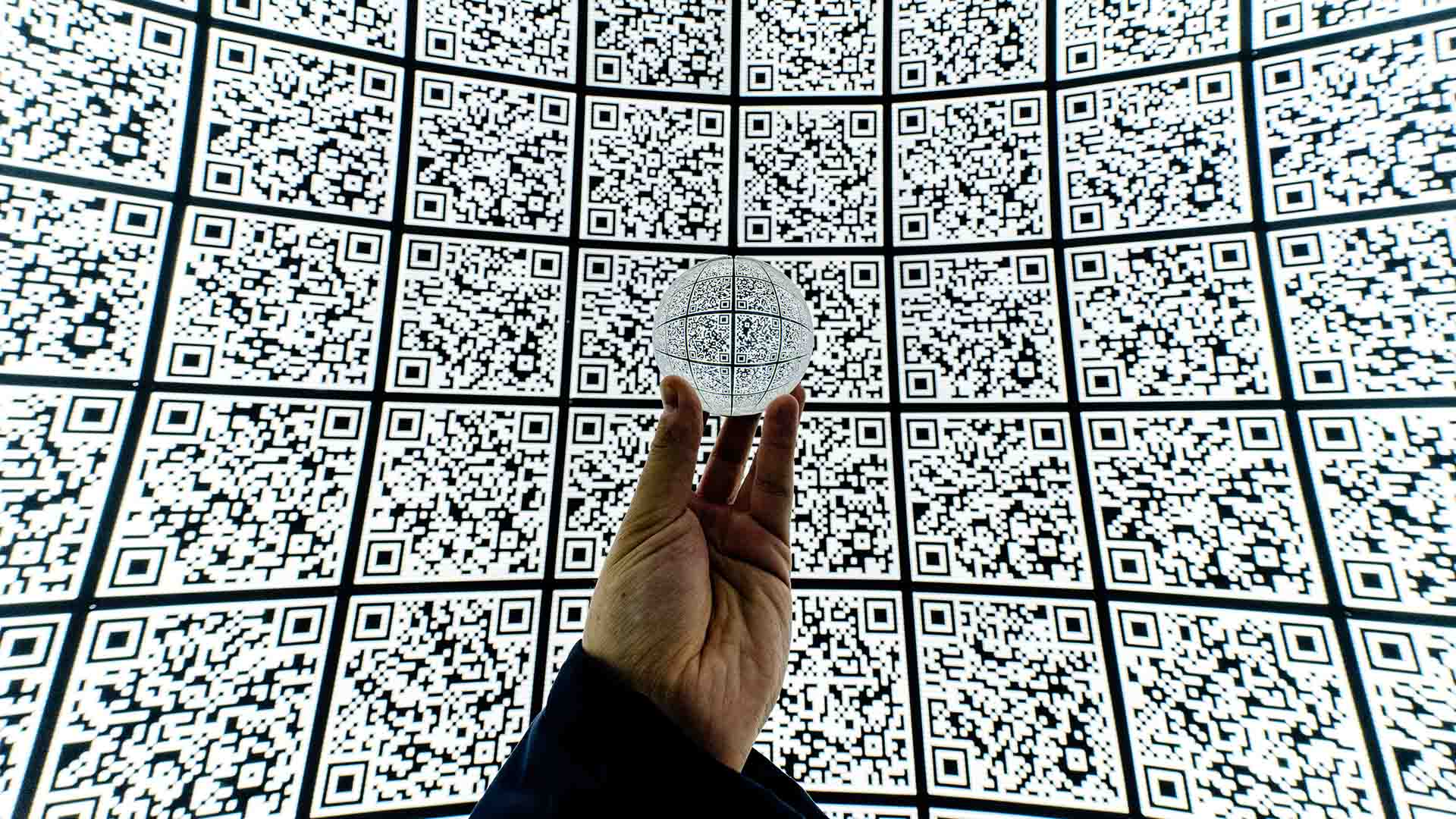

这种恐慌性抢购行为,在一定程度上反映了公众信息获取渠道的多样化和信息真伪难辨的现状。在信息爆炸的时代,如何有效甄别信息真伪,成为维护社会稳定的重要课题。

历史上也曾发生过类似的抢购事件,例如,早些年间出现的食用油、大米等商品的抢购潮,都与不实信息传播密切相关。这些事件的发生,都给社会带来了不必要的恐慌和混乱,也暴露出信息监管和公众理性认知方面的问题。

理性消费与谣言辨别的重要性

面对网络上层出不穷的信息,保持理性,增强辨别能力至关重要。消费者应该从权威渠道获取信息,例如政府官方网站、权威媒体等,避免轻信未经证实的网络信息。同时,消费者也应该提高自身的媒体素养,学习如何辨别信息真伪,避免被谣言误导。

此次抢购事件也提醒我们,需要加强对网络信息的监管,及时辟谣,制止不实信息的传播。政府相关部门应加强信息发布的及时性和准确性,引导公众理性消费,维护社会秩序。

此外,媒体也应该发挥积极作用,及时报道事件真相,引导公众理性看待,避免不必要的恐慌。例如,及时发布权威部门对食盐供应状况的说明,澄清网络谣言,消除公众疑虑。

食盐供应链的稳定性及政府调控

虽然此次抢购事件是由于谣言导致的恐慌性抢购,但也反映出人们对生活必需品供应稳定性的关注。保证食盐等生活必需品的稳定供应,是政府的重要责任。政府应加强对食盐生产、储备、流通等环节的监管,确保食盐供应充足,稳定物价。

根据相关研究表明,我国食盐的储备量充足,完全能够满足市场需求。政府相关部门也已及时采取措施,稳定市场预期,保障食盐供应。

此外,加强食盐供应链的现代化建设,提高生产效率和流通效率,也有助于增强食盐供应的稳定性,减少对谣言的敏感性。这需要政府、企业和社会各界的共同努力。

未来发展趋势与应对策略

- 加强网络信息监管,严厉打击造谣传谣行为。

- 提高公众的媒体素养,增强信息甄别能力。

- 政府部门加强信息发布的及时性和准确性,及时回应社会关切。

- 完善食品安全监管体系,确保生活必需品的稳定供应。

- 推动食盐市场健康发展,规范市场秩序,避免不必要的波动。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1