本文分析了最新疫情聚集事件的成因、传播途径、风险及挑战,并对未来疫情防控进行了展望。文章指出,病毒变异、人员流动、防控措施执行力度等因素是导致疫情聚集的主要原因,不同地区需要采取针对性的应对策略,未来需要更加注重科学性和精准性,加强疫苗接种、公共卫生体系建设和国际合作。

疫情聚集的成因及传播途径

最新疫情聚集事件频发,其背后原因复杂,涉及多个方面。首先,病毒变异是重要因素。病毒持续变异,可能产生免疫逃逸能力更强、传播速度更快的毒株,增加了防控难度。例如,近期出现的一些变异株,其传播速度比之前的毒株快了数倍,导致疫情在短时间内快速蔓延。其次,人员流动是另一重要因素。人员密集的场所,如大型商场、交通枢纽等,是病毒传播的高风险区域。节假日或大型活动期间,人员流动增加,进一步增加了病毒传播的机会。许多城市在节假日后都出现疫情反弹,就是这一因素的直接体现。此外,一些地区公众的防疫意识有所松懈,也为病毒的传播创造了条件。例如,部分人群未按规定佩戴口罩,未做好个人防护,导致病毒传播风险增高。

最后,疫情防控措施的执行力度也是关键。防控措施是否到位、是否严格执行,直接关系到疫情的控制效果。一些地区防控措施落实不到位,或者执行不力,也可能导致疫情聚集。例如,对重点人群的健康监测和管理不够及时,或者对密接者的隔离措施不够严格,都可能导致疫情扩散。

不同地区疫情聚集特点及应对策略

各地疫情聚集的特点各有不同,需要采取针对性的应对策略。例如,一线城市疫情聚集可能与人员流动频繁、人口密度大有关,需要加强交通枢纽的防疫管理,提高公共场所的消毒频次。而农村地区疫情聚集则可能与医疗资源匮乏、医疗服务能力不足有关,需要加强基层医疗卫生服务体系建设,提高农村地区的医疗保障水平。

不同地区在应对策略上也有差异。发达地区拥有更完善的医疗资源和公共卫生体系,可以采取更积极主动的防控措施,例如大规模核酸检测、精准防控等。而欠发达地区则需要更加注重预防性措施,例如加强疫苗接种工作,提高公众的防疫意识,并根据当地实际情况制定防控策略。

值得注意的是,面对不同类型的聚集性疫情,需要采取不同的防控策略。例如,针对学校等特定场所的聚集性疫情,需要重点加强校园防疫管理,对师生进行健康监测。针对家庭聚集性疫情,则需要加强家庭成员的健康教育,避免交叉感染。

疫情聚集事件的风险及挑战

- 医疗资源挤兑:疫情大规模聚集可能导致医疗资源短缺,影响患者的救治。

- 社会经济影响:疫情持续聚集可能扰乱社会秩序,影响经济发展和民生。

- 公众恐慌情绪:疫情聚集可能引发公众恐慌,影响社会稳定。

- 防疫措施成本:疫情防控需要投入大量的资金和人力物力,增加社会成本。

- 国际合作挑战:全球疫情防控需要加强国际合作,但存在信息不对称、利益冲突等问题。

未来疫情防控的展望与建议

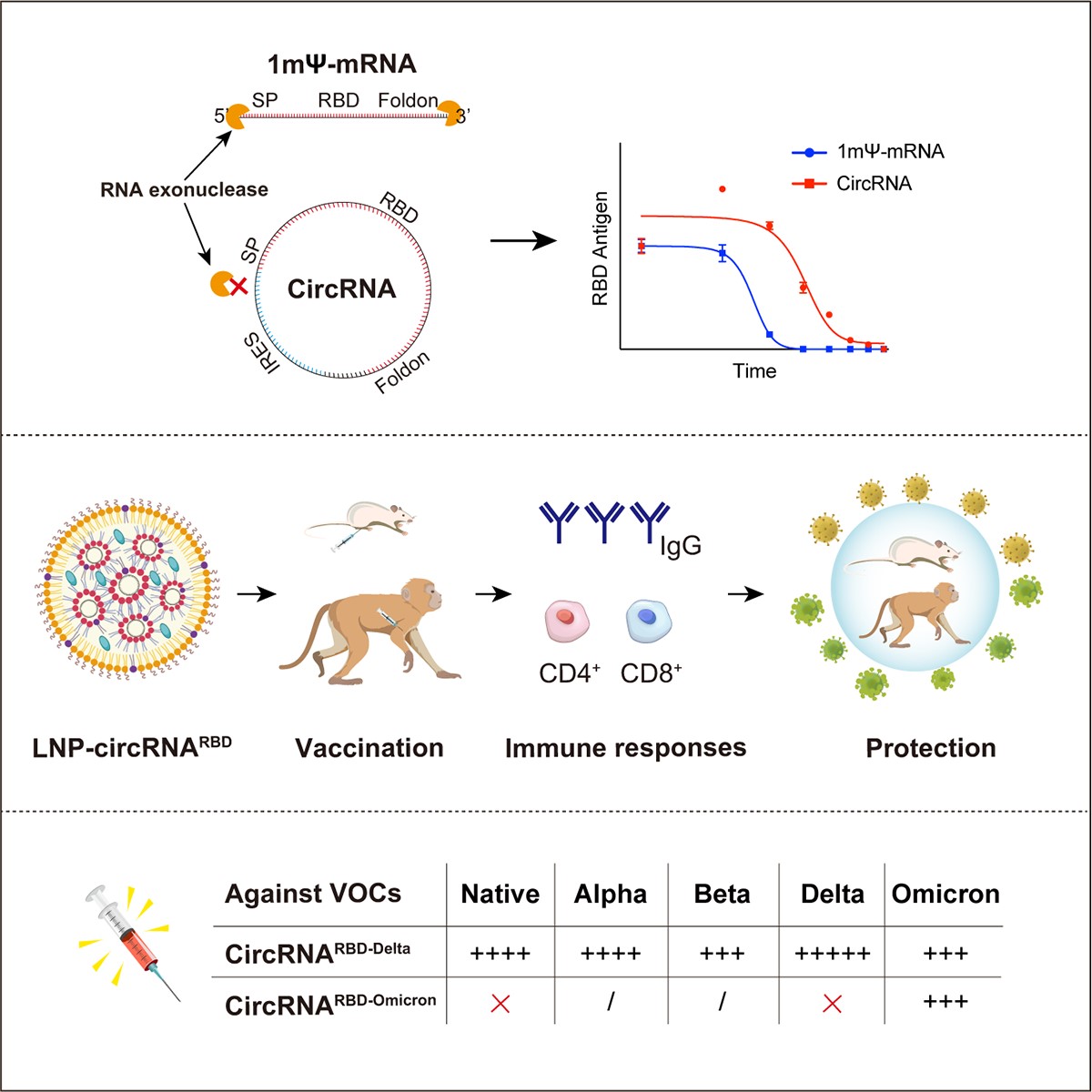

未来疫情防控需要更加注重科学性和精准性。继续研发和改进疫苗,提高疫苗的有效性和覆盖率。加强公共卫生体系建设,提高疾病监测预警能力和应急处置能力。同时,要提升公众的科学素养,增强自我防护意识。

除了加强疫苗接种,还需要重视加强公共卫生基础设施建设。这包括提升医疗机构的收治能力,增加负压病房的数量,配备先进的医疗设备,并储备充足的医疗物资。同时,还要加强基层医疗机构的建设,提高基层医疗机构的疾病监测和诊疗能力。

此外,还需要加强国际合作,共同应对全球疫情挑战。这包括加强疫情信息的共享和交流,联合研发疫苗和治疗药物,以及建立全球疫情防控合作机制。只有各国共同努力,才能有效控制疫情,保障全球公共卫生安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1