本文深入分析了近年来发生的"撞人群"事件,从事件成因、公共安全管理、社会安全意识以及未来趋势等多个角度,探讨了如何有效预防和应对这类事件。文章指出,完善的法律法规、有效的应急预案、公众安全意识的提高以及科技手段的应用,都是降低"撞人群"事件发生风险的关键。未来,需要构建一个全社会共同参与的公共安全防范体系,才能有效保障人民群众的生命安全。

近年来"撞人群"事件的频发及成因分析

近年来,一些公共场所发生人群拥挤踩踏事件,造成了人员伤亡,引发社会广泛关注。这些事件的发生,与多种因素密切相关。首先,人员密度过高是重要因素。例如,一些大型活动、演唱会等,由于缺乏有效的疏导和管理,容易造成人群聚集,增加发生踩踏事故的风险。其次,突发事件的发生也容易引发恐慌,导致人群盲目逃窜,加剧踩踏事故的发生。比如,一些突发火灾或爆炸事件,往往会造成人群恐慌,从而引发踩踏事故。此外,安全意识淡薄和应急预案不足也加剧了这类事件的风险。部分民众缺乏安全意识,不遵守秩序,容易造成拥挤混乱;而一些场所的管理者,也缺乏有效的应急预案,应对能力不足。

最后,城市规划和公共设施的建设,也与"撞人群"事件的发生有一定的关联。一些城市在规划建设中,可能忽视了人流的疏散问题,导致公共场所缺乏足够的疏散通道,一旦发生突发情况,容易造成人员滞留和拥挤。

公共安全管理体系在应对"撞人群"事件中的作用

有效的公共安全管理体系,是预防和应对"撞人群"事件的关键。完善的法律法规,是保障公共安全的重要基础。相关部门应制定并完善相关的法律法规,明确责任主体,规范行为准则,加大对违规行为的处罚力度,从而有效预防和减少此类事件的发生。

此外,加强安全教育和宣传也至关重要。通过各种渠道,向公众普及安全知识,提高安全意识,增强自我防护能力。同时,对相关工作人员进行专业培训,提升他们的应急处置能力,也能有效降低风险。

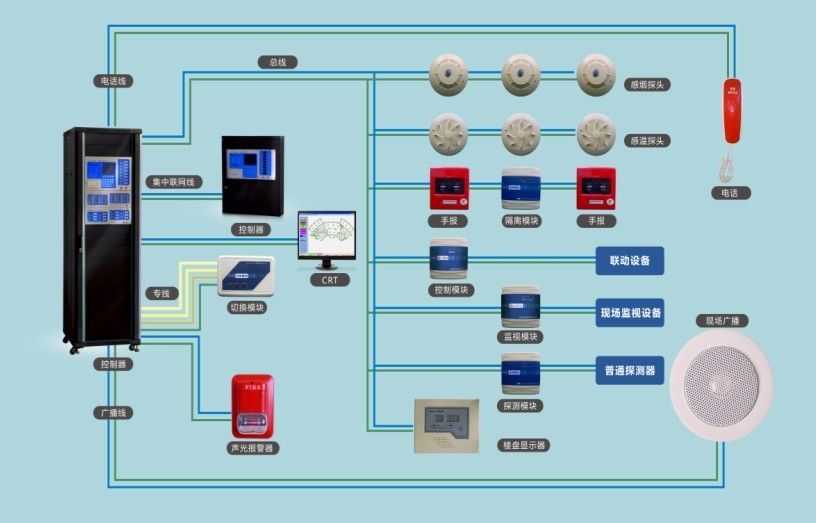

除了加强监管和教育,完善的应急预案也是不可或缺的。公共场所应制定并定期演练应急预案,包括人员疏散、现场救治等,提高应对突发事件的能力。技术手段的应用,例如视频监控、人流监测等,可以有效地辅助公共安全管理,及时发现潜在的风险,并采取相应的措施。

提升社会安全意识:从个人到群体

除了政府和相关部门的努力,提升全社会的安全意识也同样重要。个人层面,应自觉遵守公共秩序,不随意拥挤,不盲目跟风。在人流密集的场所,要保持警惕,注意周围环境,避免发生意外。

群体层面,应加强社会责任感,相互提醒,共同维护公共安全。例如,在发现潜在危险时,要及时提醒相关部门或工作人员,避免事故发生。媒体也应该发挥积极作用,宣传安全知识,提升公众安全意识,并客观报道相关事件,引导公众理性看待。

"撞人群"事件的未来趋势与应对策略

未来,随着城市化进程的加快和人口密度的增加,"撞人群"事件发生的风险仍然存在。因此,需要采取更积极有效的措施来应对这一挑战。首先,需要持续完善公共安全管理体系,加强监管力度,提高应急处置能力。其次,要充分运用科技手段,提高安全监测和预警能力,例如运用大数据分析人流动态,预判潜在风险。

同时,需要加强国际合作与经验交流,学习借鉴其他国家和地区的先进经验和技术。此外,还要进一步加强安全教育和宣传,提升全社会的安全意识和自我保护能力,将安全意识融入到日常生活中,建立起全社会共同参与的公共安全防范体系。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1