本文对防疫指南最新内容进行了深入解读,涵盖个人防护、公共场所规范、疫苗接种策略及未来防疫趋势等多个方面,并结合实际案例和数据分析,强调个人防护的重要性、公共场所规范的必要性以及疫苗接种的积极意义,同时也展望了未来防疫工作的发展方向,为读者提供科学防疫的参考,助力构建群体免疫屏障,守护公众健康。

个人防护:筑牢自身免疫防线

最新的防疫指南强调个人防护仍然是关键。

首先,规范佩戴口罩依然是重要措施。根据不同场景选择合适的口罩类型至关重要,例如在人流密集的公共场所应佩戴N95或KN95口罩,而日常生活中可以选择医用外科口罩。

其次,勤洗手也是不可忽视的环节。使用肥皂或洗手液,用流水彻底清洗双手至少20秒,尤其是在接触公共物品或外出回家后。

再次,保持良好的卫生习惯。尽量避免用手触摸眼睛、鼻子和嘴巴,咳嗽或打喷嚏时应使用纸巾或肘部遮挡口鼻,并及时处理使用过的纸巾。

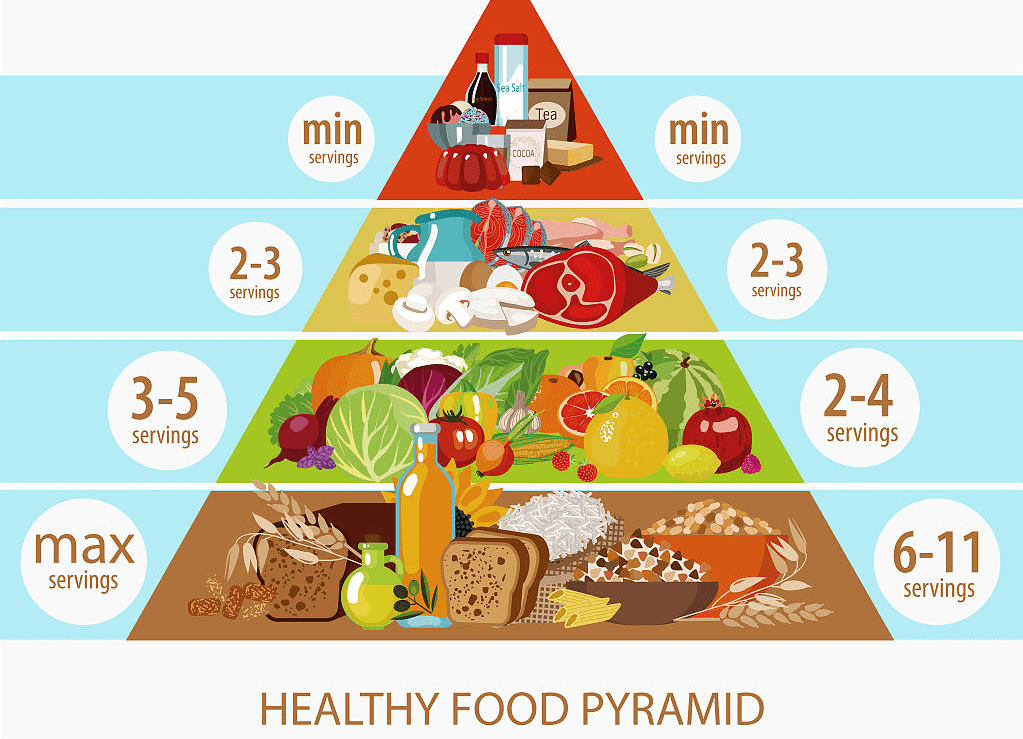

最后,保持良好的生活习惯,均衡饮食、规律作息、适量运动,增强自身免疫力,也是抵御病毒的关键。

根据权威机构的建议,以上措施是降低感染风险的有效手段,许多国家和地区的实践也证明了其有效性。

例如,在一些疫情防控措施严格的地区,通过大力推广个人防护措施,显著降低了感染率和重症率。

公共场所规范:降低交叉感染风险

公共场所的防疫规范也得到了更新和细化。

首先,进入公共场所应积极配合测温、扫码等防疫措施,并保持安全社交距离。在人流量较大的场所,保持1米以上的距离可以有效降低病毒传播风险。

其次,公共场所的通风换气尤为重要。

再次,对公共场所的清洁消毒工作也提出了更高要求,例如对电梯按键、扶手、门把手等高频接触部位要进行定期消毒。

此外,一些公共场所还对人员数量进行限制,以避免人员过于密集,降低交叉感染的风险。

这些措施的执行情况,直接关系到公共场所的防疫安全,需要相关部门严格监管并加大宣传力度。

比如,对一些公共场所的通风设施进行升级改造,配备空气净化设备,可以有效改善空气质量,降低感染风险。

疫苗接种策略:构建群体免疫屏障

疫苗接种是构建群体免疫屏障的重要手段,最新的防疫指南强调疫苗接种的重要性。

根据最新的数据显示,接种疫苗可以有效降低感染风险和重症率,并减少疾病传播。

对于符合接种条件的人群,应积极接种疫苗,并按时完成加强针的接种,以获得更持久的保护力。

疫苗的安全性也得到了充分的验证,根据大量的临床试验数据和实际应用情况显示,疫苗的安全性是可靠的,其副作用发生率较低,且大多数副作用较为轻微。

接种疫苗需要科学安排,并注意接种后的观察和随访,及时处理可能出现的副作用。

此外,针对不同人群的特点,应该制定不同的疫苗接种策略,例如针对老年人、孕妇等特殊人群的接种安排。

国家卫生健康委员会等权威机构会定期更新疫苗接种的指南和建议,公众应该关注权威信息,根据自身情况合理接种疫苗。

防疫指南的未来展望:科技赋能与公众认知

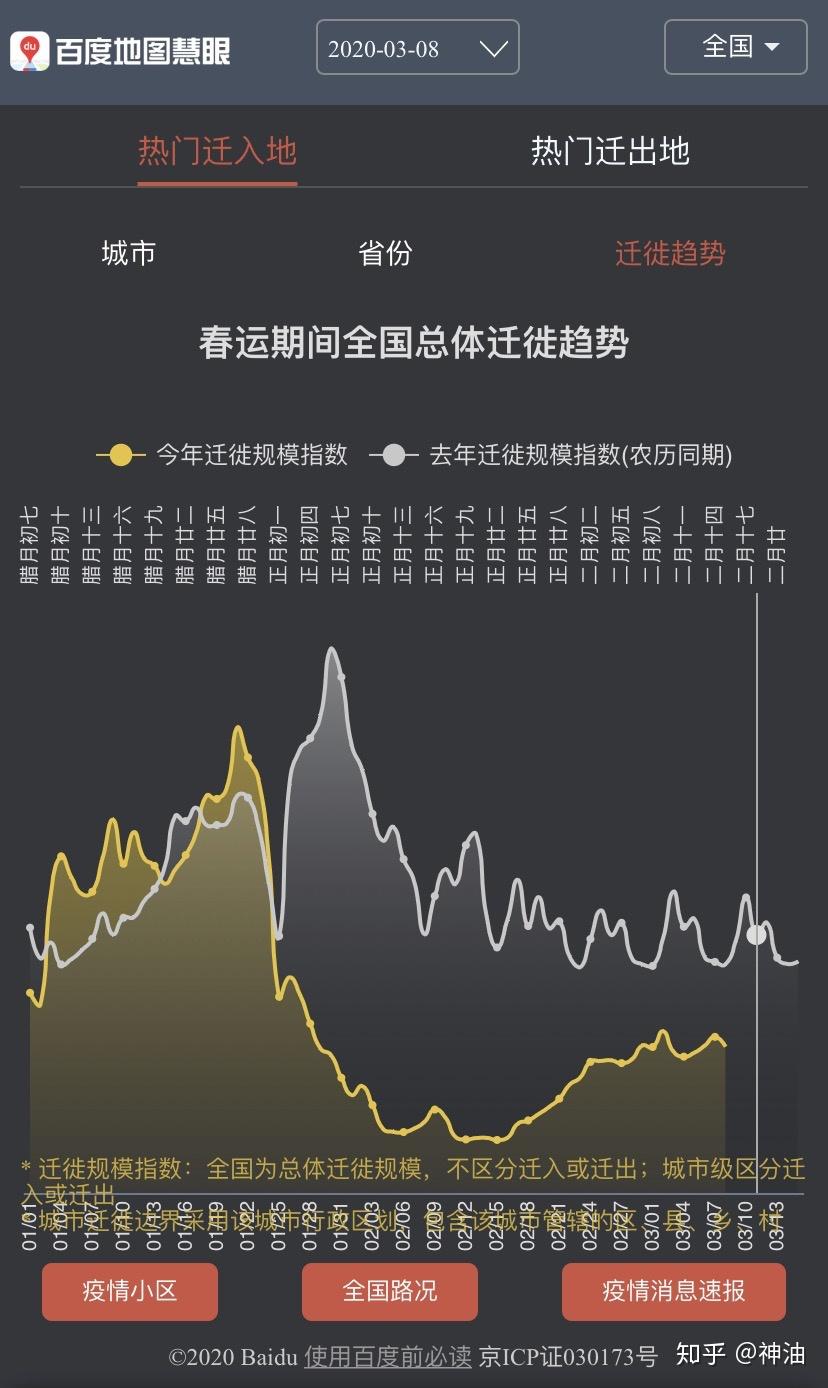

未来的防疫工作将更加依赖科技的赋能,例如大数据分析、人工智能、物联网等技术的应用,可以更精准、更有效地进行疫情防控。

公众的科学防疫意识也至关重要。

有效的疫情防控需要政府部门、医疗机构和公众的共同努力,需要加强科普宣传,提高公众的科学防疫意识,让科学的防疫理念深入人心,才能有效地应对未来的挑战。

此外,国际合作也至关重要。

通过加强国际合作,共享防疫经验和资源,可以更好地应对全球性的疫情挑战。

总而言之,未来防疫工作将是一个长期而复杂的系统工程,需要政府、社会、个人共同努力,持续改进和完善,才能更好地保障人民群众的生命健康安全。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1