本文深入分析了疫情安置最新的政策和实践,探讨了其面临的挑战和未来的发展方向。文章指出,疫情安置需要科学规划、合理配置资源,并注重人性化管理,才能更好地保障人民群众的生命安全和身体健康。未来,科技赋能和精细化管理将成为疫情安置的主要趋势,而加强公共卫生体系建设才是应对未来公共卫生挑战的根本之策。我们需要关注疫情期间临时安置点的管理和疫情后安置房建设的规划,以期为相关政策制定提供有益的参考。

疫情安置政策的演变与现状

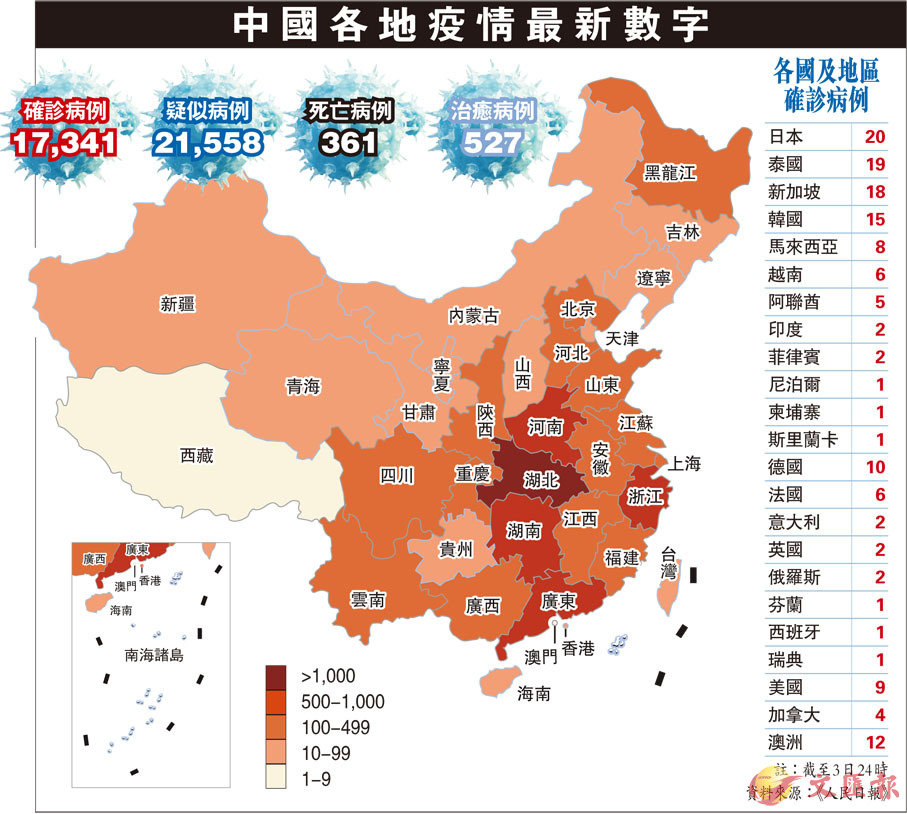

自2020年初新冠疫情暴发以来,我国各地政府积极应对,出台了一系列疫情安置政策。初期,主要集中在对确诊病例、疑似病例及密切接触者的隔离安置,临时搭建的方舱医院和隔离点成为应对疫情的标志性措施。随着疫情防控经验的积累,安置政策逐步完善,更加注重人性化和科学化。例如,在隔离措施上,更加重视对隔离人员的心理疏导和生活保障,并根据实际情况动态调整隔离时间和措施。

同时,各地也根据自身实际情况,探索出不同的安置模式。一些地区探索利用现有资源进行改造,例如将学校、体育馆等公共场所改造成临时隔离点;一些地区则新建了专门的隔离设施,以提高安置效率和质量。

根据公开资料显示,在应对大规模疫情时,安置点数量、床位数以及后勤保障能力等都是重要的考量因素。此外,如何协调好疫情防控和社会经济发展之间的关系也是一个重要的课题。权威机构指出,有效的疫情安置措施可以有效地控制疫情的蔓延,减少疫情对社会经济发展的负面影响,保障人民群众的生命安全和身体健康。

疫情安置中面临的挑战与问题

尽管我国在疫情安置方面取得了显著进展,但仍然面临一些挑战和问题。首先,资源配置不平衡的问题依然存在。部分地区医疗资源相对匮乏,在应对突发疫情时,安置点建设和运行可能会面临困难。其次,在一些地区,临时安置点的条件有限,隔离人员的生活质量和心理健康可能会受到影响,这需要进一步改善安置点的基础设施和服务水平。

此外,疫情安置政策的执行也存在一些挑战。由于疫情防控形势复杂多变,政策的制定和实施需要不断适应新的情况。例如,部分地区在初期对疫情的预判不足,导致安置点建设滞后,影响了疫情防控效果。

一些研究表明,在紧急情况下,信息沟通不畅和公众恐慌情绪的蔓延,都会给疫情安置带来诸多困难。因此,如何加强信息公开透明,提高公众的参与度,建立完善的沟通机制,都显得尤为重要。

疫情安置点建设与管理的优化策略

- 加强顶层设计,制定科学规范的疫情安置预案,并定期进行演练。

- 合理规划安置点布局,提高医疗资源利用效率,兼顾效率与人道主义关怀。

- 完善安置点基础设施建设,提供舒适、安全、卫生的生活环境,提升隔离人员的满意度。

- 强化人员培训,提高安置点工作人员的专业技能和服务水平,包括医疗、心理疏导以及后勤保障等。

- 建立健全信息沟通机制,及时向社会公众发布疫情防控信息,减少公众恐慌情绪,引导公众积极配合。

- 改进安置点管理制度,健全监督机制,确保政策落到实处,切实维护群众利益。

- 积极探索科技手段在疫情安置中的应用,例如运用大数据、人工智能等技术提高安置管理效率。

疫情安置的未来发展趋势与展望

未来,疫情安置工作将更加注重科技赋能和精细化管理。大数据分析、人工智能等新技术将被广泛应用于疫情预测、风险评估、资源调配和安置点管理等方面,提高疫情防控的精准性和效率。同时,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对安置环境和服务质量的要求也将越来越高,这就要求我们进一步完善疫情安置的相关政策和措施,积极探索更加人性化、科学化的安置模式。

从长远来看,提升全民健康意识,加强公共卫生体系建设,才能从根本上降低对大规模疫情安置的依赖。未来疫情防控的重点,将更多地放在预防和早期干预上。加强健康教育、疾病监测和疫苗研发,并提高公共卫生应急响应能力,才是长期有效的应对措施。

据行业专家分析,未来疫情安置的重点将放在完善长效机制建设上,建立常态化疫情防控机制,做到有备无患,以应对未来的各种公共卫生挑战。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1