吉林口前大水最新消息显示,灾情严重,但救援工作已取得显著进展。文章分析了灾情评估、救援行动、未来防范以及长效机制建设等多个方面,指出加强水利工程建设、完善预警机制、提高公众防灾减灾意识等对提升区域抗灾能力至关重要。关注吉林口前大水灾后重建和长效机制建设,才能有效降低未来水患风险。

灾情评估:口前镇受灾情况及损失统计

根据公开资料显示,吉林口前镇此次遭遇的洪涝灾害造成了较为严重的损失。受灾面积、受灾人口以及直接经济损失等数据,目前还在统计和评估中,相关部门正在加紧核实。初步估计,受灾的农田面积较大,部分房屋被淹,基础设施也受到不同程度的损坏。

此次洪涝灾害对当地农业生产的影响尤为显著。许多农作物被洪水浸泡,颗粒无收,直接导致农业经济损失巨大。此外,部分养殖场也遭受了严重打击,家禽家畜损失惨重。

除了农业损失,此次洪水还对当地居民的生活造成巨大影响。许多居民被迫撤离家园,暂时安置在避难场所。恢复正常的生产生活秩序,需要时间和大量的资金投入。政府部门正在积极组织力量,开展灾后重建工作。

救援进展:紧急救援行动及灾民安置

面对突如其来的洪涝灾害,当地政府及相关部门迅速启动了紧急救援预案。消防、武警等救援队伍第一时间赶赴灾区,参与抢险救灾工作。他们克服重重困难,深入受灾最严重的地区,全力搜救被困人员,转移受灾群众。

据报道,截至目前,已成功转移安置了数百名受灾群众。为确保受灾群众的基本生活需求,政府部门提供了临时住所、食物、饮用水等物资保障。同时,心理疏导工作也同步展开,帮助受灾群众尽快恢复正常生活。

除了政府部门,许多社会组织和爱心人士也积极参与到救援行动中来。他们捐赠物资,提供志愿服务,为灾区人民送去了温暖和希望。社会各界的积极参与,极大地增强了抗灾救灾的信心和力量。

未来防范:完善预警机制和加强基础设施建设

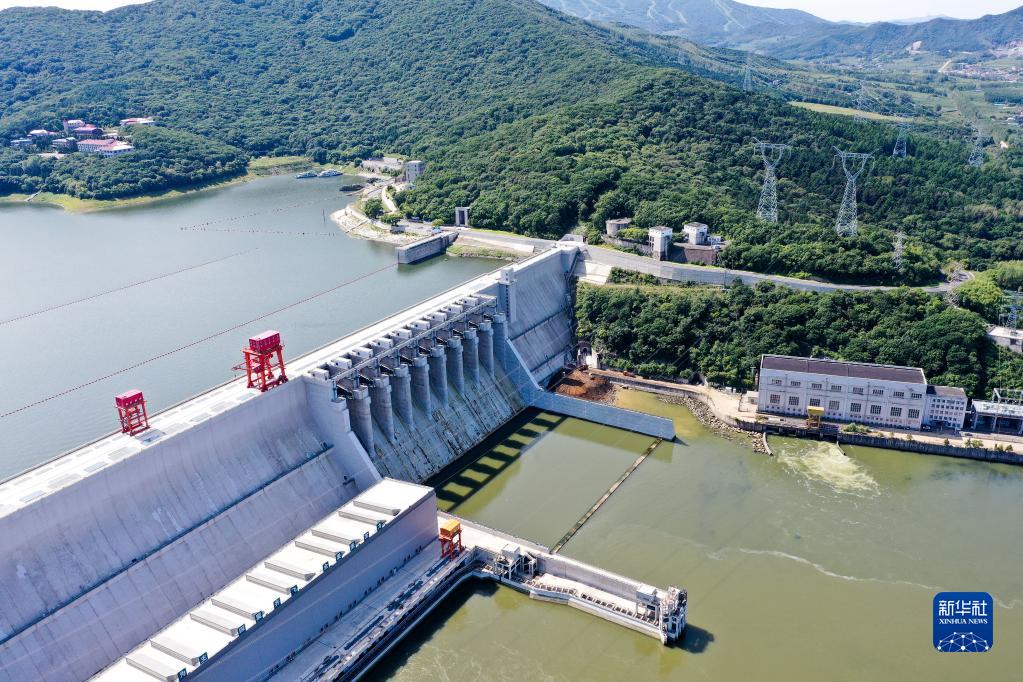

- 加强水利工程建设,提高防洪抗灾能力。

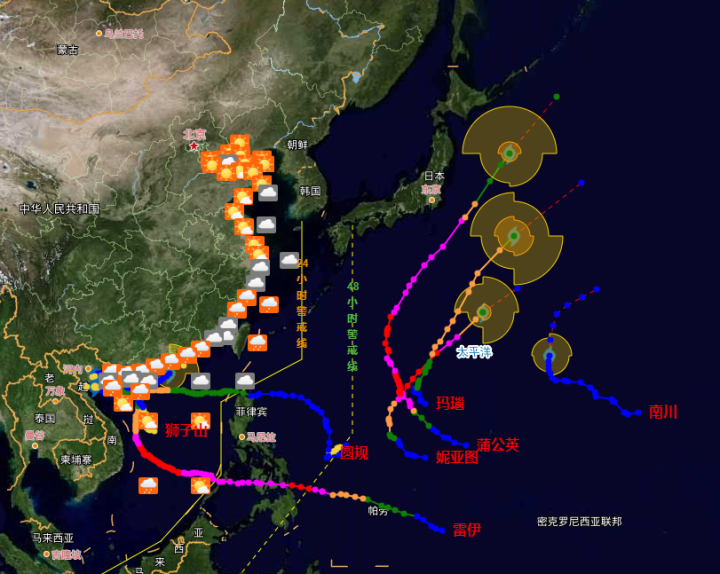

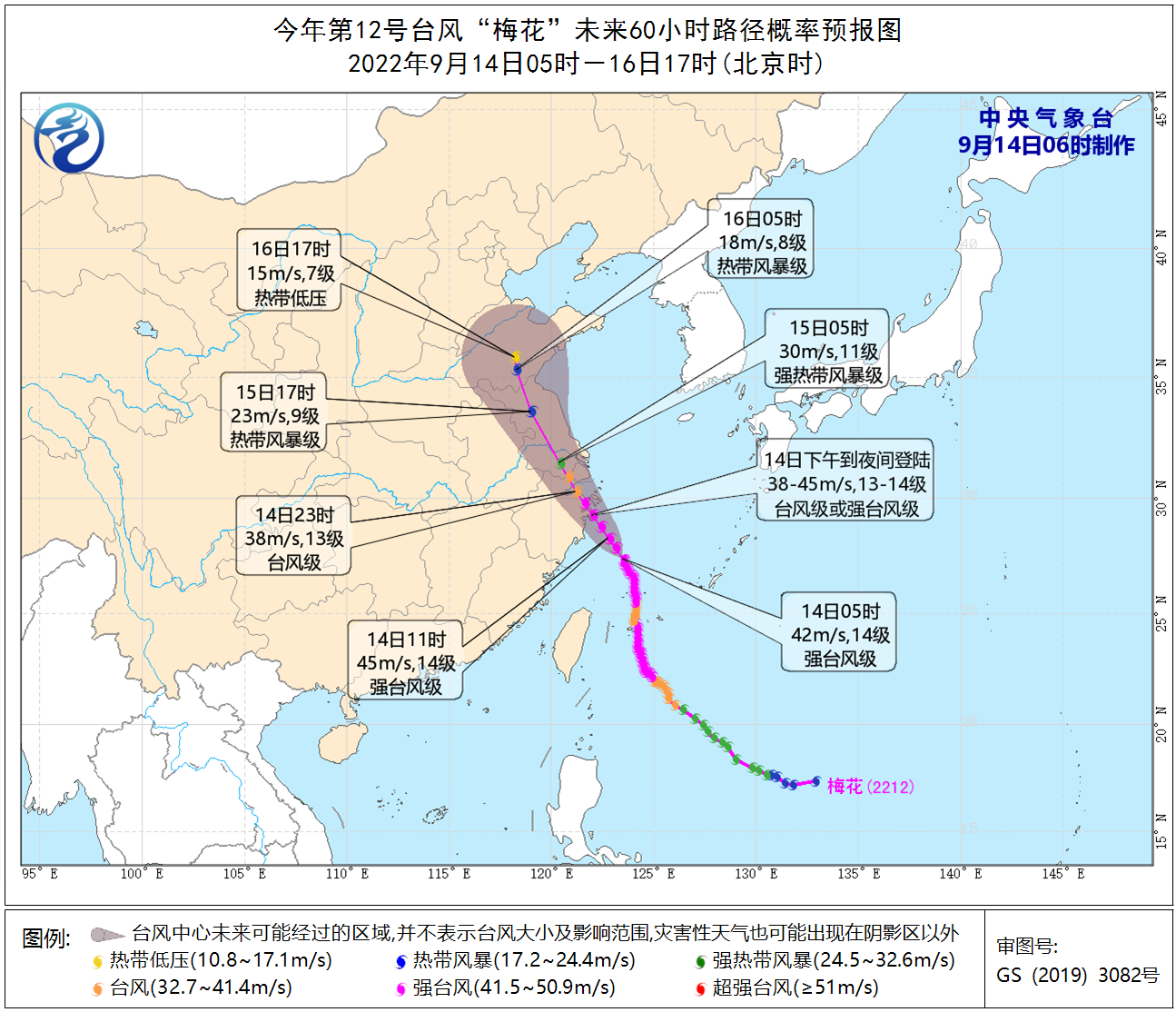

- 完善气象预警机制,提前预警,减少损失。

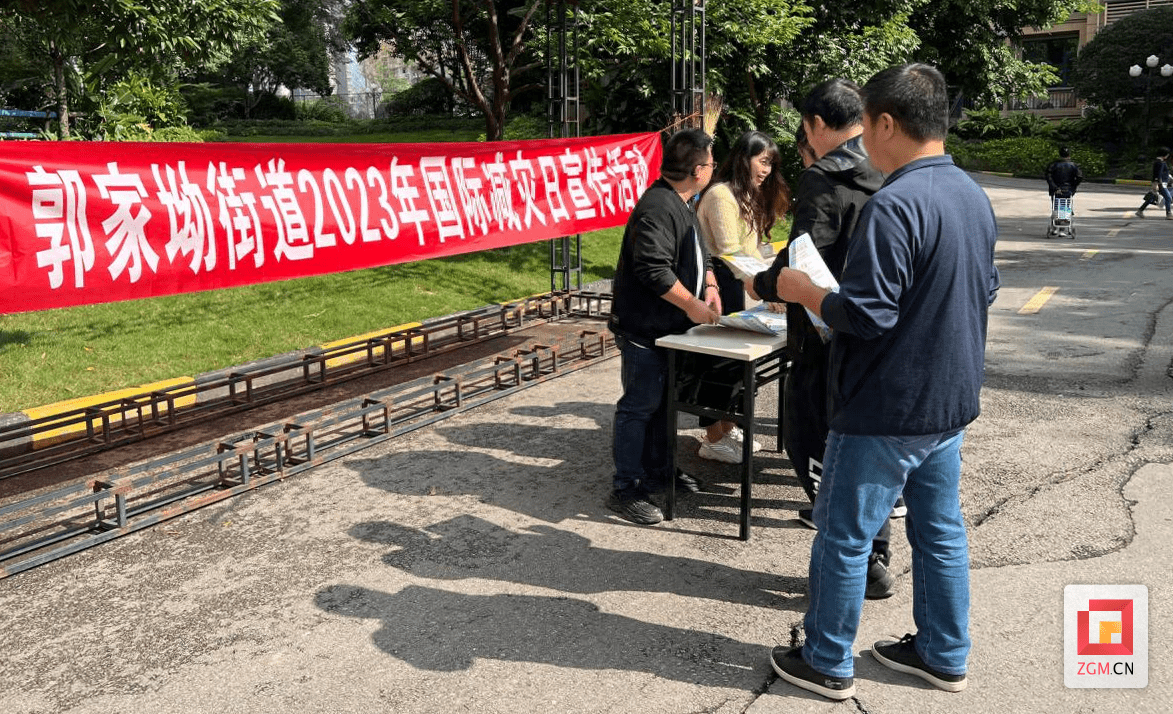

- 提高公众防灾减灾意识,加强宣传教育。

- 建立健全应急预案,提高应对突发事件的能力。

- 加强灾后重建工作,恢复生产生活秩序。

社会影响及政府应对:公众关注与政府责任

吉林口前大水事件引发了社会各界的广泛关注,许多媒体都对此次洪涝灾害进行了详细报道。公众对政府的救援和灾后重建工作提出了更高的要求。

面对公众的关注和期待,政府部门需要积极回应,加强信息公开透明度,及时发布权威信息,避免谣言的传播。同时,政府也应该认真反思此次事件暴露出的问题,完善相关制度和措施,以避免类似事件再次发生。

此次事件也提醒我们,要高度重视防灾减灾工作,加强基础设施建设,完善预警机制,提高公众的防灾减灾意识,才能有效降低自然灾害造成的损失。

长远规划:构建长效机制,提升区域抗灾能力

从长远来看,要有效应对类似的自然灾害,需要构建一个更加完善的长效机制。这需要政府、企业和社会各界的共同努力。在基础设施建设方面,需要加强水利工程建设,提高防洪抗灾能力,同时也要注意生态环境保护,避免人为因素加剧自然灾害的风险。

在预警机制方面,需要加强气象监测和预报能力,及时发布预警信息,提高预警的准确性和有效性。此外,还要加强公众的防灾减灾教育,提高公众的风险意识和自救能力。

最后,还需要建立健全应急管理体系,提高应急响应能力和协调能力,确保在突发事件发生时能够有效组织力量,开展救援和灾后重建工作,最大限度地减少损失。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1