本文全面解读了垃圾分类最新标识,从国家标准GB7729-2023的修订,到不同地区标识的差异与挑战,再到公众认知度及科技应用,最后探讨了其背后的社会责任与环境保护。文章指出,新标识的推广需要多方共同努力,才能最终实现垃圾减量化、资源化和无害化,建设美丽中国。

国家标准GB7729-2023对垃圾分类标识的修订

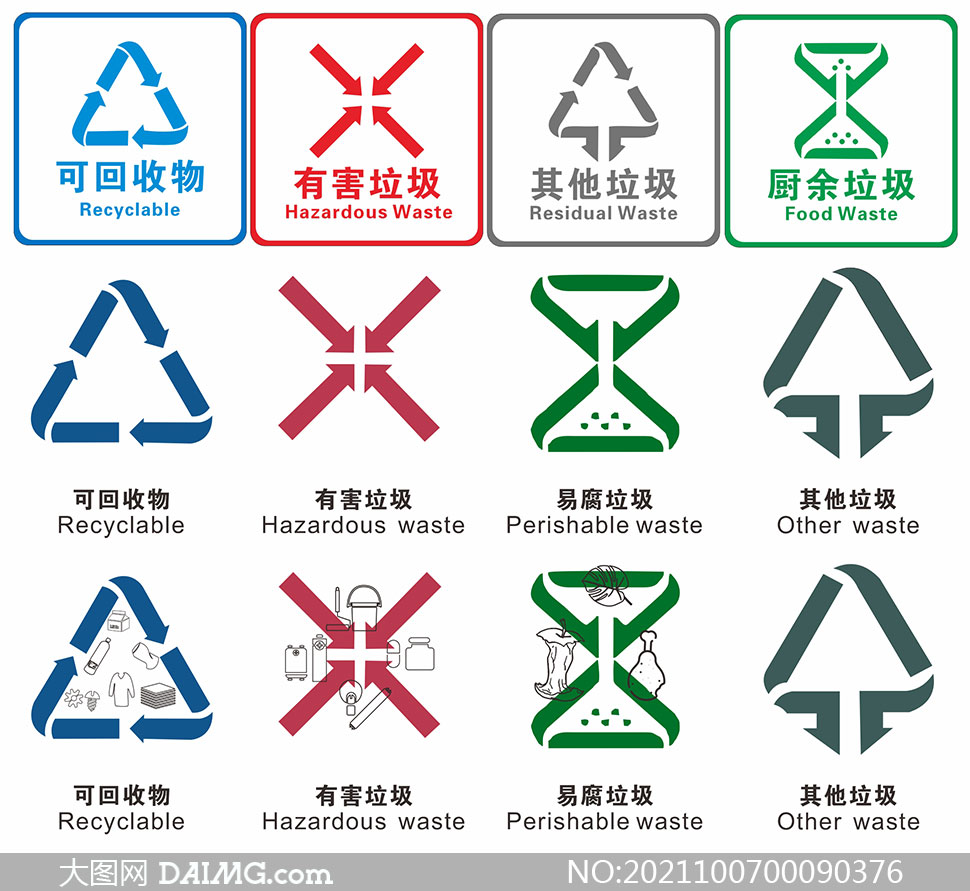

国家标准GB7729-2023《生活垃圾分类标准》的修订是垃圾分类最新标识变革的核心推动力。此次修订对生活垃圾的类别划分、标识颜色及图案进行了明确规定,并细化了可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾的具体标准,对易混淆垃圾也做了更清晰的说明,例如废旧电池、灯管等有害垃圾的标识更为醒目,厨余垃圾标识也更加贴合大众认知。

此次修订旨在解决垃圾分类中存在的诸多问题,如标识混乱、分类标准不明确等,从而提高垃圾分类的准确率和效率。

例如,过去有些地区对可回收物和不可回收物的界限模糊,导致分类错误率高。新标准的出台,明确了各种垃圾的分类标准,并配以清晰的标识,可以有效避免此类问题的发生。

此外,新标准的修订也考虑到了地方的实际情况,允许地方政府在国家标准的基础上,根据本地实际情况制定更细化的分类标准和标识,增强了政策的灵活性。

不同地区垃圾分类标识的差异与挑战

虽然国家出台了统一的垃圾分类标准,但由于各地实际情况不同,在垃圾分类标识的具体应用上仍存在一些差异。一些城市可能在国家标准的基础上,根据本地的实际情况增加了额外的分类类别或调整了标识的颜色和图案。

例如,某些沿海城市可能增加了海洋垃圾的分类,并设计了相应的标识;而一些农业地区可能增加了农用废弃物的分类。这些差异,在一定程度上增加了垃圾分类的复杂性,也对居民的垃圾分类行为带来了挑战。

为了解决这种差异性带来的问题,需要加强各地间的沟通协调,统一垃圾分类标识的标准和宣传口径,提高公众对垃圾分类的认知,并通过多种渠道向居民普及相关知识。

同时,政府也应加强对垃圾分类工作的监督和管理,确保垃圾分类标识的规范使用,避免出现混乱和误导。

垃圾分类标识的公众认知度及宣传教育

- 提高居民对新标识的认知,需要开展多层次的宣传教育。

- 通过社区宣传、网络推广、媒体报道等多种方式,加大垃圾分类新标识的宣传力度。

- 在社区、学校、公共场所等地方设置清晰易懂的垃圾分类标识,方便居民查找。

- 开展垃圾分类主题活动,提高居民参与垃圾分类的积极性。

- 对垃圾分类工作者进行专业培训,确保他们能够熟练掌握垃圾分类知识。

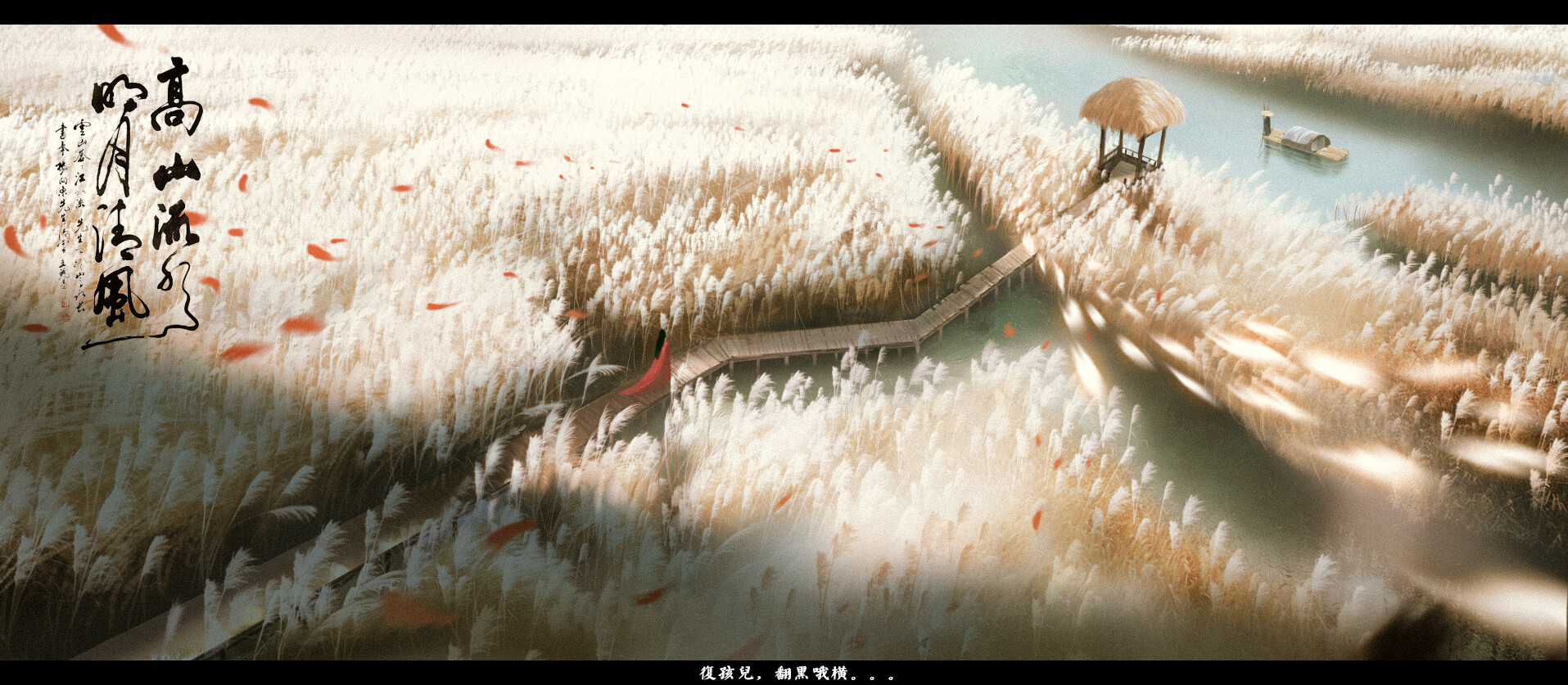

垃圾分类标识的科技应用与未来发展趋势

随着科技的发展,垃圾分类标识的应用也越来越智能化。例如,一些城市开始利用人工智能技术,对垃圾进行自动识别和分类,并通过智能设备对垃圾分类过程进行监控和管理。

同时,一些企业也开发了基于移动互联网的垃圾分类APP,方便居民查询垃圾分类信息,并提供垃圾分类指导。这些科技应用极大地提高了垃圾分类的效率和准确率,也增强了公众参与垃圾分类的积极性。

未来的垃圾分类标识可能会更加智能化、个性化和人性化。例如,可能会采用AR技术,使居民在扔垃圾时能够获得更直观的分类指导,或者根据不同的垃圾类型,设计出更加便捷、安全的投放方式。

此外,也可能通过大数据分析,对垃圾分类的效果进行评估,并根据评估结果,不断优化垃圾分类体系,最终实现垃圾减量化、资源化和无害化。

垃圾分类标识背后:社会责任与环境保护

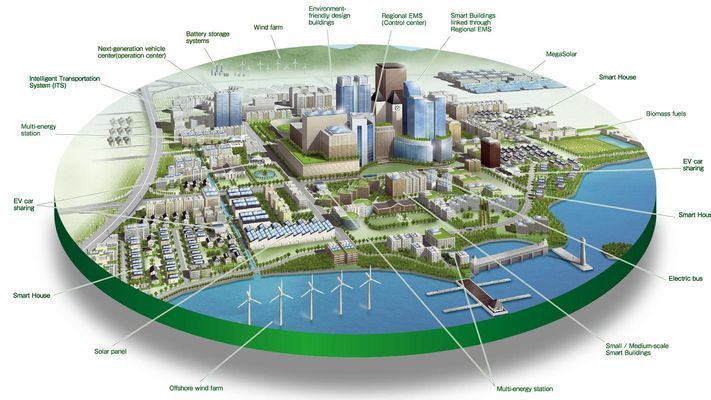

垃圾分类最新标识的推广和普及,不仅仅是一项简单的技术更新,更是对社会责任和环境保护的深刻体现。通过加强垃圾分类,可以有效减少垃圾填埋量,保护环境资源,并促进资源循环利用。

根据相关研究表明,有效的垃圾分类可以显著减少垃圾处理成本,提高资源回收率,并减少环境污染。因此,推广垃圾分类最新标识,对于建设美丽中国,实现可持续发展具有重要意义。

推广垃圾分类标识需要政府、企业和社会公众共同努力。政府需要加强政策引导和监管,企业需要加大技术研发和推广力度,而公众需要提高环保意识,积极参与到垃圾分类中来,为建设资源节约型和环境友好型社会做出贡献。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1