本文详细解读了SCI最新影响因子,分析了其变化趋势、期刊选择策略、以及未来发展方向。文章指出,单纯依靠影响因子选择期刊存在局限性,科研人员应综合考虑多方面因素。同时,文章也探讨了SCI影响因子潜在的风险和挑战,并对未来发展趋势进行了展望,包括更加多元化的期刊评价体系、对期刊的更严格监管以及更加重视开放获取等。

SCI最新影响因子:数据解读与期刊选择

SCI期刊的影响因子是衡量期刊学术影响力的重要指标,它反映了期刊发表论文的平均被引用次数。每年发布的最新影响因子,都会引起学术界的广泛关注,成为科研人员选择发表期刊的重要参考依据。

然而,仅仅依靠影响因子来选择期刊存在一定的局限性。高影响因子期刊的竞争激烈,发表难度大,且审稿周期长。一些科研人员为了追求高影响因子,可能会选择一些并不完全符合自身研究方向的期刊,反而影响论文的整体质量和传播效果。

因此,选择SCI期刊时,应综合考虑多个因素,例如期刊的声誉、影响因子、发表周期、目标读者、以及自身的科研成果与期刊的匹配度。一些新兴的、具有潜力的期刊,虽然影响因子较低,但其在特定领域的影响力可能不输于一些老牌期刊。

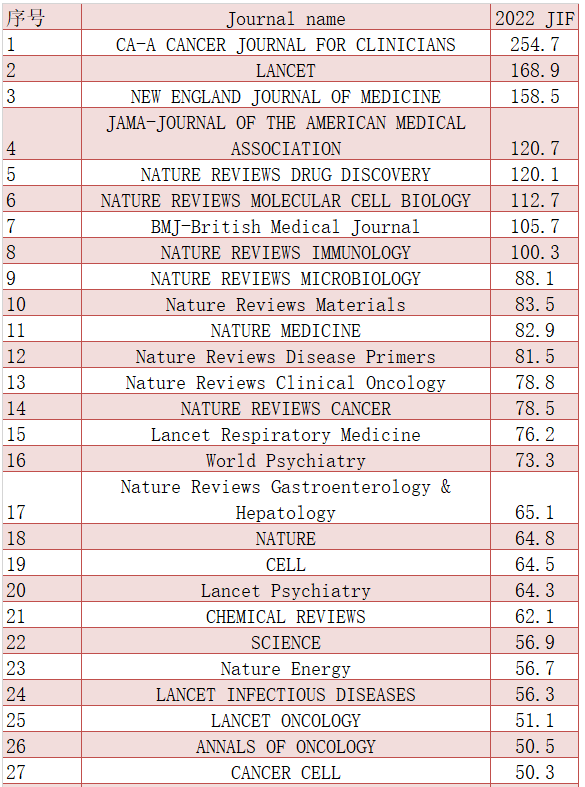

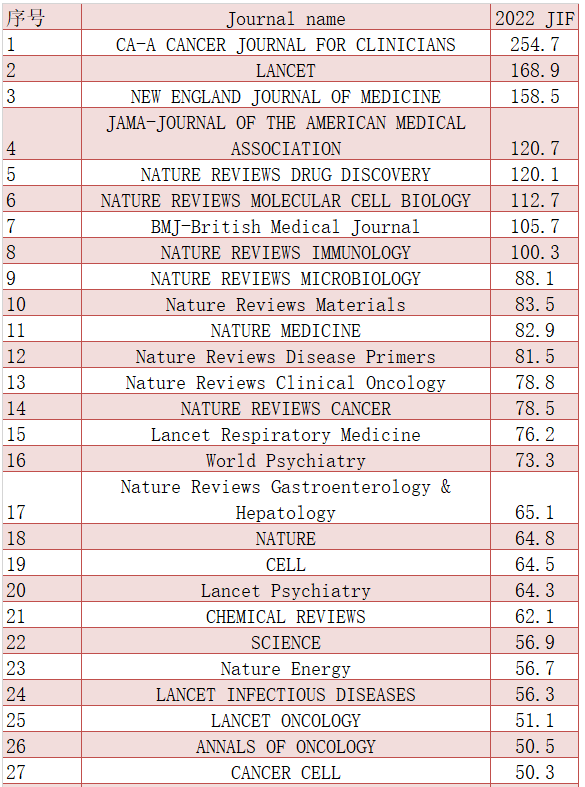

例如,近年来一些专注于交叉学科研究的期刊,虽然影响因子不高,但其被引用率增长速度很快,在学术界获得了越来越多的认可。根据Web of Science的统计,2023年的影响因子数据显示,一些领域顶级期刊的影响因子有所上升,而另一些则有所下降,这反映了学科发展和学术界研究重点的动态变化。

SCI影响因子的变化趋势与潜在风险

SCI最新影响因子的变化,受到多种因素的影响,包括学科发展趋势、研究热点、期刊的编辑策略、以及全球学术交流的格局等。近年来,一些期刊为了提升影响因子,采取了一些激进的策略,例如提高发表论文的数量,降低审稿标准等,这可能会导致期刊质量下降,影响其长期发展。

此外,过分强调影响因子,也可能会导致学术界出现一些不良现象,例如论文灌水、数据造假等。一些科研人员为了追求高影响因子,可能会不惜一切代价发表论文,甚至牺牲学术研究的诚信和规范。

因此,我们需要对SCI影响因子的数据进行理性分析,不能盲目追逐高影响因子,而应该更注重研究成果的质量和原创性。权威机构也一直在努力完善期刊评价体系,例如引入更多指标来综合评估期刊的学术质量,以减少对影响因子的过度依赖。

例如,一些机构开始关注期刊的论文被引用率的分布,以及论文的下载次数、阅读量等指标,以更全面地反映期刊的学术影响力。

如何解读和利用SCI最新影响因子信息

对于科研人员来说,正确解读和利用SCI最新影响因子信息至关重要。首先,需要了解影响因子的计算方法和局限性,避免对其进行过度解读。其次,要结合自身研究方向和期刊的学科领域,选择合适的期刊进行投稿。

同时,也不应该忽视其他评价指标,例如期刊的声誉、编辑水平、审稿速度、目标读者等。一些高影响因子期刊的审稿过程非常严格,需要较长的周期,这对于一些急于发表论文的科研人员来说,可能不太合适。

此外,还需要关注期刊的学科发展趋势和研究热点,选择与自身研究方向契合度高的期刊。及时了解最新的SCI影响因子数据,能够帮助科研人员更好地把握学术动态,选择合适的发表平台,提升研究成果的传播力和影响力。

例如,关注期刊的官网或数据库,及时查阅最新的影响因子数据,了解期刊的编辑方针和投稿要求,以便更好地准备论文并提高投稿成功率。通过对不同期刊影响因子的对比分析,选择更适合自己研究方向的期刊,以最大限度地发挥研究成果的学术价值。

SCI最新影响因子的未来发展趋势与挑战

- 更加多元化的期刊评价指标体系将被建立,以减少对单一指标的依赖。

- 对期刊的影响因子进行更严格的审核和监管,以防止数据造假和学术不端行为。

- 更加重视期刊的开放获取和知识共享,促进科研成果的传播和利用。

- 推动期刊在不同学科领域之间的交叉融合,促进学术交流和学科发展。

- 通过大数据和人工智能技术,对期刊的学术影响力进行更精准的评估。

鄂ICP备15020274号-1

鄂ICP备15020274号-1